Questa è una “raccolta di racconti”. Piccoli e grandi protagonisti del nostro passato calcistico rivivono le partite più memorabili delle loro carriere.

Molti di loro ci hanno lasciato, questo è il nostro modo di preservare la loro memoria

FRANCO VANNINI: Bologna-Perugia (1977/78)

La partita che non dimentico è Bologna-Perugia, domenica 23 ottobre 1977. Noi giochiamo con Grassi in porta, Nappi e Ceccarini terzini, dietro Frosio e Zecchini, a centrocampo Dal Fiume, Amenta e io, Bagni un pò dappertutto, davanti Novellino e Speggiorin. Entrò Dall’Oro per Dal Fiume, in panchina Malizia e Scarpa. Allenatore Castagner. Gol di Amenta su rigore e finisce il primo tempo. Poi segnano Speggiorin e ancora Amenta. Tre a zero, un trionfo. Invece rischiamo di buttare via tutto. Negli ultimi minuti gol di Viola e Mastalli. Stringiamo i denti, mandiamo qualche pallone in tribuna, e finisce 3-2 per noi. Nel sottopassaggio ho un battibecco con Novellino, quasi veniamo alle mani. Perché, secondo me, sul 3-0 aveva giocato con troppa sufficienza. Eravamo grandissimi amici, sul serio, ma diversi: io tiravo dritto per la mia strada, lui era estroso; io badavo al sodo, lui era fantasia e arte. Finita lì, perché siamo ancora grandissimi amici. Il segreto di quel Perugia era proprio l’amicizia. Il gruppo. L’ambiente. Lo spogliatoio. Ci si vedeva tutti i giorni, da martedì a sabato per gli allenamenti, la domenica per la partita, ma il lunedì – liberi tutti – avevamo ancora voglia di stare insieme, e allora si andava a cena al ristorante. E tanti di noi sono rimasti a vivere a Perugia: Nappi, Ceccarini, Amenta, Novellino, Marchei, poi Malizia ha una casa a Perugia, Butti e Redeghieri hanno sposato ragazze di Perugia, e ci si incontra, ci si telefona, ci si vede. La squadra era nata in serie B. Eravamo stati acquistati un pò qui, un pò là. Io venivo dal Como, e con me anche Savoia e Curi. I due giorni delle visite mediche c’era anche Frosio. Quello fu il primo nucleo. Poi gli altri. Ognuno con la sua storia, ma tutti si sentivano scartati dalle altre squadre e quindi pieni di voglia di rivincite. E anche pieni di voglia di vivere. L’ultimo anno in serie B, per esempio: primi in classifica, ma venivamo da due sconfitte, e già ci davano per cotti. Si doveva giocare a Verona, che era terzo, e insomma, a pensarci bene, era una partita delicata. Il sabato eravamo in ritiro a Sirmione. Improvvisammo un nascondino generale, nella piazza. Non mi ricordo se Sollier o Raffaelli si chiuse in un portone, arrivò il legittimo proprietario che voleva entrare in casa propria, e lui, Sollier o Raffaelli, per non farsi prendere, teneva la porta chiusa. Mancò un pelo che il proprietario chiamasse la polizia.

MAURO BICICLI: Juventus-Inter 1960/61

(Crema, 15 gennaio 1935 – Crema, 22 agosto 2001)

La partita che non dimentico è Juventus-Inter, 16 aprile 1961, E’ una domenica speciale. La Juventus è una signora Juventus: Vavassori; Leoncini, Sarti; Mazzia, Castano, Colombo; Mora, Charles, Nicolè, Sivori, Stacchini. L’Inter non è ancora la grande Inter: Da Pozzo; Picchi, Gatti; Bolchi, Guarneri, Balleri; io, Masiero, Firmani, Corso, Morbello. L’allenatore della Juve è Carletto Parola, il nostro Helenio Herrera, al suo primo anno. Solito rituale: pullman da Appiano Gentile il sabato, albergo, domenica stadio Comunale, tutto pieno, un pò d’emozione, quella giusta, perché davanti ci sono Sivori e Charles, anche se di me si occupa Sarti, poi il fischio d’inizio, passa tutto, e via. Zero a zero fino alla mezz’ora, poi invasione di pubblico sulla pista di atletica, perché per loro, juventini in campo e juventini sulla pista d’atletica, comunque è già scudetto. L’arbitro sospende la partita, noi vogliamo continuare lo stesso, un nostro dirigente dice di no, forse perché si spera di vincere a tavolino, così tutti negli spogliatoi. Prima la Lega ci dà il 2-0, poi la Caf fa ripetere la partita, per protesta l’Inter manda i ragazzini e finisce 9-1. La Juventus ci castigava parecchio. Di solito mi marcava Bruno Garzena: non era il tipo che andava tanto per il sottile, era tignoso e mi dava un sacco di legnate. Io ero svelto, più rapido di lui, così le botte le prendevo anche sulla schiena. In campo si parlava, a volte ci s’ insultava, poi tutto finiva lì. Tutto finì lì anche in un derby con il Milan: Dino Sani mi insultava in brasiliano, cioè portoghese, io in cremasco, e giuro che ci capivamo alla perfezione. Si vede che brasiliano, cioè portoghese, e cremasco hanno la stessa origine, o forse si assomigliano. O forse sono soltanto le parolacce che si assomigliano. Poi Sani mi rifilò un cazzotto sul naso e me lo fratturò. Ma io gliene sarò sempre grato: dopo la partita andai all’ospedale, fui operato e siccome soffrivo di sinusite, da quel giorno non ho mai più avuto neanche mezzo raffreddore. La Juventus comunque ci castigava e allora Herrera ci caricava. Ci ha sempre caricato. A me diceva delle bugie grandi come una casa, «Sei più forte di Jair», fra me e me pensavo «Questo è matto», e i matti, si sa, guai a contraddirli. Herrera rivelava la formazione solo all’ultimo momento, ma noi sapevamo tutto già dalla sera prima: dal modo in cui abbinava i giocatori nelle camere, si capiva se avresti giocato o no. Io, per esempio: se mi metteva con Mazzola, avrei giocato di sicuro; se mi metteva con Cappellini, sarei andato in tribuna.

MARIO DAVID: Milan-Inter (1962/63)

(Udine, 3 gennaio 1934 – Monfalcone, 26 luglio 2005)

Domenica 24 febbraio 1963, spogliatoio. Un pò tutti nervosi: c’è l’Inter. Nereo Rocco ci fa: «Voi altri prendete la maglia che volete». Per rompere gli schemi, per darci allegria. Trebbi tira su la mia maglia, io quella di Maldini, Maldini quella di Trebbi. Un’allegra confusione. E così entriamo in campo: allegramente confusi. Testa o croce, palla all’Inter, fischio d’inizio, 11 secondi, Mazzola, un tiro mirato su un palo e che va a finire sull’altro, gol, 1-0. E’ che con quello strano numero sulle spalle, non ci ricordavamo neanche più dove sistemarci. Ce lo ricorda Rocco, a base di «mona». Poi Sani raddrizza la partita: 1-1. E‘ la partita che non dimentico: guai a scambiare la maglia. Avevo 29 anni, e già metà della mia vita l’avevo dedicata al calcio. Da ragazzino, pur di giocare falsificai i miei documenti: non avevo l’età. Un giorno partitella contro il Livorno: visto e preso. Mia madre piangeva, mio padre la consolò: «Non preoccuparti, tanto fra un mese torna a casa». Giocatore, allenatore, direttore sportivo, osservatore per il Milan: è come se a casa non sia più tornato. Saltai su un treno, terza classe, panche di legno, in valigia qualche paia di slip e calzini, a Livorno dormivo con un bravissimo ragazzo di Arezzo, Aliverti, a casa del massaggiatore. Verso il 20 del mese, una settimana prima di ricevere lo stipendio, Gigi Molinari, il segretario, mi chiedeva: «Mario, hai bisogno di qualcosa?». Di tutto. Abitavo a 3 km dallo stadio, e siccome non avevo neanche i soldi per l’autobus, ci andavo a piedi. Mezzala, mediano, terzino, libero: dappertutto tranne che in porta. Solo quando ho detto «basta», mi sono accorto che non ero mica male. Non ero velocissimo, e non saltavo bene neanche di testa, però entravo deciso. Duro no. Neanche in Cile–Italia, Mondiale ‘66: fui espulso perché risposi per le rime. Quel Mondiale dormivo con Sivori, e sotto la nostra camera c’era Paolo Mazza, uno dei selezionatori. Una sera si riuniscono lì Mazza, Frossi, Spadaccini e i giornalisti Brera e Zanetti. Si sente tutto. Chiamo i compagni, appoggiamo le orecchie a terra, come gli indiani nei western, e ascoltiamo la formazione. Originale. Quando puntano sul blocco milanista, mettono il romanista Losi al posto mio. Quando poi puntano sul blocco del Bologna, fanno giocare me. Rispondevo per le rime anche a Rocco. Giochiamo contro il Mantova: mi scambio di ruolo con Radice, vado avanti, sbaglio il cross, contropiede, gol dello svizzero Alleman. Rocco se la prende con me, io gli rispondo che però c’erano anche Maldini, Trapattoni e Radice, allora lui sferra un calcio contro la valigia del massaggiatore e, come per incanto, si zittisce. Secondo tempo e 3-1 per noi. Rocco è già sul pullman: «Bravi ragazzi», mormora. Lunedì vacanza, martedì allenamento, aspettiamo lui per fare il torello. Invece non c’è. Maldini va nello spogliatoio, poi torna in campo e: «Venite a vedere». Rocco con un alluce gonfio come una pera. Perché nella valigia del massaggiatore da una parte c’erano le garze e i cerotti, ma dall’altra c’erano i ferri per stringere i tacchetti.

PIETRO RAVA: Italia-Brasile (1938)

(Cassine, 21 gennaio 1916 – Torino, 5 novembre 2006)

La partita che non dimentico è Italia-Brasile, il 16 giugno 1938. Era un giovedì, e si giocava alle 3 di pomeriggio. Allo stadio municipale di Marsiglia, in Francia. Semifinale della coppa del Mondo, ma sapevamo che la vera finale era quella partita lì. La squadra era su di giri. Quattro giorni prima avevamo sconfitto la Francia, a Parigi: 3-1. Vittorio Pozzo, il commissario tecnico, faceva tutto lui: controllava il mangiare e il bere e il dormire; ai giornalisti regalava la sua consueta chiacchieratina e così li teneva lontano da noi; poi, prima della partita, ci dedicava la sua solita ramanzina, in cui tirava fuori l’amor patrio, la bandiera e, se non bastava, tutta l’Italia che giocava con noi. In genere, l’amor patrio e la bandiera bastavano. A noi giocatori dava del lei: «Lei, Piero, difenda su Lopes». Io ero uno che giocava deciso, ma non falloso. A essere sinceri, calci non ne ho mai dati, pugni invece sì. Comunque, Pozzo ci descriveva le caratteristiche dei nostri diretti avversari. Meno male. Perché non esisteva la tv, e certi giocatori non sapevamo neanche che esistessero. Era un gran bel gruppo, il nostro. Olivieri, in porta, era un gatto. Con Foni m’intendevo a occhi chiusi. Sul campo, con la Juventus e in nazionale, ma non all’università. Ci eravamo iscritti a Economia: però, mentre lui non è mai andato fuori corso, io, ch’ero geometra, non ho mai dato un esame. Davanti c’era Locatelli, ragazzo d’oro. E in attacco Meazza, che giocava in una maniera, aveva tutto, compreso uno scatto sui 3-4 metri che bruciava qualsiasi difensore. Ma non era merito suo, perché era nato così. Bello, simpatico e allegro, correva dietro a tutte le ragazze, e la notte, certe volte, fuggiva, così Pozzo lo controllava a vista. C’era Colaussi, taciturno: le uniche scappatelle le faceva nella porta degli avversari. E Piola, che basava tutto sulla forza fisica: era serio, a posto, e per sorvegliarlo non c’ era bisogno del cannocchiale. Partita difficile. Nel secondo tempo segnò Colaussi, poi Meazza su rigore, e il Brasile fece gol a pochi minuti dalla fine. Ma il bello è che fu più festa sugli spalti che non in campo. In quel periodo, in Francia, c’erano tanti comunisti italiani in esilio. Si diceva che fosse stato dato loro l’ordine di disturbare, creare disordini, fare cagnara. Invece dopo, quando abbiamo vinto, erano tutti lì che piangevano. Poi la finale con l’Ungheria, la vittoria, un assegno di 10 mila lire, il ritorno in treno alla stazione di Porta Nuova a Torino. Ma ad aspettarci non c’era nessuno.

RENATO CAPPELLINI: Inter-Atalanta (1966/67)

(Soncino, 9 ottobre 1943)

12 Febbraio 1967 Inter – Atalanta 2-0 .Nel primo tempo rigore di Mazzola. Nel secondo cross di Domenghini e gol mio di testa. Ho la foto proprio di quel gol nel mio studio. Madonna come mi piaceva fare gol, fin da piccolo. Oratorio di Soncino, campionati Csi. Giovanili del Codogno, da dove era già venuto fuori Guarneri. Un giorno Meazza mi vide giocare, poi mi fece seguire da un osservatore, l’ultima prova a San Siro, prima del quadrangolare fra River Plate, Santos, Milan e Inter, 70 mila spettatori, uno shock: juniores dell’Inter contro juniores del Codogno, 2-0 per noi del Codogno e 2 gol miei. La partita dopo sempre a San Siro, sempre prima del quadrangolare, sempre 70 mila spettatori, e sempre 2 gol miei: solo che stavolta avevo già su la maglia dell’Inter. Ai vecchi si rubavano i segreti: da Suarez l’arte di trattare il pallone, da Picchi l’arte di trattare le persone. Ai giovani si rubava l’allegria, l’incoscienza, la classe: Jair, detto Saponetta, Mazzola, detto Scheggia, poi Landini, Bedin… Il mister era Helenio Herrera. Aveva un’attenzione maniacale per il peso, ci metteva sulla bilancia 2-3 volte la settimana e segnava i dati su un quadernino, li confrontava con una tabella, vietato sgarrare, piuttosto si saltava il pasto come i pugili. Però, se gli servivi, diceva che eri in peso-forma anche se avevi un chilo di ciccia in più. Herrera ci faceva fare allenamento sempre la mattina. Gli bastava guardarci negli occhi, come un ipnotizzatore, per vedere cos’avevamo fatto la sera prima: a letto presto oppure bagordi. Prima delle partita ci caricava come delle sveglie: «Sei il migliore del mondo», «Sei il più forte di tutti». E gli piaceva anche sentirselo dire. Ciccolo l’aveva capito: la domenica mattina gli annunciava: «Mister, oggi sono sicuro di fare gol». Un paio di volte gli andò bene: segnò davvero. Poi un pò meno bene e tornò a sedersi in tribuna. In campo, senza tv, moviole e processi, ci si faceva tranquillamente di tutto. I miei avversari mi davano morsi sul collo, pugni sulla schiena, pizzicotti sul sedere, mi insultavano senza neanche essersi lavati i denti la mattina per giocare pesante, alito compreso. Siccome le maglie erano aderenti, i difensori si attaccavano a tutte le parti del corpo sporgenti, anche quella nascosta nei pantaloncini. Poi, però, come i pugili appena suonato l’ultimo gong, ci abbracciavamo, tutto finiva lì e tutto sarebbe ricominciato una settimana più tardi.

GIUSEPPE BRIZI: Fiorentina-Inter (1970/71)

(Macerata, 19 marzo 1942)

Chiamatemi Pino: Giuseppe è solo sulla carta d’identità e sulle figurine Panini. Dunque, penultima di campionato: loro già campioni d’Italia, noi disperatamente in lotta per la salvezza. Gol di Mariani, 1-0, e ci sentiamo in A. Gol di Jair, 1-1, e ci sentiamo fra A e B. Gol di Mazzola, 1-2, e ci sentiamo quasi in B. A questo punto manca una decina di minuti, e a ogni respiro ci sentiamo sempre più in B. Finché: calcio d’angolo, tira Chiarugi, Bellugi rinvia corto, il pallone mi capita fra i piedi, a pochi metri dalla porta, sparo e segno. La domenica dopo andiamo a Torino, 1-1 con la Juve, salvi. Mi chiamavano Pino quando giocavo all’oratorio dei salesiani, a Macerata, in tutti i ruoli, anche centravanti. Poi andai alla Maceratese, e lì giocavo centrocampista. Poi fui acquistato dalla Fiorentina: De Martino, riserve, prima squadra, esordio a Ferrara contro la Spal come mediano, e feci anche gol. Poi, a forza di tornare indietro, trovai posto come stopper: era meno divertente, però più facile. Mi specchiavo con il centravanti: dove andava lui, andavo anch’io; anzi, cercavo di precederlo, anticiparlo, bloccarlo sul nascere. Che fatica con Vinicio: troppa fantasia. Meglio con Altafini, ma lo dico con il massimo rispetto e ammirazione: più classico. «Ciao» prima di cominciare, «scusa» se gli facevo fallo, «scusa» se gliene facevo un altro, «adesso basta» diceva lui se ne facevo un terzo, «ciao» alla fine. Fine. Pino, mi dicevano, sei troppo tecnico, troppo pulito nei contrasti. Forse per la mia poca cattiveria ho perso qualche autobus. Una sola panchina in Nazionale, ma per ogni evenienza avevo sempre il passaporto in regola. Era anche un altro mondo: meno tv, meno articoli, meno soldi. Per il mio debutto in A mi fecero un’intervista di 30 secondi, la mandarono in onda il sabato a mezzanotte, io ero a casa, con tutta la famiglia intorno, ma la trasmissione era disturbata, l’immagine andava e veniva. Il mio primo allenatore, alla Fiorentina, è stato Chiappella: come un padre di famiglia. Pugliese era una scossa elettrica: per scaramanzia su una cravatta a strisce aveva scritto – si può dire? – vaffanculo, e si toccava – si può scrivere? – “qualche” genitale. Liedholm sapeva trasmettere la sua tranquillità: con lui passai da stopper a libero, e la prima partita ero così tranquillo che la giocai con uno stiramento. Qualche complimento lo racimolai da Pesaola. E Rocco: una volta, in ritiro alle Padovanelle, giocava a carte quando si avvicinò un uomo per dirgli che c’era un portierino, bravo, da prendere, che si chiamava Buso. E lo martellava, e lo infastidiva, finché Rocco esplose: «Ma di che Buso parli: del buso del culo?».

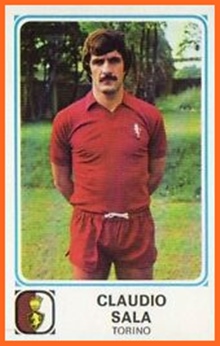

CLAUDIO SALA: Roma-Torino (1974/75)

(Macherio, 8 settembre 1947)

La partita che non dimentico è Roma-Torino, all’Olimpico. Era il 2 febbraio 1975. A metà del primo tempo partii quasi da metà campo, palla al piede. Superai un difensore, poi un altro, ce n’era un terzo ma non mollava Graziani, e così mi si spalancò un’autostrada. Feci gol a Conti. Finì 1-0 per noi. E noi eravamo Castellini, Santin, Callioni, Mozzini, Cereser, Mascetti, Graziani, Ferrini, io, Zaccarelli e Rossi. Ci allenava Fabbri. La Roma era quella di Santarini e Di Bartolomei, De Sisti e Cordova. L’allenava Liedholm. C’era un gusto particolare a giocare contro la Roma. Forse per questo la Roma è stata la squadra alla quale ho segnato più gol. Per esempio un Torino-Roma, 4-0: Pulici, Rampanti e una mia doppietta. Era il 1971. C’era un gusto particolare anche perché con la Roma, tra campionato e coppa Italia, ci sono state tante partite, e ogni partita era una storia, ma non sempre le storie hanno un lieto fine. Abbiamo perso certe partite che sembravano già vinte, e purtroppo anche quelle sono partite che non si dimenticano. In quegli anni vivevo le partite in maniera particolare. Ci allenava Gigi Radice, l’allenatore con maggiore personalità e carisma che abbia avuto. Prima della partita, ancora in albergo, ci caricava a parole, poi si saliva sul pullman, si andava allo stadio, si entrava negli spogliatoi, e lì Radice ci dava le ultime raccomandazioni. C’era anche chi si raccomandava a piccole scaramanzie. Io no, non ci ho mai creduto. E non pregavo neanche. Ho sempre creduto che le preghiere dovessero essere lasciate per cose più importanti che non per un gioco come il calcio. Comunque ero nervoso: la mia paura era quella di non fare bene. Poi nel sottopassaggio finiva tutto, e c’era soltanto la partita. E sul campo, anche con Radice, bastava uno sguardo per intendersi al volo. Più passa il tempo e più dimentico le partite. Ma a domanda, rispondo. Per esempio, un’altra partita che non dimentico è un derby del 1972, Torino-Juventus, era la prima volta che giocavamo anche per la classifica. Segnò Anastasi, pareggiai io con una punizione a foglia morta, poi Agroppi fece il gol della vittoria. Felicità? Sì, ma a dir poco.

TARCISIO BURGNICH: Inter-Real Madrid (1964)

(Ruda, 25 aprile 1939 – Forte dei Marmi, 26 maggio 2021)

La partita che non dimentico è Inter-Real Madrid al Prater di Vienna, finale della coppa dei Campioni, 27 maggio 1964. Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi… quell’Inter lì. Dall’altra parte, in attacco, Amancio, Muller, Di Stefano, Puskas e Gento. Non so se mi spiego. L’uomo su cui dovevo difendere era Gento. Una scheggia. Così veloce che quando aveva il pallone fra i piedi, non tentava neanche il dribbling, ma gli bastava buttarlo lungo e corrergli dietro, anche fuori dalle linee di demarcazione del campo. Io ero concentratissimo. E preparato: sapevo di dover giocare sull’anticipo, magari partendo un attimo prima del solito, e poi standogli sempre attaccato, anzi appiccicato, anzi, incollato. Da fargli sentire il fiato addosso. Sul collo no, perché era un bel pezzo più basso di me. Prima di ogni partita il nostro allenatore, Helenio Herrera, il «mago», ci diceva cinque parole, non una di più: «Questo è il tuo uomo». E non lo diceva, ma era come se lo dicesse: «Arrangiati». Perché non c’erano raddoppi, non c’erano aiuti, un uomo lo si doveva tenere dal primo fino all’ultimo fischio dell’arbitro. L’avevo sperimentato a Milano, stadio di San Siro, amichevole contro il Benfica. Il mio uomo era Simoes, ala sinistra. Ma a un certo momento Simoes era retrocesso in difesa, perché noi avevamo un calcio d’angolo a favore. Allora chiesi a Bruno Bolchi, che marcava Eusebio, di fare il cambio di marcatura. D’ accordo: Bolchi su Simoes, io su Eusebio. Poi da quel calcio d’angolo per noi nacque un’azione di contropiede per loro e Simoes segnò un gol. Alla fine della partita Herrera mi chiese spiegazioni: «Simoes non era tuo?». «Avevo fatto il cambio con Bolchi», mi giustificai. E lui: «Se ti dico di prendere Simoes, devi seguirlo anche se va in gabinetto». La cosa non finì lì. La successiva partita – era di coppa Italia – per punizione Herrera non mi fece neanche giocare. In quell’Inter-Real Madrid un pò mi emozionai. Non mi capitava quasi mai quando giocavo per la mia squadra: ero un tipo freddo, non mi lasciavo andare con i sentimenti, e comunque quando la partita cominciava, non sentivo più nulla. Invece mi capitava di emozionarmi spesso quando ero in nazionale. Colpa anche dell’inno. Io avrei voluto sempre cantarlo, l’inno, ma la verità è che non mi usciva neanche un filo di voce. Ah, dimenticavo: Inter-Real Madrid 3-1. E Gento non fece gol.

GIANCARLO DE SISTI: Udinese-Roma (1960/61)

(Roma, 13 marzo 1943)

La partita che non dimentico è la prima disputata in serie A, 12 gennaio 1961, a Udine, Udinese-Roma 2-1, da ala destra, ala destra pura e non tattica: giocai male, ma così male, che se riuscissi a dimenticare quella partita sarebbe anche meglio. Giocai male, ma così male – in fondo, però, non avevo neanche 18 anni – che tornai nelle giovanili e non fui più chiamato in prima squadra. Fino all’ultima partita di campionato. La Roma tornava dall’Inghilterra: aveva giocato durante la settimana per la coppa delle Fiere e a Francisco Ramon Lojacono, oriundo argentino, mezzala destra, un tiro che era una bomba, era venuto un febbrone da cavallo. Roba da 39 e mezzo. Raggiunsi la squadra a Montecatini, con l’allenatore della Primavera, perché la domenica si sarebbe giocato a Firenze. Lojacono passò tre giorni a letto con questo febbrone. Fino alla domenica. L’appuntamento era stato fissato per le 10. Alcuni di noi ne avevano approfittato per andare a Messa, io compreso. Alle 10 Lojacono si era alzato dal letto, era sceso nel salone dell’albergo e voleva giocare: «Sto bene», assicurava all’allenatore, Alfredo Foni. Allora si riunì quella che noi chiamavamo la commissione interna, formata dai vecchi della squadra: Losi, Guarnacci, Stucchi… E la commissione sentenziò: «Gioca il ragazzino». Io. Nel frattempo, fra la partita dell’esordio in serie A e quella convocazione, avevo compiuto 18 anni. Poi la commissione interna aggiunse: «Se il ragazzino non gioca, non giochiamo neanche noi». Foni si convinse che forse era meglio far giocare me, se non altro perché così avrebbero giocato anche gli altri, i vecchi. E poi magari io garantivo un pò più di corsa e di copertura rispetto a Lojacono, che pure era un gran giocatore, ma con la febbre. Quel giorno tutti i compagni di squadra, ma soprattutto i vecchi, mi aiutarono dal primo all’ultimo fischio dell’arbitro. La partita terminò 1-1, e stavolta me la cavai bene. Giocai da mezzala pura, al fianco di Juan Alberto Schiaffino: per me fu un grandissimo onore. Schiaffino, uruguaiano, una classe immensa, era anche generoso: già durante gli allenamenti mi aveva insegnato alcuni trucchi del mestiere. Averne di maestri così. Mai avrei immaginato che proprio alla Fiorentina avrei poi segnato il mio primo gol in serie A. E mai avrei immaginato che proprio nella Fiorentina avrei poi giocato addirittura per nove stagioni.

NAIM KRIEZIU: Ambrosiana Inter-Roma (1941/42)

(Gjakova, 1º gennaio 1918 – Roma, 20 marzo 2010)

La partita che non dimentico è Ambrosiana Inter-Roma 0-2. Campionato 1941-42, d’inverno, tempo brutto, campo scivoloso, quello dell’Arena, a Milano. Avevamo cominciato la stagione un pò così, senza sapere bene chi fossimo. Prima partita, contro il Napoli: vinto 5-1. Be’, forse non siamo così male, pensammo. Seconda partita a Bologna, contro i campioni d’Italia: vinto 2-1. Be’, allora siamo forti, pensammo. Quel giorno, 18 gennaio 1942, Inter e Roma prime in classifica a pari punti: vinto 2-0. E, scusate, due gol miei. Primo gol, fortunato: 45’primo tempo, tiro rasoterra, sfuggito al portiere. Secondo gol, bellissimo: 41’secondo tempo, a due metri dall’area, pallone che rimbalza, lo colpisco al volo e finisce sotto l’incrocio dei pali. Domenica dopo, Roma–Juve, che era terza in classifica: vinto 2-0. E, scusate ancora, il primo gol l’ho fatto io. Conclusione: vinto scudetto. Sono nato a Gjakova, Albania, il 1° gennaio 1918. Venuto a Roma nel 1939 – l’ Albania era occupata dagli italiani – non per giocare a calcio, ma per studiare all’Istituto di educazione fisica. Un giorno un tifoso romanista avvertì la Roma che, più che studente, ero calciatore. Vero: a 16 anni nazionale albanese, ala destra, molto veloce (11″5 sui 100 metri) e saltavo di testa, e poi si giocava per il piacere di giocare, perché i soldi non li vedevamo neanche con il binocolo. Il direttore sportivo della Roma, Biancone, venne a scuola, mi convocò per un provino, io non ci credevo, pensavo che fosse uno scherzo, poi pensavo che fosse un sogno, poi comunque ci volle un interprete per svegliarmi e convincermi. Andò bene. Nel 1939 la Roma giocava al Testaccio, poi al Flaminio. Quell’anno c’erano Masetti in porta, Brunella e prima Acerbi poi Andreoli terzini, Donati, Mornese e Bonomi, in attacco il sottoscritto, Cappellini, Amadei, Coscia e Pantò. L’allenatore era Alfred Schaffer, tedesco, ma veniva dall’Ungheria e ne sapeva di calcio. Il suo grande merito fu che indovinò la formazione fin dalla prima partita. Lo so quello che si dice di quello scudetto. Ma la verità è una sola: vinto soltanto per merito nostro, non di Mussolini. Mai sentito, mai visto, e se ci penso mi arrabbio ancora, perché in campo ci andavamo noi, mica lui. Il mondo del calcio era molto diverso: allenamenti, schemi, movimento, soldi. Diverso nel senso che era meno: meno allenamenti, meno schemi, meno movimento, meno soldi. I giocatori di calcio invece sono sempre uguali: figli di buone donne. Se li capisci, se li prendi per il giusto verso, rendono il doppio. Ecco perché un allenatore deve essere, prima di tutto, uno psicologo.

CARLO TAGNIN: Bari-Juventus (1959/60)

(Alessandria, 18 novembre 1932 – Alessandria, 13 marzo 2000)

La partita che non dimentico è Bari-Juventus, 22 maggio 1960. Noi sicuri di rimanere in serie A, loro già campioni d’Italia. Era la Juve di Cesarini: Vavassori in porta, Garzena e Sarti terzini, Emoli, Cervato e Colombo, poi Lojodice, Nicolè, Charles, Sivori e Stacchini. Con Lojodice, quel giorno, che giocava al posto di Boniperti. Capocasale, l’allenatore del Bari, mi affidò Charles. John Charles, non so se mi spiego. Venti centimetri più di me. Giurai a me stesso di non farlo segnare. Sul primo cross gli salii sui piedi: lui non disse niente. Sul secondo cross gli salii di nuovo sui piedi: lui mi guardò. Sul terzo cross gli salii ancora sui piedi: lui mi chiese «Ma cosa fai?», non aspettò neanche la mia risposta, che tanto non poteva che essere «Ti salgo sui piedi», e mi promise «Guarda che ti dò un pugno». Poi scoppiò a ridere. Charles non segnò. In compenso segnai io. Al 23′ del primo tempo proprio Charles effettuò una rimessa, io colpii la palla di testa e la mandai in rete. La rete della mia porta. Uno a zero per loro. Poi due a zero con gol di Nicolè, due a uno con gol di Erba, tre a uno con gol di Lojodice. Io giocavo dovunque, da terzino destro a mezzala sinistra le ho viste tutte, e non mi sono mai permesso di dire che il mio ruolo preferito era quello di mediano destro. Spesso però ero accontentato e così mi toccavano sempre i numeri 10, o giù di lì. Sempre la stessa tattica: mi appiccicavo a loro entrando in campo, me ne staccavo uscendo. Mi sono appiccicato a Di Stefano, Real Madrid-Inter, coppa dei Campioni 1964. Due volte andò a prendere il pallone dal suo portiere, ma lo seguii anche lì. Non ci poteva credere. «E se esco?», mi chiese. «Esco con te. E a rimetterci è il Real, non l’ Inter». Mi sono appiccicato a Rivera, Milan–Inter, campionato 1963-64. Gol di Mazzola, subito, poi rigore per fallo su Zaglio, Rivera che dice ad Altafini «Madonna, oggi ce ne fanno quattro», ma Suarez sbaglia il rigore, la partita cambia, pareggia Sani, finisce 1-1 e se c’era una squadra che meritava di vincere, be’, quella era il Milan. Mi sono appiccicato a Sivori, quanti Juve–Inter: era il più difficile di tutti, però mi difendevo bene, io lo anticipavo e lui si arrabbiava e, se stava 5 minuti senza toccare palla, si demoralizzava. «Quando è mia, è mia; quando è tua, è tua», mi diceva. E io: «No. Quando è mia, è mia; quando è tua, è anche mia». E lui rideva. Per me la domenica continua a essere un giorno speciale. Cominciai da piccolo ad Alessandria: non avevo una lira e per guardare le partite mi dovevo arrampicare sulle spalle dei miei amici e attaccarmi ai muri dello stadio. Continuai da ragazzo a Torino: siccome facevo parte dei Baloncieri Boys, la squadra dei ragazzi granata, mi avevano regalato la tessera per vedere il Grande Torino, in tribuna laterale. E ancora adesso mi basta un posto, un qualsiasi posto, pur di respirare quell’aria lì.

KLAUS BACHLECHNER: Roma-Verona (1977/78)

(Brunico, 27 dicembre 1952)

La partita che non dimentico è Roma-Verona 2-1. Treno deragliato, match rinviato, si giocò di mercoledì. Mercoledì 19 aprile 1978. Era la Roma di De Sisti e Di Bartolomei, Bruno Conti e Paolo Conti. Ed era il Verona di Busatta e Maddè, Mascetti e Zigoni. Autorete di Esposito, pareggio di Mascetti, gol di Santarini a 3 minuti dalla fine. Peccato. Arrivai a Verona nel 1971, da Brunico, per mezzo milione. Garonzi, presidente del Verona, disse che mi aveva acquistato al buio: gli piaceva il mio cognome tedesco. Quando capì che di buono non c’era solo il cognome, mi trattò come si fa con un conto in banca. A quel tempo si giocava a uomo. Si cominciava a farlo fin dal lunedì prima della partita: studiando l’avversario, ripassando le sue caratteristiche, pedinandolo negli spogliatoi, appiccicandosi sul campo. Preferivo gli attaccanti agili e veloci a quelli statici e potenti. Poi, comunque, mi adattavo. Rossi, Riva, Bettega, Graziani, Pulici, Giordano, Pruzzo… Addirittura Bobby Charlton. Fu per la sua partita d’addio, Manchester United–Verona. Avevo l’ordine di marcarlo, ma non duro. Finì 3-0, tre gol suoi, ma la cosa che più mi stupì è che non sudava. Mi consideravano un duro: era grinta, non cattiveria. A me non sono mai piaciuti i duelli con i trucchi, ma quelli puliti e leali. Mai espulso, mai una doppia ammonizione. I compagni mi chiamavano semplicemente Klaus, gli spettatori «Beckenbauer» se giocavo bene, «Black & Decker» se entravo deciso. A dire la verità, sono stati più i «Black & Decker» che i «Beckenbauer». Nella mia carriera ho sempre cercato di parlare più con i piedi che non con la lingua. Forse è una questione di ruoli: i difensori sono più chiusi e introversi, gli attaccanti più fantasiosi ed estroversi. E forse per questo motivo per tanti anni ho fatto coppia, in camera, con Zigoni. Eravamo perfetti: lui parlava e io lo stavo ad ascoltare, lui faceva casino e io lo stavo a guardare.

MARIO MARTIRADONNA: Cagliari-Milan (1968/69)

(Bari, 28 agosto 1938 – Cagliari, 20 novembre 2011)

La partita che non dimentico è Cagliari-Milan, domenica 6 aprile 1969. Scopigno, il nostro allenatore, mi chiede di marcare Rivera. A me, terzino destro. «Perché ‘sta settimana ti ho visto in grande forma – mi spiega – e poi il Milan non ha ala sinistra». E aggiunge: «Stagli attaccato, non gli devi far toccare palla. Se lo fai ragionare, buonanotte». Dopo un quarto d’ora segna Greatti, un altro quarto d’ora e Anquilletti crossa, mezzo pasticcio in mezzo all’area, Rivera segna a porta vuota. Al 45’gol di Nenè. Ripresa: punizione di Riva e 3-1. Il giorno dopo sulla Gazzetta c’era scritto che «Martiradonna, considerato a suo tempo il difensore di minor pregio del Cagliari, ha finito per dimostrarsi il migliore in campo». Eccetera eccetera. Su un altro giornale c’era scritto «l’ operaio batte il maestro 10 e lode». Eccetera eccetera. E il bello è che mia moglie teneva a me, ma era anche tifosa di Rivera. Grande Cagliari. Quella stagione secondi, nel 1969-70 scudetto. Albertosi in porta, io e Longoni terzini, Cera mediano, Niccolai stopper e Tomasini libero, poi Nenè, Brugnera, Boninsegna, Greatti e Riva. Gran merito era di Scopigno. Un giorno mi disse: «Se tu avessi un cognome più normale, saresti titolare in nazionale». Certo, un uomo così sensibile come lui rischiava forte con una famiglia di pazzi come noi. Ci controllava nel mangiare, bere (solo un bicchiere di vino a testa) e fumare. Albertosi, gran fumatore, protestava: «Mister, ma io non devo mica correre». Sempre Albertosi cercava di tirarlo dentro: «Mister, una partita a carte?». «Sì, ma alle 11 tutti a letto». E quando avevamo bisogno di una parola buona, ecco Cera, «l’avvocato Perry Mason», perché difendeva la squadra e non perdeva mai le cause. Ero il decimo di 10 figli. Ho cominciato a giocare a 5 anni, sulla strada, a Bari. Centromediano. Sempre sofferto le partite: il lunedì sereno, dal martedì la tensione saliva, la domenica mattina non volevo vedere nessuno tant’ero concentrato. Sul pullman mi sedevo in ultima fila. Poi in campo davo l’anima. Era nervosismo, non paura. Paura la provavo solo per l’aereo: piuttosto che prendere un aereo, facevo i viaggi in treno o in nave. I compagni non mi davano una mano, anzi: Riva, Gori e Cera agivano sui pulsanti, ribaltavano il mio sedile e mi facevano venire i brividi. Se proprio ero costretto a salire su un aereo, quando ne scendevo, baciavo subito la terra come il Papa. L’unico che mi confortava era Nenè, però in compenso doveva sottostare ai suoi rituali. Voleva che portassi sempre la stessa giacca blu e gli stessi pantaloni scuri, che mi mettessi sempre un braccialetto fatto con il crine di cavallo, che dividessimo sempre la stessa camera, che andassimo sempre allo stesso bar a bere lo stesso aperitivo o lo stesso digestivo e poi a fare la stessa passeggiata. Ma a un ragazzo come Nenè non si poteva dire di no.

GIANFRANCO ZIGONI: Verona-Milan (1972/73)

(Oderzo, 25 novembre 1944)

La partita che non dimentico è Verona-Milan, domenica 20 maggio 1973, ultima di campionato. Noi salvi, il Milan a un punto dallo scudetto. Entriamo in campo e lo stadio è rossonero. «Ma siamo a San Siro?», chiesi al mio compagno Mazzanti. «Macché, siamo a Verona», mi rispose. Al Bentegodi. Mai visto così pieno: 40 mila spettatori, fra cui una mia amica, del mio paese, la riconobbi, era in tribuna, aveva su una maglietta con la faccia di Gianni Rivera, e mi salutava con la mano aperta. «Oggi con questi qui non perdiamo», dissi a Mazzanti. «Tiriamo fuori le palle», aggiunsi a Luppi. Pensavo che potevamo pareggiare, vincere no, era fin troppo. Il primo quarto d’ora non vediamo palla. E’ il Milan di Rocco, con Rivera e Chiarugi, Bigon e Benetti. Pizzaballa, il nostro portiere, fa due miracoli. Al 16’mi arrabbio: «Allora – urlo ai miei compagni – mi date ‘sta palla?». Me la danno. Salto due o tre difensori del Milan, l’ultimo è Turone, passo il pallone a porta vuota e Sirena mette dentro di testa. E’il 17′. Lì per lì il Milan sembra strano: i giocatori si guardano, come increduli. Poi un’autorete di Sabadini, poi un grandissimo gol di Luppi, nel sette, di sinistro, lui che tirava solo con il destro. Poi segna Rosato e fine del primo tempo: 3-1. Nell’intervallo pensiamo: «Adesso magari viene qualcuno del Milan a piangerci addosso». In fondo, loro si giocano lo scudetto, e noi 600 mila lire di premio, il doppio rispetto al solito, forse perché c’è il tutto esaurito, forse perché il Milan è sempre il Milan. Invece niente. Si ricomincia. Segna ancora Luppi, poi un’autorete di Turone, e poi non vogliamo infierire, troppo facile fare gol, come sparare sull’ambulanza. Negli ultimi 10 minuti il Milan segna con Sabadini e Bigon, ma solo perché i gol glieli lasciamo fare noi. Alla fine i milanisti sono distrutti. Chi piange, chi ha una faccia da funerale, chi si nasconde la faccia fra le mani. Mentre esco dal campo guardo quella mia amica in tribuna, e stavolta la saluto io, con la mano aperta. Due mesi dopo il Verona acquista Belli, che quel giorno era in panchina come portiere di riserva di Vecchi. Il primo mese, siccome non aveva ancora trovato casa, ospitai lui e Franzot in casa mia: chi dormiva sul divano, chi nel sacco a pelo. «Quel giorno – gli chiesi – come mai?». «Eravamo convinti di farcela». Adesso, a ripensarci, un pò mi dispiace. Per Anquilletti, che piangeva, e per Rocco, il grande Paròn. Ma il calcio dovrebbe essere così: non regalare mai niente per non fare torto a nessuno.

CESARINO CERVELLATI: Lazio-Bologna (1948/49)

(Baricella, 15 febbraio 1930 – Pontecchio Marconi, 13 aprile 2018)

Roma, 21 novembre 1948. Nel momento di entrare nel Foro Italico, all’ingresso per gli atleti, il custode mi bloccò: «Ragazzino, fila via». Avevo 18 anni, ma era piccolo e sbarbato, ne dimostravo sì e no 15. Si fece avanti Sansone, il nostro allenatore in seconda: «Non scherziamo – disse – deve giocare». Era la mia prima partita in serie A. Come potrei dimenticarla. La Lazio era una buona squadra, invece noi stavamo passando dal metodo al sistema puro. Non era mica facile. Per loro segnò subito Puccinelli, per noi pareggiò Gritti, poi gol di Nyers II e ancora Puccinelli, 3-1 all’intervallo. Nella ripresa la frana: Penzo, Gualtieri, Magrini, ancora Magrini, ancora Penzo e alla fine, per noi, Bernicchi. Totale: 8-2. Come potrei dimenticarlo. Non sapevo nulla, non mi rendevo conto di essere in serie A, mi sembrava ancora ieri il giorno in cui scappai di casa per fare un provino con il Siracusa, una settimana in prova, poi la proposta di giocare subito in prima squadra, serie C, invece il ritorno a Bologna e poi il passaggio dal Cral Tommasini al Bologna. C’erano Cappello, Gritti, Sarosi III, Vanz, tutti vecchi marpioni, cui davo del lei e di cui portavo le valigie. Giorno dopo giorno, scoprii che i giocatori erano simpaticissimi, che gli allenatori – da Viani a Bernardini – mi volevano bene come se fossi un loro figlio e che il presidente Dall’Ara mi considerava il suo cocchino. Come potrei dimenticarlo. Confesso che mi sono divertito. Avevo la passione per la carabina. Un giorno, in ritiro, chiesi il permesso di tenerla con me. Permesso accordato. A quel tempo ci si divertiva con poco: noi godevamo a seminare nell’albergo la polverina che faceva starnutire. Una volta le vittime furono i cuochi. Viani capì tutto quando entrò nella nostra camera mentre noi ridevamo a crepapelle. E, sempre per ridere, ci prese a schiaffi. I suoi schiaffi, però, non facevano ridere, perché Viani aveva mani che sembravano vanghe e dita che pesavano un chilo l’una. Quando arrivò a me, lo minacciai: «Attenzione, perché le sparo un colpo in fronte». Ma era per ridere. Quel giorno, a Roma, contro la Lazio, toccammo il fondo. Il passaggio dal metodo al sistema puro fu doloroso. Una domenica beccammo 5 gol, in casa, dall’Atalanta. Ma ci fu il tempo per rifarci. Anche contro la Lazio. Nel ’56-57, per esempio, segnai un gol all’andata e due al ritorno. Non mi chieda come fossero. Perché quei gol, sì, me li sono proprio dimenticati.

BRUNO NICOLE’: Padova-Juventus (1957/58)

(Padova, 24 febbraio 1940 – Pordenone, 27 novembre 2019)

A me piaceva lo sport: atletica, ciclismo, pallavolo. Poi scelsi il calcio. Le prime partite in parrocchia, all’oratorio: avevo 7-8 anni. Il campo era in terra, il pallone costruito con carta e spago, le porte fatte con due pali e una corda al posto della traversa, le reti ce le sognavamo. Se no sui prati. C’era anche Benito Sarti, che ritrovai nella Juventus. Comunque a me andò bene: a 14 anni, cioè appena era i regolamenti lo permettevano, feci un provino per il Padova e mi presero nelle giovanili, a 16 entrai in prima squadra, a 17 debuttai in serie A, a 18 ero già alla Juventus. In attacco con Boniperti, Sivori, Charles e Stacchini. Troppo. Il calcio era troppo: a Padova, finito l’allenamento, facevo finta di tornare a casa e invece rimanevo all’Appiani, però fuori, e spiavo dalle fessure Blason e compagni che facevano i giri di campo. Il calcio era troppo: a Torino ci andai con i miei genitori, altro che procuratori, e il presidente era Umberto Agnelli, che aveva 23 anni, e si firmava in bianco, e in campo mi accolse Boniperti, che era la Juve in persona, il più grande di tutti. Il calcio era troppo: Padova–Juve, io appena della Juve, emozionato. Sbaglio un paio di palloni facili, il terzo sto per tirarlo dentro quando sento una botta nella schiena, tremenda. E’ Scagnellato. Gli dico: «Aurelio, ma sei matto?». E lui: «Quando gioco, non guardo in faccia a nessuno, neanche a mia madre. Tu sei della Juve, io del Padova, e lì c’è la riga». La riga era la linea Maginot dell’Appiani, il confine, la frontiera, la trincea. Zanon, Scagnellato e Blason davano l’anima per non fartela superare. Il calcio era troppo: si entrava in certi stadi e centomila persone ti stavano addosso, ma anche così si diventava prima giocatori, e poi uomini. Il calcio era troppo: vittoria per 1-0 a Madrid in Coppa dei Campioni, era il Real di Araquistan, Di Stefano, Puskas e Gento, io sbagliai diversi gol, poi segnò Sivori. Pareggio 2-2 a Parigi contro la Francia, esordivo in nazionale, e fui io a segnare i due gol, alla fine della partita un uomo mi mise in mano un bigliettino, c’era scritto: «Nicolè, i minatori veneti che lavorano in Francia ti ringraziano». Vittoria per 3-1 a San Siro contro l’Inter, segnarono Charles, Bicicli, io e Sivori. Quella partita era stata già giocata 11 giorni prima e poi sospesa per nebbia sul 2-0 per loro. Il calcio era troppo: e a 27 anni mollai, ricominciai a studiare, mi diplomai insegnante di educazione fisica e tornai al primo amore. Perché è vero che avevo scelto il calcio, ma a me piaceva lo sport.

WALTER FRANZOT: Milan-Roma (1970/71)

(Cervignano del Friuli, 22 novembre 1949)

La partita che non dimentico è Milan-Roma, 24 gennaio 1971. Il Milan era il Milan, allenato da Rocco: Cudicini in porta, Schnellinger libero, Anquilletti Rosato e Maldera in marcatura, Biasiolo Benetti e Rivera a centrocampo, Combin Villa e Prati in attacco. E poi dicevano che era un difensivista. La Roma era quella di Helenio Herrera: Ginulfi in porta, Santarini libero, Bet Bertini e Liguori difensori, Salvori Del Sol Vieri Cordova e io a centrocampo, Amarildo (e poi Zigoni) avanti. E poi dicevano che non amasse i fantasisti. Verso la mezz’ora passo ad Amarildo, me la restituisce, salto Anquilletti e Schnellinger, mi esce incontro Cudicini, gambe e braccia che non finiscono più, una piovra. Lo ammetto: Cudicini mi mette paura. Allora chiudo gli occhi e tiro. Poi l’urlo della folla. È un attimo, e in quell’attimo penso che qualcosa di grosso dev’essere successo: o ho fatto gol o me lo sono mangiato. È gol. Poi pareggia Prati, e ancora Prati porta in vantaggio il Milan. Infine gol di Del Sol. Risultato: 2-2. Il Mago era un personaggio. Ci lavorava innanzitutto sul campo: introdusse la tecnica individuale non più da fermo, ma in movimento. La palestra non esisteva. La tattica era «taca la bala»: pressing, aggressione, velocità. Che sui terreni buoni andava bene, ma sui terreni pesanti ti faceva scoppiare. Prima delle partite ci caricava psicologicamente. A parole eravamo i più bravi del mondo. Sul campo non sempre. Una volta si gioca contro il Santos, Santarini caricato come una molla per annullare Pelé, che però ci rifila tre gol, uno più bello dell’altro. Dopo la partita Herrera scriveva tutto su un libricino. In quella Roma c’era lo spirito operaio di Scaratti. C’era l’animo trascinatore di Del Sol. C’erano i pazzi, come Cordova, Vieri, Zigoni e anche Amarildo, capaci di farti venire i nervi e poi di mandarti in paradiso con una prodezza. C’erano i giovani, come me, e c’erano i vecchi, come Peirò. Che signore. Certe volte gli buttavamo lì una domanda, poi ci mettevamo a sedere intorno a lui, e lui ci raccontava. Come un vecchio saggio con dei bambini curiosi.

LUIGI BROTTO: Fiorentina-Brescia (1966/67)

(Venezia, 18 dicembre 1934)

Se ho dimenticato Fiorentina-Brescia 7-1? Be’, non ho dimenticato neanche Inter-Brescia 7-0. E in porta c’ero sempre io. Contro la Fiorentina il nostro allenatore, Gei, sperimentava nuove soluzioni difensive: al posto del libero, Rizzolini, fece giocare Robotti, un marcatore. Al 25’segnò Brugnera, che da piccolo abitava a 30 metri da casa mia, sulla stessa riva, al Lido di Venezia. Uno a zero fino all’ultimo minuto del primo tempo, quando Brugnera raddoppiò. Nella ripresa una grandinata. Di gol. Me la presi con Robotti. E lui: «Ma dai, 3-0 o 5-0 è lo stesso». Finì oltre le sue previsioni: 7-0. Tre di Hamrin, poi Pirovano e Cosma, per noi Mazzia su rigore. Gei dovette convenire che l’esperimento peggio di così non poteva andare. Era un uomo semplice, comportamento paternalista, filosofia spicciola, e badava al sodo. Ci diceva: «Le chiacchiere stanno in poco posto». Eppure quel Brescia non era male. I terzini erano Mangili, un rude, che ha fermato i migliori attaccanti, da Altafini a Nielsen, e Fumagalli, un generoso, il Facchetti dei poveri. Robotti libero fu disastroso, ma in marcatura era un leone. Aveva una potenza fisica impressionante: saltava a piè pari, dopo una breve rincorsa, e toccava la traversa con le scarpe. Vasini si difendeva con unghie e denti, si attaccava agli avversari come una mignatta. Mazzia ebbe un anno disgraziato, con tanti infortuni. Cordova fece, dopo il Brescia, una brillante carriera. D’Alessi, bravissimo ragazzo e centrocampista. Troja, centrattacco di sfondamento, ma al pallone non sapeva dare del tu. Il tedesco Bruells, grandissimo, più in allenamento che in partita, così gli chiedevamo sempre: «Albert, quand’è che fai questi gol anche la domenica?». Vanzini ala sinistra, ma il titolare era Pagani che, con i debiti paragoni, aveva il sinistro maledetto di Gigi Riva. Comunque quell’anno ci salvammo alla grande. Ma non dimentico nemmeno un 1-0 con il Milan a San Siro nel 1967. Tre volte Rivera si trovò a tu per tu contro di me, invano. Dietro la porta i tifosi rossoneri mi urlavano: «Brotto al telefono». Tornando a casa in pullman, alla radio dissero: «Il merito della vittoria è stato di Brotto». Solo allora i miei compagni mi abbracciarono. Ingrati.

CARLETTO GALLI: Milan-Lazio (1957/58)

(Montecatini Terme, 6 marzo 1931)

La partita che non dimentico è Milan-Lazio, domenica 13 aprile 1958, a San Siro. Sei a uno, e cinque gol miei: due di testa, due di piede e uno su rigore. Più un gol di Mariani per noi, e uno di Muccinelli per loro. Sono giornate che nascono così, in cui va bene tutto, ma proprio tutto: roba da 13 al Totocalcio o sbancare un casinò. A essere sincero, avrei potuto segnare un’altra rete. Ma pioveva e sulla linea di porta si era formata una pozzanghera: il mio sesto gol affondò proprio in quella pozzanghera. Molti anni dopo incontrai Eufemi, il difensore della Lazio che mi marcava. «Ti ricordi quel giorno, quando hai fatto cinque gol? Mi facevi girare la testa. Ero disperato». Bel Milan, quello. Buffon in porta, Beraldo e Fontana terzini, poi Bergamaschi, Maldini e Radice, in mezzo Liedholm e Grillo, davanti Mariani a destra, io al centro e Cucchiaroni a sinistra. Ma c’erano anche Schiaffino e Bean, Zagatti e Danova, Zannier e Soldan. Ci allenava Gipo Viani, che mi aveva scoperto tanti anni prima, quando ero un ragazzino, a Montecatini. Giocavo nel Cascina, accento sulla prima a. Partitella, io mezzala, lui mediano. Io magro come un chiodo, lui un quintale. A un certo punto gli feci anche un tunnel e colpii la traversa. Non era passata neanche una mezz’oretta e Viani mi fece uscire dal campo: aveva paura che altri osservatori mi notassero e che il mio prezzo salisse. Invece 900 mila lire e andai al Palermo. Bel Milan, quello, e bei giocatori. Liedholm, Grillo e Schiaffino erano fuoriclasse, testa alta e piedi fini, certe volte dovevi soltanto metterci il piede e buttarla dentro. E poi Viani. Mi sono sempre considerato un pupillo di Viani. Sui calci d’angolo si raccomandava di partire da lontano, più o meno dal limite dell’area di rigore, all’altezza del secondo palo, poi slancio incontro al pallone, stacco sul destro, colpo con la fronte, possibilmente schiacciando a terra. Più il pallone è basso, più è difficile per il portiere. Così, fra slanci e stacchi, tecnica e un pò di fortuna, è nato il mio colpo di testa. E il mio soprannome, Testina d’oro, già di Puricelli. Bel Milan, quello, e begli anni. Cinque. Quando si giocava a San Siro, il sabato sera si dormiva a casa, l’appuntamento era la domenica mattina in sede e nel ristorante della sede si mangiava tutti insieme, verso le 11 e mezzo. Riso in bianco, bistecca, acqua a volontà e un bicchiere di vino. Quindi allo stadio, ognuno con la sua macchina. Naturalmente chi ce l’aveva. C’era un parcheggio solo per noi giocatori. Poi direttamente negli spogliatoi. Un salto in campo per sentire l’erba e scegliere i tacchetti, di nuovo nello spogliatoio per il riscaldamento, di nuovo in campo per la partita. Così era la vita. Bella.

LUIGI MILAN: Atalanta-Fiorentina (1963/64)

(Mirano, 10 dicembre 1937)

C’ero anch’io quel giorno. A Bergamo. Un paio di minuti e segna Hamrin, per loro. Altri tre minuti e s’infortuna Rota, il nostro centromediano. Allora non si poteva entrare, uscire, cambiare, sostituire: al massimo lo zoppo finiva all’ala, di solito sinistra, chissà perché. Da lì un diluvio di gol: Hamrin, Hamrin, 3-0 all’intervallo. Ripresa e continuano a diluviare gol: Pirovano, Hamrin, Hamrin e Petris. Meno male che sul 7-0 segna Domenghini, per noi. Dura dimenticare quel giorno, ma Bergamo era comprensiva e ci aiutò. Poi anche altre partite mi hanno aiutato a superare quel momentaccio. Da ragazzino giocavo per l’Italo Sport di Venezia. Un giorno un uomo mi chiese di fare un provino per il Venezia: era Gigi Busidoni, triestino, ex ala sinistra della Juve e poi allenatore delle giovanili del Venezia. Vedeva i ragazzi, li sceglieva, li costruiva, li temprava. Carattere duro, quel che ci voleva. Tant’è che su 20 compagni, 15 volarono in prima squadra. Il Venezia sborsò un milione e mezzo per il mio tesserino, a me regalò una borsa. Era il ’55. Due anni dopo debuttai in B. Quel 2 febbraio ’64 avevo già fatto due campionati in B col Venezia, uno in A con l’Udinese, e guarda il caso, esordio proprio contro la Fiorentina. Poi due in viola e uno al Catania. Così quasi tutti quelli della Fiorentina erano stati miei compagni: Albertosi, Robotti, Marchesi… e Hamrin. «Accidenti a te», gli dicevo, ma lui non la smetteva di farci impazzire. Era uno che anche se lo legavi mani e piedi, prima o poi l’avrebbe messa dentro. Invece nell’Atalanta: Pizzaballa, Pesenti, Nodari… A me toccavano dei classici «cagnacci»: gente come Trapattoni, Emoli e Leoncini, Tagnin e Bedin, stranamente attratti dalle mie caviglie. Io glielo dicevo, anche perché alla fine, sotto sotto, in fondo in fondo, si era amici: «Dai, adesso basta», «Ma la vuoi smettere?», «Ma mi lasci giocare?». Tutte domande che rimanevano senza risposta. E, ahimè, anche senza fischi dell’arbitro. Ma prima che scada il tempo a mia disposizione, mi faccia ricordare qualche mia prodezza: tre gol fra andata e ritorno contro i Rangers di Glasgow, finale di coppa delle Coppe 1961, vinta; 7 aprile 1963, a Torino, Juventus–Catania 0-1 con mio gol, da centravanti. Di là c’era un certo Sivori, oltre a Del Sol, Castano e Anzolin. Di qua Rambaldelli e Caceffo. Lo vede? Mai fidarsi dei nomi.

GIOVANNI LODETTI: Juventus-Milan (1967/68)

(Caselle Lurani, 10 agosto 1942)

La partita che non dimentico è Juventus-Milan, 24 febbraio 1968. Vinto noi, 2 a 1, al Comunale di Torino. Vinto noi anche lo scudetto, quell’anno, con nove punti sul Napoli e dieci sulla Juve. Giocavamo con la formazione titolare: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Trapattoni, Malatrasi, Rosato; Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Erano i tempi in cui si scriveva portiere, punto e virgola, due terzini, punto e virgola, i tre della mediana, punto e virgola, e i cinque dell’attacco, punto. Curavo Luis Del Sol, un pò più piccolo di me e anche un pò più frenetico di me. Marcatura a uomo, rigida. Vinceva chi ne aveva di più. Di fiato. Il fiato era un dono di natura, senza artifici. L’allenamento era uguale a quello di tutti gli altri. Il lunedì era dedicato alla ragazza, che poi nel mio caso è diventata mia moglie, e meno male, altrimenti giocare a calcio era come fare un voto di castità. Da martedì si cominciava a preparare la partita: fisicamente e mentalmente. Da giovedì si andava in ritiro fino alla fine della partita. Certe settimane si tornava a casa, si toccava il muro e si ripartiva. Più la partita si avvicinava, più cresceva la tensione. Nereo Rocco sdrammatizzava. Cioè: giocava a ciapanò. Inteso come tressette. Per anni aveva giocato con Maldini, libero, David, terzino destro, Bergamasco, allenatore in seconda, o Scarpato, allenatore e supervisore delle giovanili. Giocava solo con chi sapeva di poter mettere sotto. Invece noi giocavamo a ramino, scala 40 o biliardo. La domenica si mangiava verso le 11, alle 12.30 si saliva sul pullman e via allo stadio. Sul pullman l’unico a tirarci su era José Altafini: un giocherellone. Ma se Rocco brontolava, nessuno più fiatava. Segnò Prati, dopo un quarto d’ora. Pareggiò Zigoni, subito dopo. All’inizio della ripresa gol di Hamrin. Ci furono proteste e polemiche, alla fine anche bottiglie in campo. Ma le proteste si smorzano, le polemiche si placano, le bottiglie vengono raccolte e, grazie a Dio, restano soltanto i ricordi più dolci. Dolci come le vittorie, appunto.

BRUNO CICOGNA

(Venezia, 23 maggio 1937 – Venezia, 25 ottobre 2014)

Fu una giornata particolare. Girone di ritorno, 30 aprile 1961, domenica. E San Siro, inteso come stadio, la Scala del calcio, due anelli pieni di gente che ti piombava addosso e 11 campioni di un grande Milan che anche quello ti piombava addosso. Ghezzi in porta, Maldini e Trebbi terzini, Liedholm, Salvadore e Trapattoni, poi Vernazza, Galli, Altafini, Rivera e Ronzon. Noi, con Magnanini, un grande, fortissimo fra i pali, in porta, Baccari e Romano terzini grintosi, francobolli, appiccicati all’uomo, Tagnin mediano che sarebbe diventato celebre nell’Inter, Seghedoni stopper che sarebbe andato alla Lazio, Mazzoni libero che ha giocato una vita a Bari, e poi Catalano, un signor centrocampista che se fosse stato in un’altra squadra sarebbe volato in nazionale, Montico, di grande tecnica, scuola Juventus, Virgili, centravanti, bella bestia, Conti, argentino, un genio, non tanto distante da Sivori, e io. Noi, che quando eravamo in A lottavamo per non retrocedere, e quando eravamo in B lottavamo per essere promossi. Insomma, noi, nati per lottare. Ci allenava Luis Carniglia, argentino, un galvanizzatore: nello spogliatoio ci caricava come sveglie. E non è mica vero che gli allenatori sudamericani facessero allenare poco: Carniglia ci spremeva come limoni. Fu una giornata particolare, anche perché il primo gol lo segnai io. Non mi capitava spesso di segnare, perché il mio compito era dribblare, crossare, inventare qualcosa, regalare un assist. Ala sinistra, sa, quei ruoli che oggi non esistono più. Il gol lo ricordo bene: lancio di Mazzoni, io colpii il pallone al volo da sinistra e il pallone finì nell’angolo opposto di Ghezzi. Mi marcava Maldini, 20 centimetri più alto di me, ma io 20 centimetri più vicino di lui al pallone. Mi soffriva. Poi gol di Virgili. Poi s’infortunò Magnanini: spalla. Siccome non c’erano i cambi, Magnanini fu spedito all’ala destra e Virgili in porta. Secondo tempo: autorete di Seghedoni. Poi gol di Catalano. Poi tutti alla Stazione Centrale, vagone-letto, la mattina a Bari, in settimana una grande euforia. Non è come adesso che una vittoria a San Siro, a volte, magari, succede. Allora non succedeva e basta. Ma quando succedeva, si festeggiava. Avevo cominciato a giocare a Venezia, anche nei campielli, e il pallone finiva spesso in mare. Se l’acqua era calda, in qualche modo il pallone lo si recuperava. Se l’ acqua era fredda, ciao, partita finita. Nel Venezia dalle giovanili fino alla serie B, poi a Bari: era il ’58-59, ci sono rimasto 10 anni e ho lasciato là un pò del mio cuore. Mai stato contestato dai tifosi, anzi, ero uno dei preferiti, perché il mio gioco da trottolino – 60 chili – li eccitava. C’erano terzini che impazzivano, come Zanetti, della Lazio, e c’erano terzini che non superavo, come Burgnich, duro e leale. Il segreto del Bari non era poi tanto segreto: amicizia, allegria, spirito. Non c’era invidia, né rivalità. Perché, vede, a quel tempo le squadre erano formate da 14, massimo 16 giocatori: 11 in campo, gli altri in tribuna. Più chiaro di così.

ERALDO PECCI

(San Giovanni in Marignano, 12 aprile 1955)

Il mister, Pesaola, me l’aveva detto in settimana: «Giochi tu». Anzi: «Giocate voi due». Io e Colomba, che in serie A non avevamo mai giocato. E non era una partita qualsiasi: a Torino contro la Juve il 3 marzo ’74. La notte della vigilia la passammo insieme, stessa camera, sdraiati sui letti con i piedi appoggiati al muro. A parlare. Che incoscienti. Prima di entrare in campo sentivo un dolorino in pancia, poi in partita mi passò tutto. In fondo, sono sempre stato un vecchio-giovane, o un giovane-vecchio. A centrocampo Bulgarelli, Colomba, Gregori e io giocavamo contro Capello, Cuccureddu, Causio e Furino. A un certo momento subii un intervento duro, gridai «fallo» e venni ammonito. Gli altri, invece, usavano con l’arbitro un tono molto confidenziale, cioè gliene dicevano di tutti i colori, e la facevano franca. Imparai in fretta. Comunque fu uno di quegli esordi che non passano inosservati: prima provocai un fallo da rigore, messo a segno da Cuccureddu. Era il 58′. Poi però mi guadagnai un rigore, segnato da Savoldi. Mancavano pochi minuti alla fine. La prima idea che mi è venuta in testa, da bambino, non mi ha più mollato per il resto della vita. Era il pallone. Ho sempre saputo di fare il calciatore. Se non ci fossi riuscito, sarei diventato un contrabbandiere o un disadattato. Pensavo al calcio anche quando, a 10 anni, cominciai a lavorare in un bar: prendevo le ordinazioni. Pensavo sempre al calcio quando, a 11 anni, per poter arrivare alla macchina del caffé dovevo sistemare una cassetta di legno sotto i piedi. E pensavo ancora al calcio quando, a 15 anni, giocavo a briscola in coppia con un mio amico: conoscevamo a memoria tutte le formazioni di A, B e C, e così, prima di calare una carta, dicevamo il nome di un giocatore. Martiradonna era un 2, Udovicich un 5, Carelli un 7. Non pensavo al calcio, invece, quando proprio qualche settimana prima di esordire in A, andai in una discoteca. Vestito nuovo, ore piccole e una ragazza che quasi ci stava. Finché mi dissero che era arrivato Pesaola. Scappai da una porta di servizio, scavalcai un muro alto tre metri, attraversai un campo affondando nella melma e infangando il mio bell’abito nuovo, ma alla fine mi salvai. Chissà: se Pesaola mi avesse scoperto, forse la mia vita avrebbe preso un’altra piega.

GIULIO SAVOINI

(Cressa, 28 settembre 1930 – Vicenza, 25 luglio 2015)

Bruno Mora era il peggiore, nel senso del migliore. Rapido, fantasioso, scattante. Dovevi anticiparlo, non fargli prendere la palla, altrimenti addio. Le ali le giudicavo dai freni: c’era chi frenava in 3 metri, chi in mezzo metro. Lui, Mora, in 20 centimetri. E ripartiva. Aveva i freni a disco prima ancora che fossero stati inventati. Contro un’ala così, per me lo 0-0 era una gioia: significava aver soddisfatto pubblico e compagni di squadra. Julinho, Fiorentina. Domenghini, ma quello degli inizi, Atalanta. Muccinelli, Juve. Jair, Inter. Ali, nel senso di incubi. La mia prima squadra è stata quella di Cressa, a 3 km da Barengo, il paese di Boniperti. Avevo 15 anni e fui messo all’ala sinistra, il ruolo dello zoppo. Siccome non c’erano sostituzioni, chi si faceva male, finiva all’ala sinistra. O anche chi cominciava. Io all’ala sinistra ci rimasi, forse perché segnavo qualche gol. Poi all’Alessandria, nel ’49, quattro campionati senza perdere una partita. Poi al Vicenza, 350 partite e capitano per 10 anni. Nel ’57, Bergamo, vigilia di Atalanta–Vicenza: tutti al cinema. L’allenatore Lerici dice: «Domani non ho terzino sinistro». Gli rispondo: «Io ho la passione per la difesa». Il giorno dopo fa: «Giochi tu». «Ma no – mi viene spontaneo – si sbaglia». Invece gioco terzino sinistro. Cioè: gioco come sempre, all’attacco. Quattro azioni mie, e quattro gol di Aronsson, il nostro centravanti svedese. Finisce 4-2 per noi e il lunedì, sulla “Gazzetta dello Sport”, c’è scritto: «Abbiamo visto un pazzo in campo, ma è un pazzo che può insegnare qualcosa di nuovo». Il nuovo l’hanno chiamato poi terzino fluidificante, o alla Facchetti. Nel senso che è più comodo giocare «alla Facchetti», nella grande Inter, con due sole partite difficili l’anno, contro Milan e Juve, che non «alla Savoini», nel Vicenza, che quando le partite non erano difficili, erano impossibili. Il Vicenza era «la pia squadra». Come capitano, avevo l’obbligo di richiamare chi non si comportava bene. Ma erano tutti bravi ragazzi. L’unico un pò così era Vastola, napoletano, nel senso della geografia e dell’allegria. Ma mi aiutava Vinicio: «Guarda che, se andiamo male, io ti prendo per il collo – lo minacciava -. Perché la gente non dirà mai che Vastola è scarso, ma che Vinicio non segna». Una volta al mese, a metà strada fra Vicenza e Padova, in un ristorante di Grisignano di Zocco, andavamo a mangiare con i giocatori del Padova. Mischiati. Io mi sedevo fra Blason e Rosa. A tavola, grandi risate. Sul campo, grandi botte. Ma nel senso buono.

GIULIO CORSINI

(Bergamo, 28 settembre 1933 – Bergamo, 31 dicembre 2009)

Quando mi dicevano di fare una cosa, io obbedivo, ma per sempre. Così, quando mi dissero di fare il terzino sinistro, io non ho fatto altro in tutta la mia vita. Calcistica, s’intende. Succedeva qualche secolo fa. Avevo 15 anni, giocavo nell’Ardens di Bergamo, succursale dell’Atalanta. Terzino, perché ce l’avevo nell’anima di attaccarmi all’avversario. Sinistro, perché ero mancino di piedi e anche di braccia. Poi dall’Ardens all’Atalanta: passo breve. Poi dalle giovanili alla prima squadra, dalle riserve ai titolari, fino in nazionale, giovanile e militare. Poi Roma, Mantova… La più brutta critica me l’ha fatta Hamrin, svedese: finita una partita, disse che non avrebbe più giocato, perché io non facevo altro che picchiarlo. Però il più bel complimento me l’ha fatto sempre lui, Hamrin: disse che ero il più difficile difensore da superare. Altro attaccante da picchiare per non farsi superare: Julinho, brasiliano. Quel calcio era povero, semplice, serio. Ferrero, l’allenatore, un padre-allenatore, si raccomandava: «Tu sei Corsini e non ti muovi». Perché «dopo il terzino c’è il mediano, dopo il mediano la mezzala, dopo la mezzala l’ ala…». Insomma: guai a mollare uomo e metà campo. Ma certe volte resistevo a tutto, tranne che alla tentazione di mollare uomo e metà campo. Quella domenica 18 aprile 1954 segnai il primo dei sei gol all’Udinese. Poi doppiette di «Nano» Bassetto e di «Rassi» Rasmussen e gol di Brugola. Abitavo a un paio di chilometri dal campo, ci arrivavo in bici. Prima della partita si mangiava tutti insieme al ristorante e poi si andava a piedi allo stadio: la domenica giocare era un piacere. Il massaggiatore faceva un misto di unto e borotalco per riscaldarci i muscoli. Lo stadio era pieno, la gente si sistemava intorno al campo, la riga era in calce e, se ci cadevi sopra, ti ustionavi. Il presidente si fidava di noi, però sguinzagliava in città le sue guardie del corpo per controllarci. Quello sì era calcio.

GAETANO TROJA

(Palermo, 25 luglio 1944),

Chiedetemi se ero felice. Vi risponderei sì. Gol di Zigoni: Juve 1, Brescia 0. Ripresa: gran tiro di Bruells, nazionale tedesco, dal limite dell’area, Anzolin respinge, il pallone balla intorno al dischetto del rigore, ci avventiamo io e Bercellino I, lo anticipo e di testa, a mezza altezza, mentre Anzolin si sta rialzando, faccio gol. Ero felice perché quell’anno la Juve mi aveva acquistato dal Palermo e girato al Brescia, con Geotti, Lancini e Bercellino II per De Paoli. De Paoli era l’idolo di Brescia e lo capii quando entrammo in campo, un’ovazione per lui dai suoi vecchi tifosi, e io che volevo dimostrare di non essergli inferiore. Quel gol fu fondamentale. Il mio era il mestiere del gol. Un mestiere che si ha nel sangue, nel fisico e in un pizzico di egoismo, e che ti dà la felicità. Prima nella Faldese, poi nel Paternò, infine nel Palermo. Il mio primo allenatore da professionista fu Laszlo Szekely: ungherese, zingaro e nomade. Viveva con moglie e due figli su una roulotte, parcheggiata tra il bar e le tribune della Favorita, all’interno dello stadio. Bravissima persona, cordiale, affettuosa, troppo buona per il calcio, a metà fra il padre di famiglia e il fratello maggiore. Lui raccontava di essere un ex giocatore, centrocampista, ma non se lo ricordava nessuno. Aveva un timbro di voce burbero, i gesti da napoletano, e masticava l’italiano. Diceva «aprire la toracia», «fare la respirata», cose così. Come preparatore non era granché, ma tecnicamente era bravissimo. Dopo l’allenamento mi teneva sul campo, da solo: lui in ginocchio, io in piedi, destro e sinistro, sensibilità e tempi di salto, e pallone con la corda. Lo odiavo, quel pallone. Invece è stato il mio maestro. Precampionato a Valdagno, prima di tornare a Palermo amichevole a Cosenza, il primo tempo lo gioco con i titolari, segno tre gol, rientriamo nello spogliatoio, e Szekely, senza guardarmi negli occhi, mastica: «Ragazzo tu basta». Scoppio a piangere. Penso di essere stato bocciato. Invece è il suo modo per dirmi che sono stato promosso. Me lo traducono i vecchi, da Malavasi a Ramusani. Prima partita di B, Palermo–Trani, una fifa tremenda, e i vecchi, da Malavasi a Ramusani, mi buttano in campo a calci nel sedere. Finisce 3-0 con due gol miei. Finché un giorno Szekely fu esonerato. Salutò tutti, salì sulla roulotte con la moglie e i due figli, uscì dallo stadio e tornò sulla strada. Molti anni dopo mi dissero che era morto: incidente stradale. A chi gli chiedeva se era felice, lui rispondeva sì.

FRANCO CERILLI

(Chioggia, 26 ottobre 1953)

Il mio idolo era Omar Sivori, fin da quando ero bambino. All’oratorio, in strada, nelle calli: giù i calzettoni, tunnel, palleggi, finte, dribbling, passaggi accarezzati e tiri secchi. E poi ero mancino, come Sivori. Giovanili nel Sottomarina, esordio in C a 16 anni, numero 10 e calzettoni giù, come Sivori. Presidente e allenatore mi dicevano di stare attento, che i calzettoni tirati su proteggevano dalle pedate degli avversari, ma tanto le legnate si prendevano lo stesso. L’allenatore che mi lanciò fu Livio Fongaro, ex Inter e Genoa, terzino. Mi lasciava fare. «Sì, però è meglio se fai un tunnel in meno – gli scappava detto – è meglio se il dribbling non li fai nella nostra metà campo». Ma io volevo essere come Sivori. A 20 anni passai all’Inter. Quando vidi per la prima volta Facchetti e Mazzola, mi detti un pizzicotto perché pensavo di sognare. Li avevo visti solo nelle figurine. Macché: ero sveglio. Non sapevo se dargli del lei o del tu, loro m’imposero il tu. A 21 anni debuttai in A contro la Juve. San Siro mi fece venire la pelle d’oca, poi con gli anni s’impara a diventare duri di cuore. Ricordo un Roma–Inter. Feci tutto io: prima un gol con un pallonetto di testa, poi una stupidata, restituii un passaggio a Vieri, portiere, s’inserì Prati e segnò. Volevo morire, ma i miei compagni mi convinsero a tirare avanti. Poi ho girovagato per l’Italia. La stagione più bella è stata con il Vicenza: nel ’77-78 secondo in classifica. Ci allenava G.B. Fabbri, non uno stratega, ma un maestro. Le partite le preparava così: fissava due marcature, «poi saranno loro a marcare noi». Contro chiunque, che fosse la Juve o il Pescara. Per la partita a Napoli partimmo tardi, arrivammo tardissimo, mangiammo fuori orario, andammo a dormire quasi all’alba. Ci criticarono tutti. Si perdeva 1-0 dopo 5′, vincemmo 4-1 fra gli applausi dei tifosi napoletani. Perché nel calcio, a volte, certi buoni risultati arrivano anche se non si fa una vita da monaco di clausura, anche se si vuole essere come Sivori.

HASSE JEPPSON

(Kungsbacka, 10 maggio 1925 – Roma, 21 febbraio 2013)

Avevo un debole per l’Atalanta: era stata la mia prima squadra italiana, nel ’51-52 avevo segnato 22 gol, e a Bergamo mi ero trovato proprio bene. Ma avevo un forte per il Napoli: nel ’52-53 il comandante Lauro aveva sborsato 105 milioni per acquistarmi, ed era un record, la gente mi voleva bene e me lo dimostrava, fin troppo, tanto che non potevo camminare tranquillamente per la strada. «Geppesonne», dicevano le persone. Un pò mi aiutavano i miei orari nordici: la sera cenavo spesso alla Bersagliera o da zi’Teresa, a Santa Lucia, verso le 7 e mezzo, per essere a letto alle 10. Un paio d’ore di fuso orario indietro rispetto ai napoletani mi rendevano quasi invisibile. Così Napoli–Atalanta era una partita che sentivo due volte. Quella fu ricca di gol: io ne segnai quattro e Vitali due per il Napoli, Bassetto tre per l’Atalanta. «Geppesonne», urlavano i tifosi. In porta avevamo Bugatti: fortissimo sulle palle basse, in allenamento io di testa arrivavo più in alto di lui con le braccia. Semplice: io prendevo la rincorsa, lui no. Comaschi, bravissimo terzino destro. Vinyei, ungherese, formidabile terzino sinistro: aveva un rasoterra così forte dalla lunga distanza che tagliava fuori il centrocampo. Molti gol miei sono merito suo. Poi Ciccarelli, grande lavoratore, Gramaglia, centromediano d’esperienza, e Granata, veloce, avanti e indietro. Davanti Vitali, che aveva tutto, Formentin, altro grande lavoratore, Amadei, già oltre i 30 anni, ma conservava l’intelligenza dei passaggi importanti, Pesaola, con cui m’ intendevo alla perfezione, e io, «Geppesonne». Fu una domenica speciale, quel 27 settembre 1953, al Vomero, perché nove gol tutti insieme si vedono raramente. Per un attaccante come me era il massimo: segnare era tutto. Oggi, invece, vedo un sacco di partite dove il centrocampista passa al difensore, e il difensore al portiere, e il portiere al centrocampista, e si ricomincia. Titic, titoc. E io, «Geppesonne», sarei disperato.

GINO PIVATELLI

(Sanguinetto, 27 marzo 1933)

Bologna-Udinese, 1958-59, 2-0 e 2 gol miei. Era il Bologna di Foni, uomo serio e capace, difensivista, squadra chiusa e contropiede. Un gioco all’italiana, anche se avevamo un argentino come Maschio, un danese come Pilmark e uno jugoslavo come Vukas. Però Maschio, tecnicamente un fuoriclasse, era introverso e soffriva di nostalgia, e Vukas era poco disposto a sacrificarsi. Pilmark, invece, era fortissimo. Dunque: Giorcelli in porta, Capra e Pavinato terzini, Bodi, Greco e Pilmark, Fogli e Randon mezzali, Perani ala destra, io centravanti, Pascutti ala sinistra. Un Bologna da coppa Uefa. Che però non esisteva. Da ragazzini si giocava 10 ore al giorno. Per forza: non c’era altro. Io ero magro come un grissino. A 18 anni passai al Verona: dopo l’allenamento con la squadra, mi prendeva il professor Carlo Bovi, che veniva dall’atletica e allenava Consolini. Occhialini rotondi e basco blu. Mi faceva fare una ginnastica particolare, con bastoni, clave e qualche peso, per allargarmi il torace. Be’: in un anno presi 10 chili di peso e 12 centimetri d’altezza. Da Bovi passavo a Bottaccini, allenatore delle riserve: mi teneva a calciare in porta, destro e sinistro, collo ed esterno. Avevo un piede corto e largo, 40 e mezzo, con il vantaggio che quando calciavo di collo potevo farlo con il piede diritto. Senza rincorsa, senza slancio. Siccome l’esecuzione era veloce, bang, veniva fuori la castagna. Era un calcio più tranquillo. Io credo anche più umano. Oddio, dipende. Gipo Viani, un pò scherzando, un pò forse no, ci diceva: «State attenti, che le donne sono il diavolo». Si vede che lui le conosceva bene. E aggiungeva: «Se avete bisogno di una mano, a tenerle a bada ci penso io». Adesso le cose sembrano proprio cambiate: forse le donne non fanno proprio bene alla vita d’atleta, ma neanche tanto male come si predicava allora. Era un calcio meno esasperato. Non si esoneravano allenatori in precampionato, non si andava in crisi dopo due sconfitte, ma si dava il tempo di vedere quello che si poteva fare. Fosse anche continuare a perdere. Era un calcio più divertente. Milan, allenamento a Sesto San Giovanni, un nebbione che non si vedeva da qui a lì. Rocco si mette in un angolo mentre noi facciamo i giri di campo. Giro dopo giro, continuiamo ad accorciarli, finché ci fermiamo a centrocampo. Dopo 5 minuti Rocco, immerso nei suoi pensieri, si ricorda di noi, non ci vede più e urla: «Dove siete andati, brutte mone».

GIANNI ROMANO

(Basiliano, 21 agosto 1931 – Udine, 24 agosto 2010)

Speravo d’averlo dimenticato, quel Fiorentina-Udinese del 4 gennaio ’59. Con gli anni non ricordavo più nemmeno tutti quei gol: pensavo 4, massimo 5, invece furono 7. Eravamo un pò leggerini in difesa. Terzini Baccari, bravissimo ragazzo, ma giovane, e Valenti, che di sé vedeva solo le cose buone e mai le cattive. Poi Sentimenti V, bravo se vicino a gente brava, se no faceva il suo compitino e via, in allenamento entrava in campo con il cappotto per paura di prendere il raffreddore. Poi Gon, tanta buona volontà. Mediano Piquè, che picchiava bene. Avanti, anche se quel giorno rimanemmo molto indietro, c’erano Pentrelli, oriundo, aveva classe ma non era un campione, Giacomini, giovanissimo, gran carattere, lo ammiravo, Bettini, fortissimo, uno che come me preferiva sempre incolparsi di qualche errore, Medeot, un artista del pallone, sembrava diventasse un padreterno, e Fontanesi, bell’ala. Ma di là c’era uno squadrone. Gol di Petris, Lojacono e Montuori, doppiette di Hamrin e Gratton. Avevo cominciato nel Basiliano, poi all’Udinese. Allenatore Olivieri, il portiere della nazionale mondiale nel ’38. A Basiliano non facevo neanche un allenamento la settimana, all’Udinese uno al giorno: dopo il ritiro precampionato non stavo più in piedi per i dolori. Emigrai al Conegliano in prestito, al Portogruaro in prestito, di nuovo all’Udinese, al Venezia in prestito, di nuovo all’Udinese, alla Juventus in prestito, l’anno in cui c’erano Vavassori e Mattrel, perché i dirigenti non sapevano come andassero. Invece andarono bene, così dopo due mesi chiesi di tornare all’Udinese. Accontentato. All’Udinese ogni stagione cominciavo per ultimo, perché battevo cassa. Più si veniva da lontano, più si prendevano soldi. Io, che non venivo da nessuna parte perché ero di lì, dovevo sempre lottare. Ho giocato con Cudicini: cercava di soffiarmi il posto, ma poi quando andò alla Roma, ogni volta che giocavamo all’Olimpico mi mandava le fotografie. Ho giocato con Zoff: bravo, e anche fortunato. A Torino andai con Burgnich. Carletto Parola, allenatore in seconda, scuoteva la testa: «Ma come ha fatto la Juve a prendere uno così». Vero, Tarcisio aveva gambe e fisico da ciclista. Gli risposi: «E’giovane, gli dia tempo». Avevo ragione io. Quel 7-0 mi dispiacque perché nel campo della Fiorentina mi trovavo bene. Certi stadi sono come quadri. A Firenze il più bello. A Roma ci si perdeva, non c’era cognizione delle distanze. A Genova bisognava andare con l’ombrello: con il vento ci arrivavano gli sputi degli spettatori.

PEDRO MANFREDINI

(Maipú, 7 settembre 1935 – Roma, 21 gennaio 2019)

Due gol all’andata, e fu 3-3. Un gol al ritorno, e fu 2-2. L’Udinese mi portava bene. Era il mio primo anno in Italia. E quell’anno non lo posso proprio dimenticare. Venivo dal Racing di Buenos Aires, fui acquistato dalla Roma. Neanche sceso dall’aereo e mi avevano già rifilato il soprannome: Piedone. Forse perché portavo i pantaloni stretti, a sigaretta, e così le scarpe sembravano più lunghe. Forse perché la prima fotografia me l’avevano fatta dal fondo della scaletta, così il piede sembrava chissà cosa, invece avevo solo il 42. E ci stavo anche largo. Era la Roma di Schiaffino e Selmosson. Facile giocare con loro. Schiaffino era ideale per il mio gioco: io veloce, lui generoso, io mi smarcavo, lui mi metteva la palla sul piede. Pulita. Perfetta. Certe volte solo da spingere dentro. Selmosson ricamava, pennellava: l’unico pericolo era fermarsi imbambolati ad ammirarlo. Avevo cominciato a giocare come tutti i bambini argentini: sulla strada. E scalzo. Questione di soldi, nel senso che di soldi non ce n’erano. Però c’erano campi a volontà e qualche pallone che rimbalzava. Andare a scuola e lavorare era normale: io lavoravo da un fornaio, e il problema di riempire la pancia era risolto. A 8-9 anni giocavo a baby football: attaccante. Si nasce attaccanti. Sulla mia carta d’identità lo si poteva tranquillamente scrivere: attaccante. Non è una cosa che si vede, ma che si sente. Un istinto, un’ eccitazione, che o c’è o non c’è. Se c’è, sei sulla buona strada per diventare attaccante. La mia squadra si chiamava Maipù, il mio allenatore Mumo Orsi, che aveva giocato con la nazionale argentina e con quella italiana. Prima lui calciava e io lo guardavo. Poi io calciavo, destro, sinistro e al volo, e lui mi guardava, mi correggeva, mi curava. Con me aveva una gran pazienza. Il primo anno fu così così. Il secondo segnai 21 gol. Il terzo 38 gol in sole 20 partite per via del militare. Diventai famoso. Venivano a vedermi dappertutto, con il carro, a cavallo, a piedi, c’era anche una canzone che faceva «Dolores, dolores, ahi viene Manfredini con los platos voladores», cioè con i dischi volanti. Poi dal Maipù al Racing, dove mi chiamavano Mineral, perché sgroppavo come un cavallo che vinceva tutte le corse. E dal Racing alla Roma. E dalla Roma…, be’, romanisti si rimane per sempre.

PASQUALE VIVOLO

(Brusciano, 6 gennaio 1928 – Cremona, 18 novembre 2002)