Paolo Valenti non era semplicemente un noto giornalista: era anche stimato e, soprattutto, era amato. Perché? Qual era il vero filo, invisibile e tenacissimo, che lo legava all’immensa, composita, volubile, difficile platea radiotelevisiva?

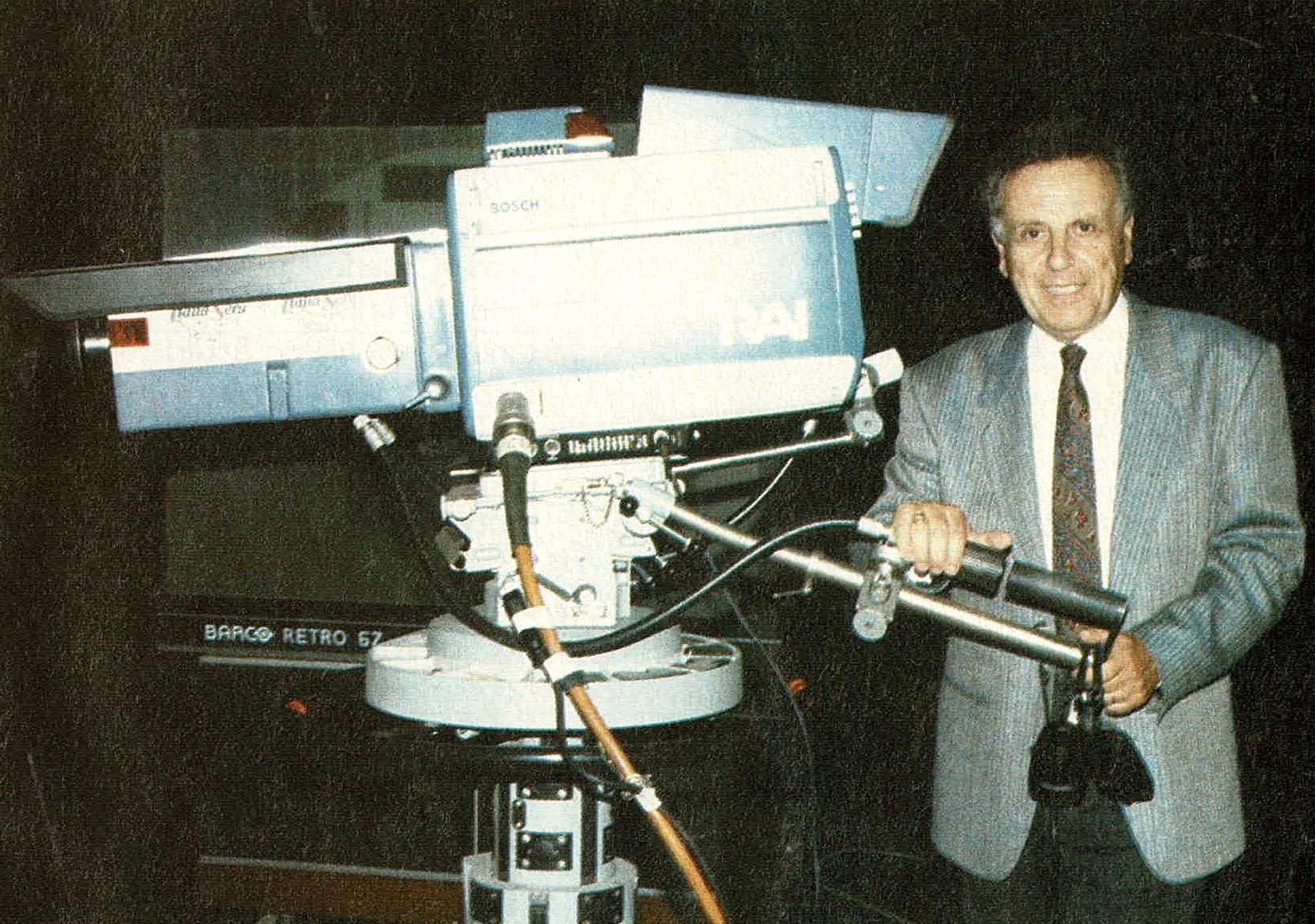

Riassumiamo in poche parole la sua biografia. Assunto alla Rai nel 1950. Lunga trafila nel giornalismo radiofonico, prima generico e poi sportivo. Scuola ed epoca di Sergio Zavoli. Esperienze impegnative, raffinate, stimolanti: far vivere per microfono i viaggi del Papa e la composta disperazione dei terremotati del Friuli, far sentire quattro Olimpiadi e tanti Giri d’Italia, tenere sveglia l’Italia con la memorabile radiocronaca di Benvenuti–Griffith dal Madison Square Garden nell’aprile del ’67. E poi l’invenzione di «Novantesimo minuto», con Maurizio Barendson e Remo Pascucci, i pionieri dello sport sul video di RaiDue. Quarant’anni di microfono, venti di gol domenicali, una vita fra radio e TV. Abbastanza per essere noti, non sufficiente per essere amati.

Che cosa aggiungeva di suo, di profondamente personale, di tacitamente espresso, Paolo Valenti?

La signorilità, per cominciare. Paolo Valenti arrivava nelle case con cortesia e discrezione. Non contraddiceva, si permetteva soltanto di dubitare. Non snocciolava verità rivelate, osava soltanto proporre un’ipotesi o una testimonianza. Occorreva un occhio esercitato per cogliere i particolari di questo tratto tanto fine: il bon ton di Valenti era così naturale, da risultare appena riconoscibile. Tuttavia, anche senza spiegarsela, i telespettatori avvertivano una differenza fra quel distinto signore e una certa crescente marea di cafonaggine.

Henry Shapiro, corrispondente da Mosca all’epoca di Stalin e poi leggendario direttore della United Press International, cominciò un suo celeberrimo libro sul giornalismo con questa frase: «Io scrivo per il garzone del latte, sono un giornalista». Forse Paolo Valenti aveva letto quel libro e perciò ne applicava, senza darlo a vedere, con la disinvoltura del gentiluomo, la profonda lezione. Che era quella di parlare facile, usando le espressioni che usa la gente comune, anzi: che usano i bambini.

Frasi come «un bel salto in avanti», «eh, oggi non è andata troppo bene», ritenute puerili e banali dagli intellettuali (?) della esegesi sportiva, servivano invece a Valenti per raccontare il gioco del pallone come una favola e per entrare così nel cuore dei suoi spettatori. I quali, anche senza spiegarselo, capivano egualmente che quella suadente semplicità era espressione non di ingenuità o ignoranza, bensì di saggezza e cultura: Paolo Valenti era laureato in filosofia, aveva scritto un romanzo, molti racconti e tanti libri. E proprio per questo non avvertiva il bisogno di auto-promuoversi, sfoggiando paroloni o avventurandosi in rischiosi labirinti di congiuntivi.

L’indulgenza, a volte un po’ ecclesiale, era la sua caratteristica. La usava verso tutti, verso l’arbitro colto in errore, verso il terzino sorpreso in pieno sgambetto, verso il collega di giacca troppo pacchiana o di aggettivazione troppo ardita. Un’occhiata alla telecamera, un sorriso e i telespettatori avevano già capito, non c’era bisogno di dire nulla.

Suppongo che gli italiani fossero grati a Paolo Valenti anche per la sua fedeltà alla pronuncia, agli accenti e alle consonanti. Benché fosse nato a Roma, Valenti non lavorava in romanesco e non esibiva, con orgoglio quirite, la sua romanità dicendo perzonale, in corzo de svolgimento, ’a federcalcio. Rispettava l’unità di lingua e di tanto gli erano intimamente grati gli italiani di Torino e di Bari, di Trieste e di Cagliari; consci di quanto fosse meritoria la compostezza di quell’irreprensibile professionista in una televisione locale a diffusione nazionale, quale appare spesso la Rai.

Segue la riforma dell’Ente e Valenti trasferisce al TG1 il proprio gioiello. Diciotto anni con punte record d’immutabile gradimento. E quando si va ad intervistarlo per capire, risponde a disagio: «Forse sono un ombrello che va bene per la pioggia e per il sole. Racconto la verità e la verità è propellente di spinta fantastico».

Vengono poi giorni dedicati alla DC, lista indipendenti. Il popolare telecronista viene attirato dall’avventura politica. Atto di presunzione? Nossignori, lo affascina la novità. Va come va. Riprende a zappare nel proprio orto, un po’ smunto, un po’ invecchiato. Lo vediamo adattarsi al «Processo» biscardiano, lo ritroviamo appagato al centro del programma in cui s’identifica. Poi d’improvviso chiede scusa per la provvisoria assenza, un’ombra di malinconia nello sguardo. Riappare, promette di tenerci compagnia.

Non manterrà fede a questa ultima promessa, un tumore lo porta via a sessantasette anni, il 15 novembre 1990.