Il suo nome è sinonimo di calcio. E chi ama il calcio amerà la sua storia. Il più grande giocatore di sempre è nato in una baracca, che anche adesso sta in piedi a malapena, retta forse dalla targa che porta il suo nome.

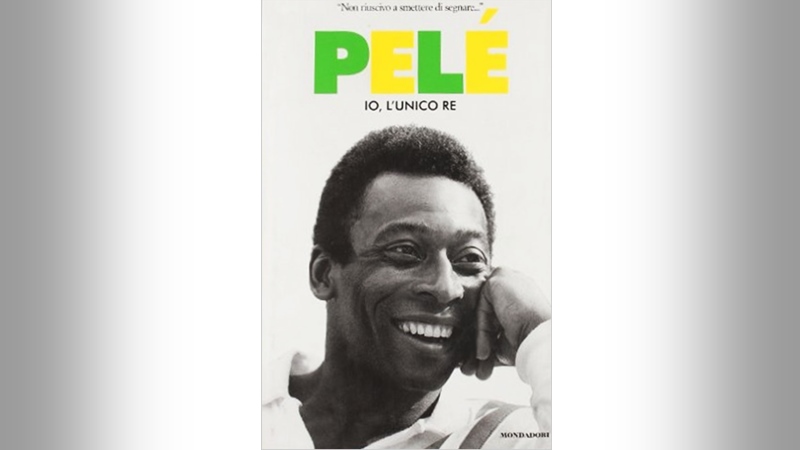

Quel tipo, Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, non la racconta precisa. Anzi, la mette giù burocratica. Nella finale del Mundial messicano del 1970, all’Azteca, dopo diciotto minuti Rivelino crossò in area. E lui: “Saltai con perfetto tempismo e colpii di testa la palla, che oltrepassò le braccia tese del portiere Enrico Albertosi”. Così dice nell’autobiografia scritta con Orlando Duarte e Alex Bellos, Pelé. Io, l’unico re .Se uno rivede il film di quella partita, come ormai è consuetudine a ogni Mondiale, vede un fenomeno diverso: come scrisse ripetutamente Gianni Brera, si osserva il balzo selvaggio del trentenne Pelé, che più che saltare all’insù, mezzo metro oltre la zucca del coriaceo Tarcisio Burgnich, sembrò buttarsi dall’alto, come gettandosi da un ramo con la liana.

Un gesto selvatico, animale, irripetibile. Tanto che nel ricordo di tutti noi che abbiamo sofferto quella partita e ancora sdoloriamo al pensiero del perentorio quattro a uno con cui la squadra carioca schienò gli azzurri dopo l’illusorio pareggio di Boninsegna, Pelé se ne sta ancora lassù, con la testa nel paradiso dei giocatori, a inzuccare quel pallone maledetto. In attesa che scenda, ci si può far raccontare qualcosa. Farsi spiegare che il suo nome, Edson, fu voluto dal padre, il discreto centravanti Dondinho, perché in quei giorni carichi d’attesa del marzo 1940, nel paese di Três Corações, Tre Cuori, Sudest del Brasile, era arrivata l’elettricità. Sicché il battesimo cattolico di quello scimmiotto tutto nero, un vero “crioulo”, un creolo, come lo chiamò una volta il medico della nazionale, era stato anche una cerimonia in onore di Thomas Alva Edison, l’inventore della lampadina. Un buon auspicio per un giocatore predestinato: già papà Dondinho, vedendolo, appena nato, scalciare con le gambette magroline, aveva esclamato: “Sarà un grande calciatore”; il nome elettrico era la sottolineatura per un asso che avrebbe illuminato il calcio mondiale.

Come sia nato il soprannome Pelé è troppo lungo spiegarlo. Di curioso c’è semmai che “Pelé” giunse dopo altri soprannomi: “Dico”, come lo chiamava lo zio e lo avrebbe sempre chiamato la mamma; e “Gasolina”, quale lo etichettarono nel Santos, in onore di un cantante brasilero. Ma mentre stiamo sempre aspettando che Edson Arantes scenda dalle altezze invidiabili di quel dannato gol, sarà opportuno segnalare che la prima parte della vita di Pelé è la solita trafila del bambino che diventa adolescente giocando con la palla di stracci e alla fine arriva alla squadra delle star, il Santos.

Insomma un lungo e prevedibile chissenefrega. Tranne che per un episodio fra il tragico e il religioso. Insomma, fra la storia e il mito. Fra un voto e la profezia. Voi sapete certamente che nel 1950 il Brasile era destinato a vincere nel campionato mondiale. Era la squadra più forte; aveva perso nel 1938 contro i dannati italiani, nonostante i brasileri avessero difensori leggiadri e per centravanti il mirabile Leonidas; dopo la guerra erano pronti a mostrare all’orbe terracqueo il loro valore, a casa loro.

Va da sé che il calcio era la seconda religione. O una religione complementare, per tutti loro, meticci, esuli africani, schiavi liberati dalla legge del 1888, cristiani, animisti, bianchi classicissimi, mulatti velocissimi, figli della foresta come Garrincha. Dunque quando arrivarono alla finale al Maracanã di Rio, il 16 luglio, contro l’Uruguay, dopo avere dato sette scoppole alla Svezia e sei alla Spagna, “o povo”, il popolo intero, aspettava la vittoria.

Avevano tutti trascurato un particolare nefando, riassunto da un vecchio adagio lunfardo che diceva: “Si Inglaterra es la madre del fútbol, Uruguay es el padre”. E l’Uruguay aveva vinto, con un gol a dieci minuti dalla fine, provocando il pianto di un intero paese e un’ondata di suicidi. “Fu anche la prima volta che vidi mio padre piangere”, scrive l’illuminato Edson. E davanti a un quadretto di Gesù promette al disperato Dondinho: “Un giorno vincerò i Mondiali per te”.

Per capire bene la situazione occorre sapere alcune cose: che il piccolo Pelé aveva nove anni; che si rivolgeva ai genitori chiamandoli “signore” e “signora”; che è sempre stato religiosissimo: non al punto di reprimere, fin da adolescente, le sue propensioni erotiche, ma sì da interiorizzare l’idea che una promessa è un promessa, soprattutto se testimone ne è il Cristo. E per capire ancor meglio per quale motivo il creolo Pelé, tutto nero, non scende dalle sue altezze per tornare fra noi poveri bipedi, in quel famigerato 1970 all’Azteca, ci vuole anche un piccolo approfondimento sulla fase precedente.

Il senso è che il Brasile del neanche diciottenne Pelè vince i Mondiali del 1958 in Svezia. La spiegazione è che in quella squadra giocavano il portiere Gilmar, detto “Giraffa”; l’elegante terzino Djalma Santos, detto “Rato”, cioè Topo; Dino Sani, che più tardi sarebbe venuto al Milan a illuminare San Siro con la sua pelata, era “Johelo”, vale a dire Ginocchio, proprio in quanto calvo; Didi era “Airone nero”, Mazzola, vale a dire il nostro Altafini, era “Cara de Pedra”; e io, dice Pelé, “essendo nero, venivo chiamato Alemão, il Tedesco” (ironica, la Seleção).

Bisogna aggiungere che la squadra è fatta di gente romantica, che ama il bel gioco, attaccare, fare colpi di tacco in difesa, numeri da circo. C’era l’altro terzino, Nilton Santos, con una fama di difensore insuperabile, che una volta giocò a Wembley contro l’Inghilterra, e il suo avversario era il quarantunenne Stanley Matthews. Gli inglesi vinsero 4-2 e alla fine il prodigioso Nilton si rivolse a Matthews dicendogli: “Mr Matthews, lei è il re”.

C’era Garrincha, di cui sarebbe noioso citare le leggende, la solita finta resa irresistibile dalla poliomielite infantile. C’era Didi, “il nostro maestro”, genio imprevedibile: “Faceva finta di mandare la palla da un lato e poi la mandava dall’altro”, e i più giovani, lui e Garrincha, si confondevano, fino a provocare il suo urlo: “Stupidi, è l’altra squadra che voglio confondere!”.

Chiaro che i carioca vincono alla grande il Mondiale del ’58, con Pelé che segnava facendo tre dribbling di fila e un “sombrero” sulla testa del difensore avversario, mentre la torcida sugli spalti ritmava: “Samba! Samba!”. Il quinto gol del Brasile lo fa lui, Edson, un colpo di testa lento e molle, al rallentatore, e l’emozione è tale che sviene davanti alla porta, con Garrincha che gli tira su le gambe per ossigenargli il cervello, in un clima di miracoli e di pensieri al padre Dondinho, e a una promessa rispettata. Tanto per chiarire il livello sportivo e civile del confronto, il freddo marcatore di Pelè, Sigge Parling, confidò agli amici: “Dopo il quinto gol anch’io avevo voglia di applaudire”.

Dopo di che, ricordato il Mondiale in Cile, in cui però giocò Amarildo, dato che Pelé si era stirato all’inguine, e il catastrofico fallimento del 1966 in Inghilterra, si arriva finalmente al Mundial messicano del 1970.Edson Arantes è ancora lassù in alto. Discuteranno di lui tutte le volte che si tratterà di scegliere il più grande giocatore di tutti i tempi. Senza dubbio, sostengono i tecnici, è Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, uomo squadra, che poteva interpretare concettualmente una partita e risolverla come in un gioco di scacchi, però fisico, materiale, veloce, strategico.

No, Diego Armando Maradona (di cui Pelé sostiene con un sorriso tirato di essere amico), il più grande per coloro che pensano al calcio come un gioco di prestigio, e per chi ha negli occhi il secondo gol contro l'”Inglaterra” dopo le Falklands, ovvero le Malvinas, nel 1986, mezza squadra albionica dribblata in sessanta metri, come prima era riuscito soltanto a Pelé.

Oppure, naturalmente lui, “o Rei”, il re. La bellissima scimmia creola, che si deciderà a scendere una buona volta dalle altezze siderali da cui sovrasta Burgnich, e che con il pallone è capace di fare tutto, di destro, di sinistro, di testa, in tutti i ruoli, perfino di giocare in porta (ha fatto il portiere quattro volte per il Santos e una per la Selecão, in amichevole): e che naturalmente vince il Mondiale del ’70 con una sonora quaterna agli italiani, reduci dai supplementari con la Germania.

Segnerà il millesimo gol, incontrerà la regina Elisabetta, andrà nei Cosmos con Beckenbauer, farà l’attore-giocatore nel film di John Huston Fuga per la vittoria giocando con Michael Caine e Sylvester Stallone, diventerà ministro dello Sport con Fernando Henrique Cardoso. Ha viaggiato dappertutto, ha assaggiato “testicoli di capra, cervello di scimmia e di cane”, è cattolico ma anche anglicano, ha avuto solo due mogli, se il conto è giusto, Rosemeri e la cantante di gospel Assíria, è stato monogamo inanellando una serie di storielle con domestiche, attrici, modelle, dottoresse, regine di bellezza; dicono le statistiche che ha giocato 1367 partite e ha fatto 1283 gol concludendo: “Mi pare abbastanza”, con un’aria da Forrest Gump quando chiude la sua corsa e ammette: “Sono un po’ stanchino”.

È stato un giocatore universale. Se solo scendesse dal ramo da cui sovrasta il roccioso Burgnich, gli si potrebbe chiedere che cosa è mancato all’Italia, nella partita dei sei minuti di Rivera, per giocarsela ad armi pari con il suo Brasile.

Alex Bellos, Orlando Duarte, Pelé

Pelé. Io, l’unico re

Mondadori, 2006

pp. 328