Sedici modi di colpire la palla, sedici modi di affrontare la vita, per scoprire il tuo ruolo e per sapere a quale squadra appartieni. Anche se non hai mai giocato a calcio…

Gli intellettuali italiani usano considerare la sferomachia (elegante neologismo coniato da Giovanni Arpino per evocare il lato epico del calcio) un argomento minore, buono per conversazioni ad alto tasso alcolico e di nessun rilievo culturale. Eppure il calcio è interpretabile con categorie filosofiche e la filosofia può essere spiegata ricorrendo a metafore calcistiche. I legami tra le due discipline sono da sempre oggetto della riflessione di Zap Mangusta, che dal padre, il petisso Bruno Pesaola, ha ereditato le attitudini pedatorie, e dalla filosofia ha appreso il gusto per la demolizione dei luoghi comuni.

«Come diceva Platone, chi riesce a comprendere il segreto della sfera comprende l’Uno e cioè il Tutto. Il pallone è un oggetto magico: richiede abilità tecnica da parte di chi lo tocca per dirigerlo nella parte giusta, ma resta pur sempre una cosa misteriosa. Così il calcio, avendo come protagonista questo oggetto meraviglioso, racchiude tutti i segreti che la vita stessa contiene. Afferrare il segreto della sfera consiste nell’accettare che forse la sfera è inconoscibile, ma anche che sta a noi direzionarla. Questo è il segreto dell’esistenza, e quindi della conoscenza, ed è, in fin dei conti, lo stesso obiettivo della filosofia. Ma anche la filosofia è un gioco».

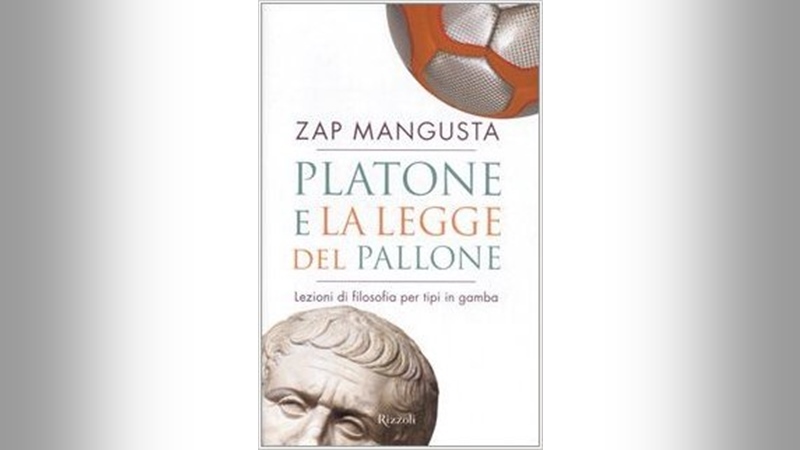

Nel saggio “Platone e la legge del pallone” sostiene che si può intuire il carattere di una persona dal modo in cui colpisce il pallone.

«Prima è necessario apprendere i 16 colpi fondamentali del gioco del calcio. Ogni colpo corrisponde a una maniera di interpretare la vita. Dopo avere imparato questi colpi siamo pronti a giocare. Poi si inseriscono tante altre problematiche: dobbiamo conoscere i nostri antagonisti e contrastarne gli schemi. Ma non tutti capiscono che si tratta pur sempre di un gioco. Alcuni di noi vivono la vita come un nemico da odiare. Lavorando però sulla tecnica individuale, cioè preparandoci ad affrontarla, possiamo fare i conti con gli ostacoli di cui è ricca. Anzi, l’ideale sarebbe fronteggiare ogni difficoltà quotidiana con lo stesso spirito con cui si affronta una partita di calcio».

Esiste, per esempio, un modo di sinistra di colpire la palla?

«Una volta che si organizza il proprio sistema di gioco, ci sono tante maniere di buttarla in porta. Io penso che una rovesciata possa corrispondere al momento topico in cui ti giochi tutto: se ti va bene rivoluzioni il senso di una partita, ma giocando spalle alla porta devi avere grande coordinazione, capire qual è il momento giusto e con molta determinazione colpire la palla».

Si dice che il gioco a zona sia espressione di un’ideologia comunitaria e socialista.

«Il senso della zona è sì quello di muoversi collettivamente, ma anche di dover assumere più ruoli contemporaneamente. Tutto questo ha senz’altro dei lati positivi, tuttavia comporta il rischio di penalizzare e sacrificare al gioco collettivo alcune caratteristiche individuali. Una sintesi perfetta è stata raggiunta dall’Olanda degli anni ’70, che coniugava esaltazione individuale e collettivizzazione».

Il calcio riesce, come la filosofia, ad interpretare evoluzioni o involuzioni sociali?

«Sicuramente accoglie le trasformazioni che la società propone. Oggi, per esempio, la fantasia viene penalizzata a tutti i livelli. Il mercato richiede una produttività estrema e di conseguenza non può permettersi il lusso della fantasia, che può esplicarsi in un grande numero 10, perché il fantasista deve concedersi delle pause in attesa di quei momenti in cui realizza i colpi eccezionali che gli altri non riescono a fare. Alla fantasia bisogna dar credito e tempo, altrimenti si può anche vincere, ma con un gioco arido e schematico. Ma nel calcio è stata trapiantata anche la flessibilità del mondo del lavoro. Nelle squadre di 40 elementi c’è chi potrebbe aspettare anche sei mesi prima di entrare in campo o addirittura non giocare mai. Non amo il forte senso di insicurezza che ne deriva, la sensazione di essere sempre in bilico, i doversi conquistare giorno per giorno un merito per far parte dei titolari, vivendo eventualmente delle disgrazie degli altri. Così la squadra perde il suo dàimon, il carattere, lo spirito, che si cementa giocando insieme. Mi infastidisce anche l’esaltazione eccessiva del gol: andrebbe vissuto come un naturale compimento della missione del gioco e festeggiato in maniera più sobria, e invece si assiste alla spettacolarizzazione del vincente. Andy Warhol in tal senso ha dato un contributo negativo, con la sua idea del quarto d’ora di celebrità che non si nega a nessuno: non è necessario, si può vivere benissimo anche senza. La trovo una distorsione dei nostri tempi, un’ansia di farsi notare e di primeggiare che ha prodotto gravi danni, perché l’eccezionalità si consegue con serietà, lavoro e impegno».

Non ritiene esagerato anche il modo in cui si racconta il calcio?

«C’è una responsabilità linguistica dei media. Gli aggettivi ormai si sprecano anche nella critica letteraria: avrò letto non so quante recensioni di libri fantastici, unici, inimitabili che erano in realtà delle boiate pazzesche. Ma le iperboli alla fine appiattiscono tutto, la risultante di tante esagerazioni è che si annullano a vicenda. Ormai l’eccesso sta devastando il nostro costume. Mi vengono in mente i programmi della De Filippi. Perché dovresti iscriverti a un’accademia d’arte drammatica, a un conservatorio, a una scuola di danza, quando se fai un provino vai in televisione il giorno dopo? Nessuno dei grandi talenti è nato così».

Intervista di Valerio Rosa

Zap Mangusta

Platone e la legge del pallone

Rizzoli, pp. 280