I primi calci ad Alessandria, l’arrivo a Milano, la precoce popolarità, i tanti successi (e le polemiche) con la maglia del Milan, l’esperienza agrodolce in Nazionale.

I PRIMI PASSI, I PRIMI CALCI

Gianni Rivera nasce il 18 agosto 1943 a Valle San Bartolomeo, dove dalla vicina Alessandria si sono rifugiati i suoi per sfuggire ai pesanti bombardamenti che in quei giorni stanno martoriando la zona. Ad Alessandria trascorre l’infanzia, nella casa di via Pastrengo al numero uno.

«Una casa da povera gente in una via di povera gente. Una via snobbata, senza il pericolo che vi passassero automobili: una vera manna. Perchè cominciavamo in cortile, con i primi palleggi; poi sforavamo nella via, nel primo pomeriggio o all’imbrunire, dopo i compiti provvisori che ci venivano da maestri provvisori in una scuola provvisoria. Sentivo dire, intorno a me, che l’Italia era sulla strada della ricostruzione. Io, che sulla strada c’ero già, avevo rari momenti di ottimismo».

In quell’Italia del dopoguerra, febbrilmente intenta a spazzare via le macerie del conflitto, Gianni cresce esile ma forte, perchè il carattere, forgiato tra le ristrettezze economiche, lo avvia a una precoce maturità. Il padre, Teresio, sgobba come meccanico e ammira le virtù del primogenito, in cui incoraggia la propria stessa passione del pallone, mentre la madre Edera lavora in casa e cresce i due figli (il secondo si chiama Mauro) congiungendo a fatica il pranzo con la cena.

La prima squadra è quella dell’oratorio Don Bosco. A tredici anni, la svolta, preannunciata da un piccolo litigio casalingo: il babbo ha preso appuntamento per un provino con l’Alessandria, allo stadio Moccagatta; la madre invece, per lo stesso giorno, ha già programmato il viaggio a Valle San Bartolomeo, per la festa del paese coi nonni. Alla fine è armistizio: la madre col fratellino Mauro (otto anni) andrà al paese in corriera; il padre e Gianni, in bicicletta, si recheranno al campo sportivo, prima di raggiungere gli altri al paese.

«Quando arrivammo al campo, altri ragazzi erano già nelle mani di Cornara, il preparatore della squadra giovanile dell’Alessandria. Guardai senza troppa paura i provini degli altri: non erano provini difficili, mi dissi, a meno che l’emozione mi tagliasse le gambe. Mio padre disse che quelle cose le sapevo fare tutte e benissimo. Lo sapevo. Ma sapevo anche, ed ero l’unico a saperlo, che stavo vivendo il mio piccolo dramma. Le scarpe nuove, come quelle di un borghese qualunque; i primi calzoni lunghi; un padre pieno di fiducia; i nonni che mi aspettavano al paese dove mia madre, alla prima occhiata, avrebbe capito il successo o no dell’impresa che aveva osteggiato. E se fosse andata male? C’era o non c’era una prova d’appello? Poi il signor Cornara mi chiamò. Aveva della simpatia per me, forse per quelle mie gambette lunghe e magre. C’era un tono nella sua voce che mi rimise addosso un po’ di coraggio. Provai, calciai qualche palla, piuttosto benino. Quando passammo agli stop volanti e ai passaggi di prima a un compagno, intorno a me si fece il crocchio dei curiosi. Buon segno. Ma Cornara? Lui, cosa ne pensava? Non lo diede a vedere; disse che, forse, avrei ricevuto una convocazione in settimana. Restammo così, mio padre e io, con l’impressione di aver fatto cilecca. Ci mettemmo a pedalare in silenzio, sotto il sole. Arrivammo a Valle in tempo per goderci la festa. Goderci? Si fa per dire. Mia madre voleva sapere com’era andata, mio padre diceva bene, io ero nero e insoddisfatto. Passai un pomeriggio un po’ triste, con la scarpa destra moscia e afflosciata come me. Avevo tredici anni, una speranza che traballava e una settimana di passione da affrontare in attesa che Cornara mi chiamasse…».

In realtà, andatosene dal campo, lo stesso Cornara aveva confidato a un dirigente: «Avete visto quel biondino? Farà strada, ve lo dico io…». Tre giorni dopo, una lettera dell’Alessandria annunciava che «Il signor Gianni Rivera» era «accettato, come giovane leva dell’Alessandria».

GIOCANDO SOTTO LA PIOGGIA

Il trasferimento dal Don Bosco (che ne ricava una ventina di paia di scarpe da calcio) è cosa fatta. Gianni entra nel mondo del calcio, anche se la scuola resta in cima ai suoi pensieri. Conquista il diploma e comincia a conquistare il pubblico. Nei ragazzi dell’Alessandria gioca il torneo dei «Federati» e spesso capita che l’appuntamento sia in anteprima ai «grandi»: ebbene, sparsasi la voce, alle 13,30 il pubblico è già folto, al Moccagatta, per ammirare il «biondino» dai piedi di velluto. Pressappoco quanto accadrà, qualche lustro più tardi, quando le esibizioni del «baby» Maradona manderanno in sollucchero la gente ben più delle prodezze della prima squadra cui fanno da contorno.

Un giorno i ragazzi sono in campo contro i granata del Torino, tra gli spettatori c’è il grande Silvio Piola, indimenticato centravanti campione del mondo. Un cronista locale della Rai gli chiede un parere sul «biondino»: «Quanti anni ha, diciotto?» chiede l’ex campione. «No, solo quattordici» gli viene risposto. «A quell’età» commenta Piola «le cose che sa fare questo ragazzo io non le sognavo nemmeno!». È il segno di una precocità eccezionale, che presto raggiunge la prima squadra.

«Fu un giorno apparentemente come gli altri. Ci allenavamo sotto lo sguardo vigile di Cornara in un campetto vicino a quello dell’Alessandria. Pioveva e l’allenamento era stato ridotto a pochi palleggi, giri di campo e infine a una partitella sei contro sei su un terreno di dimensioni minime. Vidi arrivare una macchina; ne riconobbi il guidatore: era Franco Pedroni, l’allenatore della prima squadra. Mi guardava. Io ce la mettevo tutta. Credo di aver fatto benino. Poi, vidi Pedroni confabulare con Cornara. E pioveva più forte. Per la pioggia, Cornara ci mandò a casa tutti in anticipo. Poi si rimise a confabulare con Pedroni. Si capiva che parlavano di me. E infatti. Era un giovedì, benedetto giovedì e benedetta pioggia. Al sabato appresi dal comunicato appeso alla bacheca della sede che ero tra i convocati per la partita di domenica, una partita di Serie A. Ovviamente, non giocai quella partita. Pedroni voleva che prima mi ambientassi con i miei nuovi compagni. Aveva ben capito le esigenze del mio fisico non ancora formato e piuttosto minuto, sicché non mi portò subito a compiere allenamenti più gravosi o più intensi. Mi tirò su a poco a poco. Mi mandò in montagna parecchie volte e mi fece fare del canottaggio per il torace. Mi curava come si può curare un figlio, mi teneva nel cotone, aveva per me dei progetti (o dei sogni) grandiosi. In poche parole: mi vedeva già al fianco di Schiaffino nel suo grande, indimenticabile Milan».

L’esordio arriva comunque prestissimo: è la penultima di campionato, si gioca Alessandria-Inter, il 2 giugno 1959, Gianni non ha ancora sedici anni e si vede affidare la maglia numero otto. Per i grigi giocano: Notarnicola, Bernardi, Giacomazzi, Sniderò, Pedroni (che è giocatore e allenatore), Pistorello, Filini, Rivera, Vonlanthen, Moriggi, Tacchi.

«Giocai male. Qualche tocco delizioso, come sempre, ma la paura da morire che avevo nelle gambe non mi consentiva di fare di più».

Questo il suo commento. Tutto diverso quello degli avversari, sulla maggioranza dei quali il suo tocco di palla produce un effetto dirompente. Pedroni si complimenta con il ragazzino e spiega a un cronista amico: «Siamo pronti per tentare con il Milan. Il ragazzo finirà al Milan, in Nazionale e poi chissà ancora dove…». La profezia fa in fretta a prender corpo.

«Provai per il Milan a campionato concluso. Fu Pedroni stesso a portarmi a Milano, da Gipo Piani. Il Milan giocava in quel giovedì una partitella d’allenamento all’Arena. Piani mi fece scendere in campo per quaranta minuti, dopo aver retrocesso Schiaffino in mediana per lasciare a me un posto di mezz’ala. Fu un incanto. Mi trovavo con Schiaffino a occhi chiusi. Lui dava la palla a me, io a lui, di prima, al volo, palloni radenti e precisi. Il primo a dirmi “muy bien” fu proprio Schiaffino, alla fine della mia partitella-prova. Viani, un po’ più secco, un po’ più sulle sue. Almeno con me. Con Pedroni disse che non mi avrebbe lasciato andar via per tutto l’oro del mondo. Il mio passaggio al Milan era cosa fatta. Gli accordi prevedevano però che restassi ancora un campionato nell’Alessandria per farmi, è il caso di dirlo, le ossa. Ero in comproprietà e l’anno dopo sarei passato definitivamente alla squadra rossonera».

La stagione 1959-60 è intensissima. Gianni gioca titolare in A tra le file dell’Alessandria (venticinque partite, sei gol), con la Nazionale Juniores impegnata nel Torneo Uefa, con quella Olimpica che prende parte ai Giochi di Roma. Segna a raffica, anche se non sempre riesce ad accontentare tutti e nasce pure qualche polemica quando l’Alessandria, con l’acqua della classifica alla gola, non concede il «golden boy» alle esigenze azzurre.

L’ITALIA SI INNAMORA

La cronaca diventa rapidamente storia, i fatti si susseguono, la via del successo è ormai tracciata. Qualche incomprensione iniziale, per un ruolo di ala destra che risulta indigesto, poi il filiforme artista comincia a convincere pubblico e critica delle sue doti. Il Milan arriva secondo e l’anno successivo è scudetto, l’anno di Dino Sani, il regista pelato che trotticchiando si trova sempre al posto giusto per effettuare il lancio giusto. L’anno di Altafini dirompente goleador e di Rivera genio incantatore. Il 13 maggio 1962, allo stadio Heysel, Gianni debutta a diciotto anni nella Nazionale maggiore.

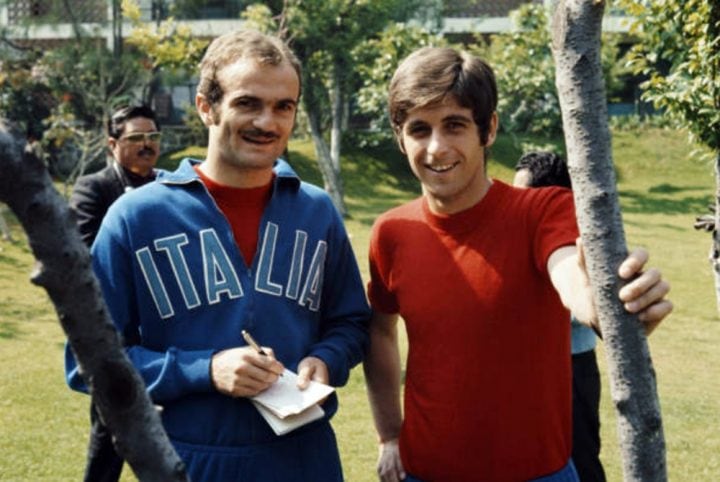

Giocano Mattrel, Losi, Radice, Salvadore, Maldini, Trapattoni, Ferrini, Rivera, Altafini, Sivori, Menichelli. Si vince 3-1, la strada verso il Mondiale in Cile è ormai aperta. Quel che succede laggiù è risaputo. Le polemiche anti-italiane per lo «scandalo» provocato da un paio di reportage di cronisti del Bel Paese sul Cile e le sue magagne; il debutto in bianco con la Germania occidentale di Sepp Herberger, perfettamente a conoscenza del «trucco» di Ferrini finta ala per proteggere Rivera; poi la rissa di Cile-Italia con la complicità dell’ineffabile arbitro Aston; infine, il mesto ritorno a casa dopo l’inutile 3-0 alla Svizzera.

Rivera partecipa solo al primo capitolo della disfatta, poi esce anche per le «congiure» tra giornalisti e commissari tecnici (Ferrari e Mazza). Quando si riprende, il bastone del comando azzurro è nelle mani di Edmondo Fabbri, che punta a costruire una Nazionale-spettacolo e ovviamente non può prescindere dal genio di Rivera, che sta diventando l’idolo di un’intera nazione.

È, il suo, forse il primo caso di asso del pallone capace di avvicinare il pubblico femminile al recinto rigorosamente maschilista del calcio. Gianni piace alle mamme, per la sua aria di bravo ragazzo e per il diploma in tasca: serietà e saggezza a braccetto con la precoce gloria; piace alle ragazze, perchè ha il «physique du róle» e il cuore non ancora ipotecato da una fidanzata fissa. Nel suo nome di campione in erba si pacificano i conflitti familiari attorno alla sfera di cuoio (le mogli a casa la domenica mentre i mariti sono a sgolarsi allo stadio), le grandi speranze di un’Italia nuovamente potenza mondiale sono riposte soprattutto nel genio di questo filiforme artista del calcio. L’avventura azzurra di Fabbri, per la verità, dopo un eccezionale fulgore di amichevoli, si infrangerà malinconicamente sugli scogli coreani, nel ’66 in Inghilterra. Ma questa è un’altra storia.

«FIGLIO» DI ROCCO

Nel frattempo, per Gianni è Milan, soprattutto Milan. Diventa l’uomo-squadra per antonomasia e avvia il sodalizio con Nereo Rocco, che diventerà col tempo inscindibile. Nel maggio 1963 a Wembley i rossoneri conquistano la Coppa dei Campioni battendo per 2-1 il Benfica e il diciannovenne «golden boy», il ragazzo d’oro del calcio italiano, fa per intero la sua parte. All’indomani, Rocco se ne va al Torino, per una parentesi non felicissima, prima di tornare all’ovile.

«Io ho avuto due padri: uno — ovviamente — come uomo (il mio vecchio Teresio, che mi tengo stretto e caro) e uno come calciatore. Parlo di Nereo Rocco: il tecnico al fianco del quale ho conosciuto alcuni dei miei momenti più belli. Lo conobbi durante le Olimpiadi del 1960, allorché io ero il più giovane convocato della Nazionale (avevo diciassette anni) e lui era, assieme a Gipo Viani, il responsabile della selezione. I nostri primi rapporti furono abbastanza freddi: o meglio, soprattutto da parte sua, caratterizzati da quell’indifferenza che costituzionalmente egli nutriva nei confronti dei “pivelli”. Rocco aveva un profondo senso dell’anagrafe e delle gerarchie: i “vecchi” delle sue squadre erano quasi dei suoi intoccabili pretoriani, degli autentici “vice”. I giovani, invece, dovevano mordere il freno, guardare ed imparare, in attesa del colpo di fortuna che li lanciasse in prima squadra. Verso di me non dimostrava particolari simpatie, ma — ovviamente — mi scrutava, mi studiava e mi seguiva con quella sua attenzione sorniona che gli consentiva di tenere in pugno ogni situazione. Quando venne richiamato al Milan da Luigi Carraro, a tal punto — seppur… in contumacia — era cresciuta la sua stima nei miei confronti che ebbe a chiedere: “Ma il Gianni è d’accordo che io ritorni?”. Ormai, anche per lui, ero diventato un “vecjo”: e, dunque, un uomo di cui fidarsi».

Quando Rocco torna al Milan nel 1967 per una nuova, strepitosa stagione di successi, Rjvera ha già un’intera vita calcistica alle spalle, nonostante non conti più di ventiquattro anni. In mezzo, c’è stato di tutto. Intanto, la personalità del polemista di razza è emersa prepotente, accanto a quella del campione. Il Commissario unico della Nazionale, Edmondo Fabbri, ha «snobbato» la grande Inter di Herrera, che vinceva col contropiede, in quello che passa alla storia come il classico «gioco all’italiana»: Picchi, libero neroazzurro, se ne è risentito sui giornali ed è stato proprio il Gianni nazionale a dargli sulla voce. Si va in campo — questa la sua filosofia — per imporre il proprio gioco e non per subire; si deve cercar sempre di giocar meglio degli avversari e non di impedire all’avversario di giocare. Qui, poi, c’è stata appunto la «Corea», da quel maledetto giorno d’estate del 1966 diventata sinonimo di naufragio senza scampo.

IL PALLONE D’ORO

Era il 19 luglio, si giocava all’Ayresome Park di Middlesbrough contro la Corea del Nord, ultima avversaria del girone, definita da Ferruccio Valcareggi, assistente di Fabbri, che l’aveva visionata, una compagine di «Ridolini».

«Dominammo per quasi tutto il primo tempo. Perani si mangiò, per sfortuna, occasioni incredibili, io colpii anche una traversa. Ma quasi allo scadere, al 42’, un maligno diagonale di Pak Doo Ik sorprese Albertosi. La ripresa fu letteralmente stregata. Giocammo a una porta sola, non riuscimmo a far gol. Uscimmo dal campo inebetiti. Nessuno ebbe il coraggio di pronunciare parole. Al ritorno in Italia ci attesero con i famosi pomodori».

Il Milan non ha più vinto, o quasi: si è fatto soffiare da una clamorosa rimonta dei cugini nerazzurri lo scudetto del ’65 e ha arpionato alfine la Coppa Italia. Arriva dunque Nereo Rocco e il binomio con Rivera, nel frattempo promosso capitano, è subito foriero di grandi conquiste. Arrivano scudetto e Coppa delle Coppe in quella prima stagione 1967-68, Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale l’anno dopo. L’alloro europeo giunge con un clamoroso 4-1 sull’Ajax che di lì a poco dominerà la scena come una delle più grandi squadre della storia. È il 28 maggio 1969, si gioca a Madrid:

«In pullman, mentre ci avvicinavamo allo stadio per la partita, la tensione era tale che nessuno parlava. Fu Rocco a rompere il silenzio dicendo: “Ciò fioi, andemo: e chi gà paura se meta a sédar” (e chi ha paura resti seduto). Dopodiché si sedette platealmente, riscuotendo un mare di risate. L’umore generale cambiò in un attimo. Andammo in campo e vincemmo la nostra seconda Coppa dei Campioni».

Una partita memorabile, l’orchestra rossonera mirabilmente diretta da un Rivera «monstre», i gol che fioccano su Cruijff e compagni, il trionfo. Quella e tante altre partite valgono a Rivera, a fine anno, il Pallone d’oro, prestigioso riconoscimento di «France Football» al miglior giocatore europeo. È il primo italiano «vero» a entrare nell’albo d’oro (l’altro era stato Omar Sivori, considerato italo-argentino).

«In un football troppo realista» recita grondando retorica la motivazione «assai sordido, perfino cattivo, un football da choc per i troppi dubbi di doping che lo avvolgono e per i premi in denaro che ne deformano la verità, il capitano del Milan è il solo a dare ancora un senso di poesia p questo sport. Come Oscar Wilde, egli ricerca il lato estetico più che il risultato». L’anno dopo, 1970, è tempo di Mondiali.

L’ONTA DEI SEI MINUTI

Nel 1968 l’Italia ha vinto il titolo europeo, con una partecipazione di Rivera piuttosto limitata (Gianni è stato escluso da entrambe le finali); in Messico la squadra di Valcareggi è attesa come una delle favorite. Ma Rivera non parte titolare. «Chissà che grande squadra ha l’Italia, se si permette il lusso di lasciare fuori il più tecnico giocatore d’Europa» scrive un giornale messicano. Gianni Rivera divide l’Italia della critica; se Palumbo e Ghirelli fanno del «Pallone d’Oro» il simbolo del possibile riscatto dalle ristrettezze del «catenaccio», Brera lo bolla come «abatino», irridendo alla sua pochezza muscolare, al suo limitato dinamismo.

Fiutando l’esclusione, il Gianni nazionale in Messico, durante la manifestazione, attacca per primo convocando un paio di cronisti e sparando a zero su Walter Mandelli, consigliere azzurro, reo di fargli la guerra in nome di un calcio tutto nerbo e potenza. Si sfiora la clamorosa cacciata per motivi disciplinari; Nereo Rocco si precipita in loco, convince il suo pupillo a disfare le valigie già pronte per l’addio («Se te parti, te rovini») e lo stesso presidente federale Franchi, giunto a sua volta in Messico, cuce lo strappo con le arti della diplomazia.

Nasce cosi la storica «staffetta» che porta l’Italia in finale: Mazzola nel primo tempo, a «lavorare ai fianchi» gli avversari, Rivera nella ripresa, a scatenare gli uomini-gol, più Boninsegna che l’attesissimo Riva, debilitato dall’altura. Si arriva alla finale col Brasile e dall’altra parte dell’oceano si spera che questa volta Rivera giochi dall’inizio, dopo aver risolto al 110’ l’interminabile e leggendaria sfida con la Germania Ovest (4-3). Valcareggi però non si dà per vinto: in campo per la sfida con lo stratosferico Brasile di Pelé (uno dei più forti di tutti i tempi) vanno gli stessi uomini. La beffa dei sei minuti più lunghi della storia del calcio è in agguato.

«Fu proprio Walter Mandelli, ottimo industriale ma assolutamente e incredibilmente digiuno di cose calcistiche, a farmi la guerra — in omaggio a convinzioni o a pressioni semplicemente assurde — ispirando dapprima la mia esclusione dalla formazione tipo e accettando poi l’ingiustificabile ripiego della cosiddetta staffetta tra me e Mazzola. In realtà, sono convinto che Mazzola e io eravamo, se non complementari, sicuramente in grado di operare l’uno al fianco dell’altro. Le cose precipitarono però alla vigilia della finalissima. Io, che ero convinto di disputare almeno la mia solita mezza partita, telefonando a casa a mia madre mi sentii dire stupito: “Guarda che Maurizio Barendson, alla televisione, ha già anticipato che per te non ci sarà posto”. Presi atto con la solita disciplina sia della sostanza che della forma e me ne andai in panchina ad assistere alla bella difesa dei miei compagni prima e al successivo crollo poi. Quando Valcareggi mi mandò in campo (al posto di Boninsegna), non mi resi neppure conto che mancassero sei minuti. Obbedii e basta. Uscii dal campo poco dopo, sulla sconfitta per 1-4, senza provare né malumori né rancori particolari: né con la voglia di discutere o fare polemica. Anche perché le polemiche e le discussioni, da quel giorno in poi, si sarebbero davvero sprecate».

Al ritorno in Italia, i vicecampioni del mondo sono accolti, anziché dagli applausi, dai pomodori. La contestazione della folla si condensa in un cartello: «Viva Rivera, Mandelli in galera». E il destino di un campione destinato a fare discutere. Sempre.

IL MILAN SONO IO

Chiuderà la sua carriera in azzurro quattro anni dopo, ai Mondiali tedeschi del 1974, escluso dal decisivo confronto con la Polonia dopo il modesto pareggio con l’Argentina. L’Italia perde 1-2, Gianni Rivera si ferma a sessanta presenze in azzurro, con quattordici gol.

«Appresi della mia esclusione poco prima dell’incontro. Rimasi sorpreso e deluso perché, dopo la mediocre partita precedente, sentivo di essere tornato in forma accettabile. E invece, come già era accaduto nel ’70 (e come, per merito di Bearzot, mai più sarebbe accaduto in seguito), ancora una volta la “ragion di stato” prevalse sul buon senso applicato al calcio. L’opinione pubblica — o chi per lei — voleva un capro espiatorio: e la Federazione — o chi per lei — gliene offrì addirittura due: Riva e Rivera».

La sua avventura agonistica, tuttavia, sarà ancora lunga e irta di spine. Nel 1973 ha vinto a Salonicco la Coppa delle Coppe e perso di li a pochi giorni uno scudetto in pratica già raggiunto (nella «beffa di Verona»). Le sue polemiche contro gli arbitri gli hanno procurato lunghe squalifiche, confermandolo tuttavia paladino della sincerità in un mondo spesso schiavo del conformismo e dell’ipocrisia.

E nella primavera del 1975, offeso dalla conclamata intenzione del presidente Buticchi di cederlo al collega Pianelli del Torino in cambio di Claudio Sala («Non sono mica un antiquario» ha risposto l’altro con delicatezza), ingaggia una furibonda battaglia per la conquista societaria del Milan. La «bandiera» ha dalla sua i tifosi, Buticchi alla fine uscirà di scena, sconfitto sul piano legale, assieme all’allenatore Giagnoni, che ha osato mettere in discussione l’utilità del «divino». Ha dato un provvisorio addio al calcio, rientra quando il Milan è «ripulito» e a guidarlo sono i suoi amici.

Ci sarà spazio per una Coppa Italia, per tante prodezze ancora, sia pure sostenute da una sempre più ridotta mobilità, e soprattutto per il tanto atteso decimo scudetto, quello della stella. Gianni Rivera lascia all’indomani della conquista, con all’attivo 501 partite in rossonero (un record) e 123 gol. Seguirà una frastagliata carriera di dirigente, che naufragherà però malinconicamente assieme al «Grande Affossatore» Farina. Con l’avvento di Silvio Berlusconi, la stella rossonera si spegne definitivamente.

Resta l’uomo, che sempre si è accompagnato al calciatore; restano cioè l’intelligenza e la competenza di un personaggio mai banale, cui il pubblico è rimasto legato sentimentalmente come a pochi altri assi del pallone. Così, quando nel giugno dell’87 si presenta candidato alla Camera dei deputati (nelle liste democristiane), raccoglie un vero e proprio plebiscito, con oltre trentaseimila preferenze. Nel 1992 viene confermato con un nuovo torrente di consensi, segno dell’apprezzamento per la sua attività.

Frattanto si è sposato (nell’87, con Laura Marconi), ha mantenuto intatto il suo impegno sociale (leggendario il sodalizio con Padre Eligio, animatore di comunità solidaristiche) e anche quello nel mondo del calcio, con incarichi nel Settore tecnico della Federcalcio. Ricorrenti anche le sue «sciabolate» dialettiche che fanno riflettere il nostro mondo dello sport.

Gianni Rivera, il Golden Boy, eternamente ragazzo nell’immaginario collettivo. Forse perché è stato un campione in clamoroso anticipo sui tempi, un calciatore con la pretesa di usare la testa non solo per i relativi colpi in azione di gioco. Forse perché è stato soprattutto un campione e basta. E di quelli autentici, si sa, il ricordo non sbiadisce.