Un panno verde, degli omini di plastica e un’intera vita racchiusa in pochi centimetri. Questa è la storia del Subbuteo, del calcio in miniatura che ha unito generazioni, creato amicizie e insegnato a sognare.

- Testo di Fiore Massimo

Capitolo 1: Un laboratorio di vita

Il Subbuteo nato negli anni Quaranta, non è solo un gioco da tavolo che simula il calcio, è un piccolo mondo dove i bambini, ragazzi e adulti imparano a crescere insieme, come un ponte generazionale. Tra una partita e l’altra, si scoprono regole da rispettare, turni da attendere e vittorie da gestire senza esagerare, piccoli esercizi di pazienza e fair play che diventano lezioni di vita.

Giocare significa anche capire l’altro, anticiparne le mosse, rispettare le sue scelte e imparare a provare empatia, riconoscendo le emozioni dei compagni e degli avversari. Ogni partita diventa così un’occasione per creare legami, tornei, incontri tra amici, sessioni di gioco nei pomeriggi liberi trasformano il Subbuteo in un punto di ritrovo, un luogo in cui si impara a comunicare, condividere materiali e spazi, negoziare strategie e gioire insieme.

La dimensione ludica rende tutto più naturale, imparare a collaborare, a rispettare le regole e a sostenere gli altri diventa un gioco nel gioco, un divertimento che costruisce amicizie e fiducia reciproca. Ma il Subbuteo è anche strategia, muovere i giocatori sul campo richiede pianificazione, capacità di risolvere problemi, intuire scenari futuri. Ogni mossa è un calcolo vettoriale inconscio, “tocco qui per colpire la”, un po come il biliardo, richiede precisione e concentrazione.

Allo stesso tempo, insegna a gestire frustrazione e delusioni, a mantenere autocontrollo e resilienza, mentre si sperimenta la bellezza della competizione sana. Giocando, i ragazzi imparano a confrontarsi, a collaborare e a prestare attenzione agli altri, sviluppando quelle competenze sociali ed emotive che serviranno in ogni aspetto della vita.

In fondo, il Subbuteo è un laboratorio a cielo aperto, dove ogni partita è un’opportunità per crescere insieme, costruire relazioni e imparare a vivere con gli altri. Tra una palla che rotola e un giocatore che cade, i ragazzi non sviluppano solo abilità nel gioco, ma anche amicizia, empatia, rispetto e collaborazione, valori che restano ben oltre il campo verde e che li accompagnano nella quotidianità.

Capitolo 2: Le origini del sogno verde

C’era una volta, molto prima dei computer e delle console, un mondo fatto di cartone, plastica e immaginazione. Un mondo in cui il calcio non si giocava solo nei cortili o nei campi sterrati, ma anche sui tavoli di cucina, tra tazze di tè, camerette e dita curiose.

Tutto era cominciato negli anni ’20, quando in Inghilterra un certo William Lane Keeling inventò un gioco chiamato New Footy. Era un calcio in miniatura, semplice e geniale, pedine piatte in cartone, un campo di stoffa, spesso una coperta militare, e una pallina leggera. Bastava un soffio o un colpetto per far vivere la magia del pallone. Quel piccolo gioco aprì la strada a un sogno che, anni dopo, avrebbe preso forma in modo diverso.

Dopo la guerra, nel 1947, un giovane ornitologo inglese, Peter Adolph, decise di migliorare quell’idea. In un piccolo villino del Kent inventò un nuovo gioco e lo chiamò Subbuteo, dal nome latino del suo amato falco lodolaio, Falco Subbuteo, simbolo di libertà, grazia e precisione. Le prime confezioni erano rudimentali, omini di cartone infilati in mezzelune di piombo, una pallina di celluloide e, al posto del campo, un gesso per tracciare le linee su una coperta della “Royal Army”, da stirare con cura. Ma dentro quelle scatole c’era già tutto, la tensione, la poesia, la magia.

Negli anni ’50 e ’60 gli omini divennero tridimensionali, in plastica, dipinti a mano, vivi. Il Subbuteo Table Soccer conquistò l’Inghilterra e poi attraversò la Manica. Quando arrivò in Italia, grazie a Edilio Parodi di Genova, negli anni ’70, fu come un vecchio amico tornato da lontano.

Capitolo 3: L’età d’oro

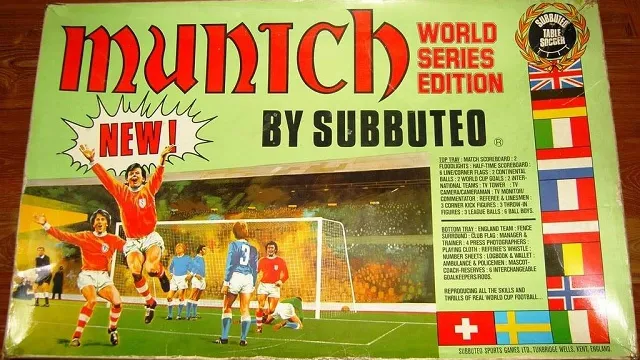

Erano gli anni dei Mondiali d’Inghilterra ’66, del Messico ’70 e soprattutto della Germania ’74, quando la casa madre realizzò una mega scatola dedicata al torneo, il sogno proibito di ogni bambino, oggi considerato il Santo Graal dei collezionisti. Dentro c’era tutto, tribune, arbitri, porte, panchine, fotografi e un profumo che sapeva di felicità.

E poi c’erano i negozi di giocattoli, luoghi magici, profumati di celluloide e carta stampata. In un angolo o dietro il bancone si ergevano muri verdi di scatole Subbuteo, torri di cartone che parevano campi infiniti in attesa di essere stesi. Il negoziante, paziente e rassegnato, sapeva che avrebbe passato molto tempo a mostrare una squadra dopo l’altra, Brasile, Juventus, Liverpool, Germania Est, magari anche una misteriosa squadra belga dai colori mai visti.

Noi bambini trattenevamo il fiato, gli occhi pieni di luce. E alla fine, un po’ per la vergogna di avergli fatto perdere troppo tempo, sceglievamo quasi sempre l’ultima scatola che ci mostrava. Così nascevano collezioni improbabili e meravigliose, nazionali, club inglesi, italiani, olandesi, tedeschi, francesi e belgi. Un mosaico di colori e storie, tutto dentro una piccola scatola verde.

Poi arrivava la corsa a casa, il battito del cuore, la voglia di far scivolare quella nuova squadra sul campo. Era come se il mondo intero potesse stare dentro una miniatura da tre centimetri.

Capitolo 4: Un universo in miniatura

Il Subbuteo non era solo un gioco, era un piccolo universo. Bastava un dito per cambiare il destino di una partita. Ogni tocco era una promessa, ogni gol un respiro trattenuto. Era una scuola di pazienza e di precisione, una palestra per la mente e per le mani. Lì si imparava la delicatezza, il controllo, la misura. Ogni tiro era un esercizio d’amore, un modo per dare forma alla calma. Insegnava la motricità fine, la concentrazione, il rispetto per il gesto e per l’avversario.

E poi c’era la pittura, la parte più intima e poetica. Le squadre si potevano comprare, certo, ma il vero incanto stava nel modificarle, nel crearle. Con pennelli sottili e smalti che profumavano d’infanzia si dipingevano divise inventate, stemmi, numeri. Era come dare vita a piccoli uomini, un gesto lento, affettuoso, quasi paterno. Ogni squadra era irripetibile, e dentro ogni miniatura c’era un pezzetto di noi.

Le miniature stesse avevano un’anima e una storia, dalle prime HW (Heavyweight), robuste e imperfette ma dal fascino unico, alle più snelle e precise LW (Lightweight) degli anni ’80, pensate per una scorrevolezza perfetta sul campo. C’erano giocatori che amavano la stabilità e l’anima artigianale delle HW, altri che giuravano fedeltà alla leggerezza delle LW. Due scuole, due epoche, due modi diversi di vivere lo stesso amore.

Accanto al Subbuteo, nelle vetrine dei negozi, comparve anche il “Giocagoal” dell’Atlantic, più massiccio, più “italiano”, e costava appena mille lire. Le sue squadre avevano un fascino semplice e popolare. Per molti fu il primo amore, e oggi quelle scatole sono piccoli tesori da collezione, simboli di un’epoca in cui anche la plastica sapeva raccontare storie.

Capitolo 5: I campioni e la comunità

Negli anni ’70 e ’80 il Subbuteo raggiunse il suo splendore. Nacquero club, tornei, amicizie, rivalità. L’Italia divenne una delle patrie più appassionate, con grandi campioni come Andrea Piccaluga, Renzo Frignani, Stefano Beverini e tanti altri. Ma la verità era che ogni bambino con un campo in casa era, a modo suo, un campione. Perché non si trattava solo di vincere, ma di immaginare.

Poi arrivarono i videogiochi, e il Subbuteo scivolò lentamente nei ricordi. Molti lo riposero in soffitta, chiuso in una scatola insieme a un pezzo della propria infanzia. Ma i veri amori non muoiono mai. E così, nei primi anni del nuovo secolo, nacque il movimento Old Subbuteo, riportando in vita il gioco nella sua forma più autentica, con le basi originali, i vecchi cataloghi, i campi vissuti, ma soprattutto con lo spirito di comunità che non era mai morto.

Oggi, nei club e nei tornei, nelle chat online e nei raduni, il Subbuteo continua a unire le persone. A Brindisi come a Verona, a Genova come a Ferrara, l’amicizia rinasce ogni volta che un dito sfiora la base di una miniatura. È una lingua comune, fatta di silenzi, sorrisi e piccoli gesti. Un gioco che attraversa generazioni e distanze, un ponte di panno verde tra passato e presente.

E così, oggi come allora, basta un tavolo, un campo e un po’ di silenzio per sentire di nuovo quel respiro. Basta un colpo ben assestato, il rumore secco della miniatura che scivola, e tutto torna, l’infanzia, gli amici, le risate, i pomeriggi lenti e pieni di sogni.

Capitolo 6: Metafora della vita

Il Subbuteo non è mai stato un gioco del passato. È una metafora della vita, equilibrio, misura, passione. Insegnava che la forza serviva, ma non bastava; che la grazia poteva essere più potente della velocità; che anche un piccolo gesto, “un girello” se fatto con amore, poteva far nascere un’emozione. E ogni volta che appoggi il dito su una miniatura, senti di toccare qualcosa che va oltre il tempo.

Il Subbuteo respirava ancora. Respirava come me, come te, come tutti quelli che non avevano mai smesso di credere che, in fondo, la felicità potesse ancora stare dentro una piccola scatola verde.

Capitolo 7: La mia storia verde – L’inizio

Questa è invece la mia “verde” storia personale, fatta di ricordi e tanta nostalgia. Una storia dedicata al Subbuteo, nata dal desiderio di rendere omaggio al più bel gioco del mondo. Un gioco che, nel mio caso, ha permesso il passaggio di testimone tra due generazioni, da quella dei padri a quella dei figli.

Nella strada dove abitavo, tutti avevano il Subbuteo, ante litteram della PlayStation e dei giochi elettronici. Le prime avvisaglie erano un “Commodore Vic 20”, un “64” o, per i più fortunati, uno “ZX Spectrum”. Dopo le interminabili partite a pallone giocate in strada o ai giardinetti, si passava al campo di cotone.

Ogni cameretta si trasformava in un autentico stadio, con conseguente transumanza di ragazzini da una casa all’altra. Interi pomeriggi in cui eravamo latitanti, nessuno riusciva a trovarci, nemmeno le nostre madri, che tuttavia erano serene perché, bene o male, sapevano che eravamo da qualche parte nei dintorni, attorno a un panno verde.

Partite infinite, campionati del mondo, omini rotti e riaggiustati con il mastice, palline perse e disperazione. Ci siamo divertiti tanto, ma non era un divertimento fine a se stesso, siamo cresciuti tra immaginazione e rispetto del prossimo. Poi, con il tempo, ognuno prese la sua strada. C’era chi vendeva i vari pezzi, i campi, le porte e quant’altro; io e mio fratello, invece, acquistavamo tutto ciò che potevamo permetterci, come se già sapessimo che un giorno avremmo ricominciato.

Capitolo 8: La folgorazione

La mia “verde” storia inizia nel 1978, nella cantina di un amico, che abitava nel palazzo di fronte al mio, e nel quale non capivo perché tanti ragazzini entrassero e uscissero in continuazione dal seminterrato. Scorgevo solo, dalla finestrella della cantina, una strana luce che si rifletteva su uno splendido campo da calcio miniaturizzato.

Un giorno, accompagnato da un altro amico, riuscii a entrare in quel luogo tanto misterioso e rimasi folgorato, fu amore a prima vista, un amore eterno che non mi lasciò più, che non mi diede mai delusioni, anzi, fu la via sicura dove rifugiarsi per sottrarsi alle sgridate di mamma e papà, ai brutti voti e alle piccole delusioni della vita.

Un panno verde mi aveva rapito il cuore, un verde unico, nessun’altra tonalità emanava tanta forza e calore come quel verde smeraldo, con righe bianche così perfette da sembrare quasi irreali. Quando vidi quel campo rimasi senza parole, guardavo in assoluto silenzio i due amici più grandi di me che stavano giocando, poi “Giovanni” pronunciò le fatidiche parole, “Vuoi provare?”. Io non aspettavo altro, mi mise in mano una squadra blu, credo una “ref. 2”, e da quel momento cambiò tutto, la mia infanzia e la mia adolescenza.

Il Subbuteo, volevo solo quello, una droga, una buona dipendenza che continua tutt’oggi. Oggi quel campo lo possiede mio fratello. Il verde non è più quello sgargiante di un tempo, ma emana ancora tanta forza e voglia di tornare bambini, basta accarezzarlo per rinnovare i ricordi di momenti felici.

Capitolo 9: Il Giocagoal e il Guerin Sportivo

A dire il vero, non ho iniziato subito con il gioco di Peter Adolph, ma con il “Giocagoal” della Atlantic, costava di meno! Ritornano alla memoria le trasferte a casa degli amici con sottobraccio il mezzo campo di cartone, le pedine del Torino e la porta di plastica in mano. Il campo, però, un giorno fece una triste fine, rimase fuori durante un brutto temporale. Era necessario averne uno di panno, come quello che avevo visto in quella cantina.

A distanza di molti anni, il ricordo e l’affetto per questo gioco sono ancora inalterati, al punto che l’ho cercato disperatamente su eBay. Rivedere quelle confezioni e toccare con mano quei figurini di plastica mi ha quasi commosso, provavo la stessa gioia di quel giorno in cui andai al negozio con mia mamma per comperare l’Inter e il Torino del mitico “Giocagoal”.

Ricordo ancora che, quel giorno in cui rimasi folgorato dal Subbuteo, i ragazzini più grandi, al termine delle partite, si sedettero sui gradini del palazzo a sfogliare uno strano giornale, del quale cercavo di capire di che cosa si trattasse, aveva le foto dei calciatori a colori, i tabellini, il film delle coppe europee… era, ed è, la mia Bibbia, il Guerin Sportivo.

Il giorno dopo corsi in edicola ad acquistarlo, e divenne il mio rito di ogni mercoledì. Lo leggo tutt’ora, ininterrottamente, dall’ottobre 1978. È stato compagno di scuola, di vacanza, d’università; era sempre in macchina, anche quando andavo a trovare la fidanzata. Dove c’ero io, c’era anche il Guerin, un indissolubile connubio con il Subbuteo. Da buon collezionista, ne conservo tutte le copie.

Divoravo con avidità tutte le notizie relative ai tornei “Guerin Subbuteo”, invidiavo i partecipanti, alcuni dei quali, successivamente, avrei conosciuto personalmente e in particolare Frignani, più volte campione d’Italia. Divoravo qualsiasi tipo di rivista per carpire formazioni e colori delle maglie; periodicamente, quando i risparmi lo consentivano, scendevo in città per fare incetta di giornali sportivi stranieri, France Football, Onze, L’Équipe, Don Balón, Shot, A Bola e Kickers, che conservo tutt’ora come reliquie.

Tenevo contatti, tramite la “Palestra dei Lettori” del Guerin Sportivo, con tifosi stranieri, in particolare con la Romania e il Belgio, i quali mi inviavano pagine o ritagli di giornali con formazioni e fotografie.

Capitolo 10: Le prime squadre

Nel Natale di quello stesso anno, con circa 6.000 lire, corsi alla “Masport” di via Fracastoro e comperai la mia prima squadra HW di Subbuteo, una “ref. 320”, la Nord Irlanda. Ma non avendo ancora il catalogo, non capivo se quelle parole stampate sulla scatola, “Mannschaft” ed “Elftal”, fossero il nome reale della compagine o significassero semplicemente “squadra” in tedesco e olandese. Dovetti aspettare ancora un anno per avere un catalogo e capire che quella squadra era, in effetti, l’Irlanda del Nord.

Nel frattempo arrivò anche un Charlton Athletic HW “ref. 218” (base bianca e inner rosso), la prima squadra di mio fratello, che con un colpo di pennello verde sulle calze divenne l’Ungheria.

La notte di Natale di quell’anno andammo a cenare e a giocare a tombola a casa di uno zio, anche lui con due figli poco più grandi di noi, completamente disinteressati al calcio. Io mi ero portato la mia nuova squadra e la contemplavo, prendevo gli omini, li tiravo fuori e li rimettevo nella scatola. A un certo punto uno dei miei cugini mi disse, “Ma giochi ancora con i soldatini? Non pensi alle femmine?”. In quel momento l’ho odiato, e tra me pensavo, “Ma tu come cazzo fai a vivere senza calcio e senza Subbuteo?”. Costui è diventato prete, un giusto castigo.

A quell’epoca consideravo un essere inferiore chi non apprezzava questo meraviglioso gioco, ed ero convinto che chi non avesse giocato a Subbuteo almeno una volta nella vita non sarebbe mai andato in paradiso.

Capitolo 11: Il campo fatto in casa

Ecco, ora avevamo le nostre prime due squadre, ci mancava il campo e il resto dell’occorrente per iniziare a giocare. Grazie a mia mamma risolvemmo il problema del campo e della pallina. A quel tempo mio papà aveva appena acquistato la casa e non c’erano molti soldi a disposizione. Il campo lo ricavammo da un pezzo di stoffa verde scuro acquistato agli scampoli; successivamente sarebbe diventato un copriletto, e con il gesso che ci procuravamo a scuola tracciavamo le righe. Per la pallina ci arrangiammo utilizzando una finta perla di una vecchia collana andata in pezzi. Per le porte utilizzavamo ancora quelle del “Giocagoal”.

Ormai eravamo saliti sul verde treno e non potevamo più scendere, il passo per possedere il vero Subbuteo era breve. Non ricordo come, ma dopo pochi mesi avevamo tutto l’occorrente, un panno in nylon, due porte World Cup e una pallina FF arancione.

Nel frattempo avevamo acquistato altre squadre, tra cui la mitica Spagna HW “ref. 48” (base rossa e inner blu) di mio fratello e la sua eterna rivale, la mia Italia Zombi.

Capitolo 12: Mexico 79 e le leggende del quartiere

In breve tempo organizzammo il nostro primo mondiale, “Mexico 79”, sì, settantanove, non è un errore. Tutto è ancora documentato su vecchie agende e ordinatissimi quadernoni, nemmeno quelli di scuola erano così puliti, corredati di tabelle, risultati, formazioni e numeri. Ogni anno si disputava una nuova edizione in un paese diverso.

Negli anni successivi la nostra collezione si ingrandì, arrivammo a possedere la bellezza di ottantadue squadre, tra HW, LW, Zombi e Walker. Tutti nella mia via possedevano il Subbuteo, così, oltre ai nostri mondiali casalinghi, si disputavano miriadi di partite a casa dell’uno o dell’altro.

Si sentivano storie fantastiche su squadre mirabolanti, imbattute per secoli, o miniature che segnavano otto reti a partita, alcune addirittura in rovesciata. C’erano ragazzini che giocavano a Subbuteo sotto la pioggia per emulare i campi pesanti di periferia, giocatori spezzati alle caviglie che di notte si riaggiustavano da soli… cose da pazzi.

Ma la più leggendaria di tutte le storie era sentir parlare di una squadra in particolare, il “Cile”. Solo a sentir pronunciare il suo nome ci faceva rabbrividire il sangue. Era la squadra di un nostro vicino, e di suo fratello. Tutti udivano le eroiche gesta del loro Cile nei campionati casalinghi, ma nessuno l’aveva mai vista, nessuno l’aveva mai affrontata. Anzi, nessuno ci teneva ad affrontarla, per evitare brutte figure o traumi alle proprie miniature.

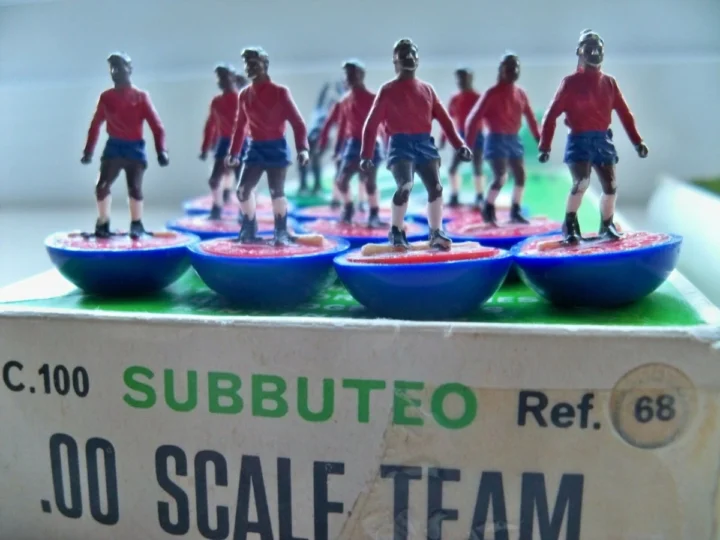

Poi, un giorno, vennero a giocare da noi portarono il mitico Cile. Chissà a cosa avevamo pensato, io e mio fratello, prima di affrontare una squadra di cui si era tanto sentito parlare nella via, nelle case, nei garages e nelle cantine. Uno degli amici aprì la scatola e dispose le sue miniature sul campo. Io le osservavo con attenzione per capire che cosa avesse di tanto speciale quella squadra, una HW “ref. 68”, assomigliava così tanto alla Spagna di mio fratello, se non fosse per le calzette bianche e gli omini di colore. Forse era forte uguale? Credo che il Cile perse entrambe le partite, sia contro la Spagna sia contro la mia Italia… “E che cazzo era sto Cile?”.

Capitolo 13: Gli anni del liceo e l’amicizia con Jodo

Negli anni delle scuole superiori, ogni tanto andavo a studiare a casa di alcuni compagni, ma non raggiungevamo mai la stanza con i libri, ci fermavamo in garage, provate a immaginare il perché… alla sera tornavo a casa con i compiti ancora da fare. Nello zaino c’era sempre un Perù e una DDR al bisogno.

Ma l’amore per il Subbuteo non si fermò a questi innocenti episodi. Non ricordo bene in che anno delle superiori, forse in terza, con un mio amico abruzzese vicino di casa, avemmo la brillante idea di prenderci un giorno di riposo. Aspettammo che i genitori andassero al lavoro e ci rintanammo nel salotto di casa sua per una memorabile mattinata subbuteistica.

Anche il pomeriggio, però, fu memorabile, quel giorno dovevo essere interrogato in matematica e feci finta di dimenticarmelo. Arrivato a casa alla solita ora, per non destare sospetti, mio padre mi accolse con un grande sorriso e mi chiese come era andata a scuola. Io risposi “bene”. “Sai, il professore di tecnologia ti manda i suoi saluti di pronta guarigione, visto che oggi non sei andato a scuola”. Azz… avevo trascurato un piccolo particolare, il mio professore era collega di mio padre al sindacato, e nello stesso pomeriggio si erano incontrati.

Poi, a poco a poco, mutarono gli interessi, gli amici, il Verona e la fidanzata; tutto andò nel dimenticatoio. Il Subbuteo e i suoi accessori furono messi in uno scatolone e ficcati in un soppalco di legno, dove restarono per molti anni. Mi sposai, e il materiale rimase a casa di mio fratello, dove è tutt’ora conservato accuratamente.

In questo contesto, nel 1980, conobbi un ragazzino, paffutello, che tutti chiamavano “Jodo”. Colui che sarebbe diventato il mio più grande amico di tutta la vita, e che ancora oggi è uno dei più grandi viaggiatori del Subbuteo, ogni torneo in giro per l’Italia è suo. Con lui abbiamo giocato a Subbuteo per anni, interminabilmente, fino a diventare vecchi senza accorgercene. Ma di una cosa ci siamo accorti, la nostra illimitata amicizia, ancora oggi più salda che mai, forse più di un fratello.

Capitolo 14: La rinascita – Il passaggio generazionale

Con gli anni la vita andò avanti, la scuola, il lavoro, ahimè il matrimonio. Il Subbuteo finì in uno scatolone, ma rimase sempre nel cuore. Poi nacquero i miei figli, e con loro si riaccese la fiamma. Era come se qualcuno, dopo anni, avesse soffiato via la polvere da un vecchio campo, e quel verde avesse ricominciato a respirare.

Mio figlio, fin da piccolo, passava interi pomeriggi a giocare sul tappeto; quando gli omini si rompevano, li aggiustava con il pongo e continuava a farli segnare. In quei gesti c’era tutto, la tenacia dell’artigiano, la fantasia del bambino, la fede del sognatore. Ogni omino spezzato che tornava in campo era una piccola resurrezione, un atto d’amore verso il gioco e verso la vita.

Crescendo iniziò a dipingere, a costruire, a sognare. Le sue mani, ancora piccole, avevano la delicatezza di chi sa che sta toccando qualcosa di più grande di un giocattolo. Ogni pennello era una bacchetta magica, ogni colore una parola che raccontava la sua storia. Guardandolo capii che il Subbuteo non era solo un’eredità di plastica e colori, ma un modo di tramandare l’immaginazione, di allenare il cuore alla pazienza, alla bellezza, alla cura.

Capitolo 15: I primi passi di un piccolo campione

Fin da quando aveva cinque il piccolo passava interi pomeriggi a giocare con gli omini sul tappeto del salotto; omini che segnavano le loro reti in porte costruite con i mattoncini Lego e con una pallina di spugna. Intanto la passione per il gioco prendeva sempre più consistenza. Verso i sei anni (mi sembra ancora di vederlo nel garage) organizzava parate militari con le poche squadre che allora avevamo. Tutti in fila! Sfilavano ordinatamente gli omini al suo cospetto, su un campo di nylon anni ’80.

Contemporaneamente iniziò ad andare alla scuola calcio, e da allora il campo del Subbuteo divenne il luogo dove si disputavano le sue prime paleo-partite e dove riviveva gli incontri disputati con i compagni di squadra. Naturalmente vinceva sempre la sua squadra e segnava sempre lui.

Pian piano, con diligente sapienza e qualche scappellotto, iniziai a insegnargli le vere regole, quelle da catalogo, prima senza mosse difensive e senza fuorigioco, poi gradualmente inserendo ogni volta una nuova regola.

Verso gli otto o nove anni cominciammo a organizzare i nostri primi e preistorici campionati casalinghi, partite in cui io potevo al massimo pareggiare, perché lui doveva vincere; la vittoria contro papà era un imperativo categorico, “O vittoria o non si gioca più!”. Ovviamente lo facevo vincere di proposito, fingevo di arrabbiarmi, l’importante era che lui non si accorgesse degli strani autogol e dei rigori concessi a suo favore troppo bonariamente.

Ma la cosa che più lo faceva arrabbiare era quando, dopo una mia casuale e tanto rara rete, esultavo, allora esplodeva su tutte le furie e la partita terminava per tafferugli. Così il figliolo passò qualche mese a giocare da solo; nel frattempo integrava le regole e migliorava i suoi tocchi, e anche lui, nella genetica del buon subbuteista, scriveva i risultati delle partite su una vecchia agenda, creando campionati e coppe dalle formule più strambe, dove inspiegabilmente vinceva sempre l’Inghilterra.

Capitolo 16: Le prime squadre e l’Aspal

Per il Natale 2004 regalai a mio figlio le sue prime due squadre, un Vicenza e una Sampdoria LW ahimè, monobase. Al suo ottavo compleanno ricevette in dono una squadra a palata biancazzurra e gridò di gioia, “Aspal! Mi hanno regalato una Aspal!”. In realtà era un Deportivo La Coruña, ma per lui sarebbe rimasta per sempre la Spal.

In quel momento vidi nei suoi occhi la stessa luce che un tempo aveva acceso i miei, era come se il mio bambino di ieri e quello di oggi si fossero stretti la mano sullo stesso campo di gioco, sotto lo stesso cielo. Non dimenticherò mai quel sorriso, il sorriso di chi ha appena scoperto un mondo nuovo e allo stesso tempo lo riconosce come casa.

Un pò più grande cominciò a dipingere miniature, prima pasticciando, poi creando piccoli capolavori. La sua mano diventò sempre più ferma, più sicura, come se ogni pennellata gli svelasse un segreto antico che solo i cuori pazienti sanno ascoltare. Io lo osservavo in silenzio, e mi sembrava di vedere un pittore rinascimentale chino sul suo sogno, intento a dare vita a minuscoli guerrieri di plastica che respiravano emozione.

Ogni volta che finiva una squadra la posava sul campo con la delicatezza di chi deposita una speranza. Le guardava prendere posto in formazione e sorrideva, come un piccolo demiurgo che aveva appena creato il suo mondo. Quel tavolo non era più solo un gioco, era il suo laboratorio, la sua officina di sogni, il luogo dove le dita parlavano la lingua dell’anima.

Nel 2012 fu invitato al “Model Game” di Bologna come artista, accanto ai migliori miniaturisti italiani. Ricordo ancora l’orgoglio che provai nel vederlo esporre il suo “Sassuolo 2010”, una squadra che pareva dipinta col respiro, così precisa, così viva da sembrare in attesa del fischio d’inizio. In quel momento capii che il Subbuteo non gli aveva solo insegnato a giocare, ma a credere nella bellezza delle cose fatte con cura, lentezza e amore.

Capitolo 17: Il Subbuteo a scuola e i viaggi

Nel frattempo avevo portato il Subbuteo nella scuola dove insegnavo, volevo mostrare ai ragazzi che esisteva ancora un gioco fatto di mani e cuore, di silenzi e sguardi, di rispetto reciproco e piccole meraviglie. Quando il panno verde veniva steso sui banchi, la classe cambiava respiro, il rumore delle penne, lasciava spazio al fruscio delle miniature che scorrevano leggere, come ricordi d’infanzia che tornavano a chiedere attenzione.

In quei momenti non ero più solo un insegnante, ero un messaggero di un tempo in cui giocare significava stare insieme. Volevo mostrare ai ragazzi che esisteva un’alternativa ai giochi elettronici e alla solitudine digitale, la condivisione, il dialogo, l’intesa e il fair play.

Il nostro viaggio continuò tra tornei, amici, risate e chilometri in camper. Ogni tappa era una nuova storia, ogni sosta un piccolo stadio. A volte giocavamo sotto il sole, a volte in stanze fredde e poco accoglienti, a volte in veri monumenti storici, ma il verde del campo non smetteva mai di brillare. Era come se quel panno, da solo, riuscisse a tenere unita la nostra famiglia meglio di qualsiasi fotografia.

Organizzammo anche un torneo benefico, “Le Capitali d’Europa”. La passione per questo gioco mi portò a scrivere un libro sulle maglie del calcio e del rugby di tutto il mondo, “Arcobaleno in Miniatura“. Fu come viaggiare attraverso i colori del tempo, scoprendo che dietro ogni divisa c’era un’emozione, una storia, una vita.

Quel lavoro mi condusse persino in Vaticano, dove ebbi l’onore di giocare una partita di Subbuteo in territorio pontificio, per celebrare il decimo anniversario della “Clericus Cup”. Quella vera! Sullo sfondo, il Cupolone di San Pietro. Ricordo il silenzio sacro di quel luogo, interrotto solo dal tocco leggero di una miniatura che scivolava sul panno verde come una preghiera. E pensai che, forse, Dio stesso ama il Subbuteo. Perché è un gioco che insegna la misura, la pazienza, l’equilibrio. Chiede poco, un dito, un campo, un sogno, e restituisce tutto.

Capitolo 18: Il dono del Subbuteo

Quel panno verde, dopo tanti anni, continuava a profumare d’infanzia, d’amore e di sogni. E ancora oggi, ogni volta che lo sfioro con la mano, sento tornare il bambino che ero, quello che guardava il mondo attraverso un campo di smeraldo da una finestrella di una cantina. Un bambino che, senza saperlo, aveva appena dato il primo colpo d’amore della sua vita.

Grazie a questo gioco trovai, “momentaneamente”, l’intesa tra genitore e figli, un’intesa che il Subbuteo seppe creare come un filo invisibile teso tra i nostri cuori, un filo verde come il panno che ci univa. Questo gioco, ci fece conoscere tante persone, ci portò a stringere amicizie in molte parti d’Italia e della Svizzera, e ci consentì di visitare nuovi luoghi e territori.

Da camperisti creammo una meravigliosa sinergia tra turismo e Subbuteo, un viaggio dentro il gioco e un gioco dentro il viaggio. Ogni campo montato in campeggio era una piccola isola di felicità, un prato portatile dove la fantasia metteva radici e la passione trovava casa.

Il Subbuteo insegnò loro a crescere giocando, a rapportarsi con gli adulti nel rispetto non solo delle regole del campo, ma anche di ogni avversario. Quel piccolo mondo in miniatura era una palestra del cuore, sviluppava la rapidità di pensiero, la precisione del gesto, la delicatezza della motricità fine. E, come un laboratorio di sogni, ci permetteva di dipingere e personalizzare le nostre squadre, dando forma a ciò che eravamo, a ciò che avremmo voluto essere.

Con il Subbuteo potemmo dare sfogo anche alla nostra vena artistica, realizzando squadre per la nostra collezione e per gli amici subbuteisti. Ogni pennellata era un gesto d’amore, ogni base colorata un frammento di noi.

Non smetterò mai di ringraziare il mitico Peter Adolph per la geniale creazione di questo gioco. Con questa breve narrazione ho voluto raccontare la storia della nostra “famiglia basculante” e del gioco più bello del mondo, quello che, parafrasando Dante, è “colui che tutto move”.

Capitolo 19: La collezione – Due epoche, un solo amore

La mia collezione si divideva in due grandi epoche, come due stagioni della stessa vita. La prima, quella della giovinezza, contava un’ottantina di squadre, HW, LW, Walker e Zombie. Un piccolo esercito colorato che, col tempo, restò a custodire i ricordi a casa di mio fratello. La seconda, invece, fu quella della rinascita, quando il Subbuteo tornò a bussare alla mia porta grazie a mio figlio. Due ere unite da un solo filo verde, lo stesso che attraversava la mia infanzia e ora intrecciava la sua.

Avevamo di tutto, nazionali, club inglesi, italiani, squadre inventate con un tocco di fantasia e qualche pennellata maldestra. Erano tempi in cui la creatività non aveva limiti e l’immaginazione si mischiava agli smalti e all’odore acre della tempera.

Ricordo ancora la mia prima squadra, una HW “ref. 320” Irlanda del Nord, arrivata nel cuore degli anni ’70. L’avevo ammirata, amata e poi… dissacrata. Con un colpo di pennello deciso la trasformai in una sgraziata Argentina, dipinta con lo smalto per esterni trovato tra i barattoli di papà. Imbrattai persino il bordo della base con un bianco che, col tempo, ingiallì, e i pantaloncini li colorai con il nero tempera Carioca. Rimase così per anni, fino a quando mio fratello, preso da una vena artistica, decise di ridarle vita. Con gli acrilici riportò alla luce la vecchia “ref. 320”, che tornò a parlare gaelico come ai suoi giorni migliori.

Capitolo 20: Le trasformazioni creative

La seconda squadra fu un Charlton Athletic HW “ref. 218”, trasformata in Ungheria con una pennellata di verde sui calzettoni, lo stesso verde con cui papà aveva dipinto il cancello di casa. C’erano anche i giocatori di colore, unti con quella vernice marrone corrosiva che usavamo per la ringhiera del palazzo, un atto ingenuo e poetico, figlio di un tempo in cui ogni errore era solo un’altra forma d’amore.

Poi arrivò la Spagna HW “ref. 48”, l’invincibile squadra di mio fratello. Tra le sue fila c’era il mitico “Isidoro San José”, mediocre mediano del Mundial ’78 ma per noi leggenda assoluta. Avevamo applicato numeri trasferibili sotto la base, senza lucido, senza tecnica, ma con una fede incrollabile. Eppure, in campo, quelle miniature correvano come treni. Anzi, come i trenini Lima, la nostra seconda passione. Dividemmo la vita tra binari e panni verdi, ma alla fine il Subbuteo prese il sopravvento. E giocavamo sempre, perché sul campo anche le sconfitte sapevano di felicità.

Poi arrivarono altre glorie, la Germania Ovest “ref. 156”, l’Olanda di quel magico arancione “ref. 13”, e la mia amata Italia “Zombie”, un po’ instabile, basculante, con il pesetto scollato dalla base tanto da sembrare un rattle, ma amata come non mai.

E poi ci fu il mio dirimpettaio, che un giorno, “diventato grande”, decise di disfarsi del suo tesoro verde. Per pochi soldi comprammo tutto, campo, porte, palline e tre squadre, Austria, Belgio e Inghilterra. Quest’ultima, una Walker, la trasformammo in Grecia con gli stessi smalti dell’Argentina. Fu uno scempio, ma anche una dichiarazione d’amore. E quando mio fratello restaurò quelle miniature d’Albione, sembrò quasi di vederle rinascere, più fiere e più belle di prima.

Capitolo 21: L’arte con gli stuzzicadenti

Intanto cominciammo a conoscere i barattolini di Humbrol, piccole reliquie colorate. Non avevamo pennelli, i nostri capolavori li realizzavamo con gli stuzzicadenti. Ogni tratto era un azzardo, ogni macchia un gesto di tenerezza.

Nel febbraio del 1980, al compleanno di mio fratello, arrivò un Liverpool LW regalato da un suo compagno di classe. Una squadra magnifica che, con un tocco di bianco sui calzoni e d’azzurro sulle calze, divenne Cecoslovacchia. Il regalo, però, fu causa di una lite furiosa, io volevo trasformarla, lui no. Alla fine intervenne la madre del suo compagno di classe, che, per portare pace, ci regalò una seconda squadra, una splendida Svezia HW “ref. 162”. Mai lite fu tanto conveniente.

Da lì arrivarono nuove formazioni, ognuna con una storia, un odore, un sorriso, una Lazio “ref. 52” che fungeva da Cipro, un Brasile “ref. 50”, un Napoli HW che diventò un’improbabile Finlandia e una El Salvador “ref. 155”, trasformata in Israele con una fascia bianca sul petto. Cose che solo l’adolescenza poteva perdonare.

La “ref. 146” divenne Irlanda, la “ref. 145” Norvegia, mentre lo Zaire rimase fiero di sé, intatto e incompreso. E poi c’era lei, la “ref. 165” Santos “Verde”, i cui pantaloncini colorammo con lo smalto da unghie di mamma, giallo bordato di rosso, un gesto criminale per ogni collezionista, ma per noi era solo amore che non sapeva contenersi.

Grazie al cielo, il Northampton “ref. 61”, squadra di grande valore, rimase intatto. Fece le veci del povero Venezuela, eterno fanalino di coda dei nostri campionati. Forse proprio questo lo salvò da qualche altro esperimento disastroso.

Capitolo 22: Epilogo – Sentinelle del tempo

Ogni squadra aveva un’anima, una voce, un ricordo. Le guardavo allineate e mi sembrava di rivedere la mia infanzia, piccole sentinelle di un tempo felice, immobili ma vive. Ogni colore raccontava un pomeriggio, ogni graffio un sorriso, ogni pennellata un pezzo di cuore.

E in quelle miniature, così fragili e leggere, riconoscevo la nostra storia, la mia, quella di mio fratello e quella di mio figlio, il mio erede verde che, non fu, il mio compagno di viaggio, il mio piccolo grande capolavoro.

Perché il Subbuteo, in fondo, non ci ha solo insegnato a giocare, ci ha insegnato a vivere.

- Testo di Fiore Massimo