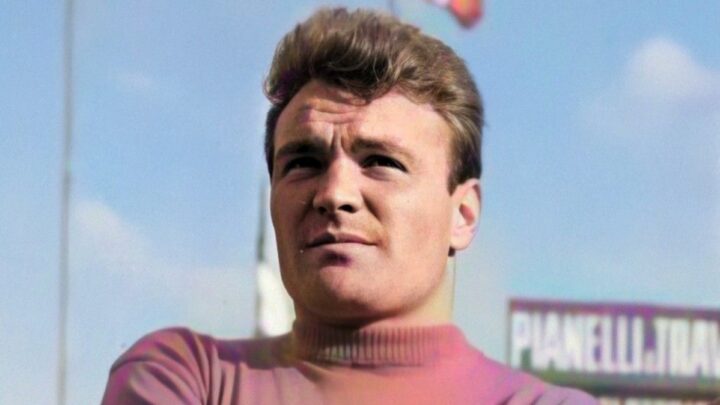

Nella primavera del 1976 José Altafini, al suo ultimo anno alla Juventus, rilasciò questa lunga intervista che riassumeva tutta la sua splendida avventura agonistica. Dall’infanzia a Piracicaba all’esordio con Pelé fino allo sbarco in Italia.

- Prima Parte: da Piracicaba al tetto del Mondo

- Seconda Parte: Gli anni del Milan

- Terza Parte: da Napoli a Torino

- Quarta Parte: Lo scudetto più bello è sempre l’ultimo

Prima Parte: da Piracicaba al tetto del Mondo

Trentasette anni, per un uomo normale sono niente o quasi. Per un calciatore, invece, sono la vecchiaia; il momento di andare in pensione; quello di fare dei bilanci. O di scrivere la storia della propria vita. Badate: non le proprie memorie, ma la storia della propria vita: da quando è cominciata a oggi. Nella speranza, beninteso, di potere continuare domani e dopo.

Dunque sono nato… Quando non lo ricordo, ma mia madre ha sempre detto che erano le nove e mezzo di sera del 24 luglio 1938: e io, a quello che dice Mamma Maria ho sempre creduto. Mamma Maria è originaria di Lendinara in provincia di Rovigo come mio nonno Luigi. Mio padre Giaoacchino, invece, è nato a Caldomezzo.

Ma parliamo di me: come ho passato l’infanzia? Come tutti i bambini brasiliani poveri: studiando il mattino e lavorando — quanti lavori ho fatto pur se a metà — il pomeriggio. Ho parlato prima di povertà: per tirare avanti, mamma e papà dovevano lavorare dalla mattina alla sera: la mamma in casa a tirare su noi piccoli e papà nelle piantagioni di canna da zucchero che crescono attorno a Piracicaba.

E adesso vi voglio parlare di dove sono nato. Piracicaba è un paesone (o meglio una cittadina) nello stato di San Paolo: da quelle parti, ci sono due cose che accomunano tutti quanti i bambini: la passione per il calcio e il cibo. Che è sempre o quasi quello: una bella scodella di «feijaos e arroz» ovvero riso e fagioli.

Quando ero bambino, la mamma aveva adottato per me un soprannome un po’ strano: mi chiamava «Quica», come il tamburello che serve, a Rio, ad accompagnare i samba durante il carnevale. Perché «Quica»? Forse perché ero duro come è dura la pelle del tamburo o forse perché volevo sfondare ad ogni costo come sognano tutti i poveri in ogni parte del mondo.

Sì, volevo sfondare e sapete perché? Perché non mi andava di continuare a mangiare riso e fagioli; perché non mi andava di continuare a fare i conti con il soldino da risparmiare. E speravo di sfondare quando studiavo; quando facevo il garzone da barbiere; quando scaricavo camion di saggina; quando lucidavo mobili. E perché volevo sfondare? Perché non mi volevo trovare, vecchio, a lavorare ancora nelle piantagioni di canna da zucchero, i «canaviais».

Con tutta la rabbia che avevo in corpo, quindi, appena potevo prendevo a calci una palla quasi sempre fatta di stracci: e lo facevo a piedi nudi perché di scarpe, ognuno di noi, ne aveva un solo paio che serviva quando mettevamo il vestito buono la domenica.

Dove giocavamo? Dappertutto: anche perché lo spazio non era certo un problema: attorno a Piracicaba c’erano prati e campi che la nostra fantasia trasformava in altrettanti Maracanà.

La mia prima squadra fu il Club Atletico Piracicabano, serie B, del quale entrai a far parte che ero un bambino o poco più. In quella squadra eravamo dilettanti per cui quando — era il ’55 — Idillio Gianotti, un commerciante di Piracicaba, mi propose di andare a San Paolo a provare per il Palmeiras, non lo feci nemmeno finire di parlare: gli dissi sì ed il giorno dopo partimmo.

Il provino fu tutt’altro che entusiasmante: forse perché Gianotti aveva parlato tanto bene di me, chi mi vide quel giorno rimase un po’ deluso. Ma anch’io avevo le mie buone ragioni: mi avevano schierato mezz’ala che non era il mio ruolo. L’affare, ad ogni modo, andò in porto e, come primo ingaggio, ebbi due vestiti, uno grigio e uno blu, e due camicie bianche: forse le prime della mia vita. Alla mia squadra andarono 75.000 lire.

Allenatore della squadra ragazzi del Palmeiras era Alfredo Gonzales il quale, dopo avermi visto giocare un paio di volte, mi prese da parte e mi disse: «Ragazzo, tu non sei una mezz’ala; tu sei un centravanti. Il tuo mestiere non è giocare per gli altri ma fare gol. Impara e diventerai grande».

Io seguii a puntino i suoi consigli e, nel giro di un anno, passai dalla squadra ragazzi alla serie A. Nel Palmeiras ero il terzo centravanti: ero chiuso, quindi. Solo che io non ci stavo, tanto è vero che trasformavo ogni occasione che mi si presentava come l’ultima che avevo a disposizione. E mi avventavo come una furia su tutti i palloni. Come feci a Catanduva, durante la mia prima partita, quando, messo in campo col Palmeiras sotto di 4 gol, in 20 minuti segnai due reti e colpii due pali!

Quello che feci in quella partita mi procurò la promozione in prima squadra per cui a 20 anni mi trovai titolare del Palmeiras e della nazionale Paulista. Ed a vent’anni diventai anche… Mazola. A chiamarmi così per la prima volta fu Claudio Cardoso, allenatore del Palmeiras quando mi volle con sè.

Perché Mazola? Perché somigliavo al grande Valentino Mazzola e perché in Brasile si usa dare un soprannome a tutti i giocatori. E fu appunto come Mazola che arrivai, con la selecao in Italia. Era il ’58 e noi ci preparavamo ai mondiali che si dovevano giocare in Svezia. Allenatore era Vicente Feola e di quella squadra, ricordo, facevano parte i due Santos, Gilmar e Pelè. Che era poco più che un ragazzino.

In nazionale, esordii contro il Portogallo: il Brasile vinceva 1-0 quando Feola mi mandò in campo a sostituire Pagao. Poco dopo segnai il secondo gol per la mia squadra e diedi a Del Vecchio il pallone del 3-0.

Prima della Svezia, giocai due partite in Italia contro Fiorentina e Milan: identico risultato: 4-0 per noi. Nel Milan ricordo che giocava Ghezzi e ricordo anche che mi raccontò in seguito che non sapeva darsi pace per un gol che gli segnai «em bycicleta». La mia partita contro i rossoneri segnò una svolta importantissima nella mia vita: il presidente Rizzoli, infatti, il giorno successivo mi acquistò per 242 milioni.

In Svezia giocai poco: solo due partite e due gol. Ma d’altro canto, centravanti titolare era il grande Vavà e come potevo io, un «Mazola» qualunque, sperare di togliergli il posto?

Rientrati in patria campioni del mondo, trovammo Rio come se ci fosse il carnevale: tutti ci trattavano da trionfatori e tutti ballavano samba. La sera dopo andai a Piracicaba dove mio zio Marchesoni mi comunicò che il Milan mi aveva comperato. Fissata la data di partenza attorno al ferragosto, mi restavano da fare ancora parecchie cose prima di partire, tra le quali sposare la mia ragazza, Eliana D’Addio: il matrimonio fu celebrato nella cattedrale di Praça da Sé.

Dopo un breve viaggio di nozze, via in aereo con destinazione Milano dove trovai ad attendermi il ragionier Carlo Montanari, allora general manager del Milan, che non mi ha più perdonato di averlo costretto a restare in città in uno dei più caldi agosti degli ultimi trent’anni. Era il 18 agosto 1958: cominciava la mia avventura italiana.

Seconda Parte: Gli anni del Milan

Dunque arrivai al Milan nell’agosto del ’58: avevo venti anni, tanta voglia di sfondare ma anche, debbo confessarlo, un bel po’ di paura.

E sapete perché? Perché sapevo di trovarvi il signor Viani: un orco o poco meno, mi avevano detto quelli che lo avevano conosciuto; un orco che da me si aspettava moltissimo e che, quindi, era ansioso di incontrarmi.

Allora il signor Viani era il vero padrone: al Milan non si faceva nulla senza prima chiederglielo. E le sue parole erano vangelo! In questo campo, Viani è stato assolutamente inimitabile: tutta la squadra dipendeva da lui ed era lui che faceva il bello ed il brutto tempo.

Quando arrivai al ritiro precampionato, ero completamente spaesato, ma credo che mi si possa capire: il trasferimento in Italia, il matrimonio, il viaggio, il cambio di abitudini, tutto conferiva a fare di me una specie di disadattato.

La prima partita che disputai, con la mia nuova maglia, fu un’amichevole a Monza. Che disastro fu! La gente mi fischiò, ma d’altro canto penso di aver diritto a qualche attenuante. Io, in Brasile, ero abituato a giocare in un determinato modo perché là si giocava così: in Brasile quando uno prendeva la palla cercava di risolvere il problema da solo; in Italia, invece, era tutto diverso; c’erano degli schemi da rispettare; c’era un certo gioco da fare. Ed io, a tutto questo, non ero abituato né tecnicamente né psicologicamente.

Alla fine della partita, Viani mi prese da parte e cercò di farmi capire che in Italia bisognava agire in un modo diverso e che, anche se ero campione del mondo, non è che quelli vicino a me fossero, pellegrini o quasi. Quello di Viani fu senza dubbio un rimprovero giusto; un rimprovero che mi fece bene tanto è vero che la volta dopo, a Lugano, segnai quattro gol. La lezione l’avevo imparata subito e poi mi ero accorto che, con Liedholm e Schiaffino a fianco, strafare non aveva senso: bastava aspettare la loro imbeccata per fare gol.

Ed in quel campionato, debbo dirlo, «Liddas» e «Pepe», di imbeccate me ne diedero a non finire tanto è vero che, in 32 partite, segnai 28 gol! Che Milan era quello! Oltre a me, Schiaffino e Liedholm; c’erano Radice e Grillo; Buffon e Salvadore e Maldini e Galli! In tutto un campionato, la squadra non perse un incontro!

Ma se il Milan non perse, quell’anno, nemmeno una partita, io ne persi due. Per malinconia; per quella maledetta «saudade» che a noi brasiliani, prima o poi, ci prende. Era, la mia, una «saudade» di Piracicaba; di casa mia e di mia moglie; del mio mondo, insomma. Lo so benissimo che un professionista serio non dovrebbe soffrire di questi mali: io però, ero un professionista di vent’anni sbattuto lontano migliaia di chilometri dai suoi affetti ed anche se al Milan avevo trovato amici più che colleghi, pure, non ce la facevo e soffrivo. E soffrendo non riuscivo a dare, in campo, quello che avrei voluto.

Ma c’è di più: per dimenticare la nostalgia; per affogare la «saudade», cercavo di distrarmi nel modo sbagliato, uscendo per night. E fu qui che una sera Viani, informato non ho mai saputo da chi, mi scovò. Io lo scorsi appena entrato e per cercare di sfuggirgli mi buttai a pesce dietro un divano. Ma inutilmente: lui vide la mia mossa, e si fece un’idea sbagliata sul mio conto; pensò che io fossi un coniglio nella vita privata così come lui pensava lo fossi in campo.

L’incontro che ebbi il giorno dopo con Viani me lo ricorda ancora: lui mi diede del «coniglio»; mi disse che non avevo il coraggio delle mie azioni e che, così come tiravo indietro la gamba in campo, lo stesso facevo nella vita privata. Ma che coniglio e coniglio! Io ero malato! Malato di dentro dove nessuno può vederti; dove non c’è medico che ti possa fare la radiografia. Come Dio volle, ad ogni modo, guarii, anche perché dal Brasile arrivò mio zio Marchesoni ed io bagnai la mia prima stagione italiana con lo scudetto.

Con Viani non è che io ci sia mai andato molto d’accordo: ma d’altra parte, tra il suo carattere e il mio le distanze erano incolmabili. E poi, sembra impossibile, tutte le volte che io parlavo, lui non mi capiva. Come quando, l’anno dopo il mio arrivo, ad Alessandria, mi trovai di fronte Rivera per la prima volta e, alla fine della partita, dissi a Viani: «Mi metta accanto quel ragazzino e vedrà i gol che faccio».

A questo punto bisogna dire due cose: nel Milan, con me, giocavano Liedholm e Schiaffino, due signori giocatori, ma quel ragazzino magro con i capelli tagliati a spazzola e gli occhi impauriti era sin da allora migliore di tutti e due messi assieme. Viani non mi diede ragione ma si informò su Rivera che, infatti, nel ’60 arrivò al Milan.

Nel frattempo io diventai… oriundo, nel senso che si scoprì, in un vecchio baule che mio padre e mia madre conservavano a Piracicaba, il passaporto di mio nonno Luigi. E diventando oriundo divenni anche nazionale e giocai contro Israele a Tel Aviv assieme a Mora, Lojacono, Sivori e Corso. In Israele feci due gol e quando tornai a Milano misi la maglia azzurra assieme a quella gialloverde del Brasile: per me, quelle due maglie, valgono uguale e di più di qualunque altra!

Arrivato alla Nazionale contro Israele, continuai ad indossare la maglia azzurra per altre cinque volte e feci parte anche della spedizione ai mondiali del Cile.

Ero reduce da un altro scudetto e speravo proprio di fare bella figura: sapevo che il calcio italiano si attendeva molto da me. Appena arrivai in Cile, andai a trovare Pelè e gli diedi appuntamento per la finale che, secondo me, poteva essere soltanto Italia-Brasile. Ma una cosa sono le speranze ed un’altra tutta diversa è la realtà fu quanto di più amaro ci potesse essere: facemmo 0-0 con la Germania e perdemmo con il Cile. E così tornammo a casa bastonati. Bisognava cambiare tutto e la prima decisione fu di precludere, alla gente come me, l’azzurro. Io, quindi, mi trovai impossibilitato ad essere ancora italiano e con la certezza di non poter mai più giocare nemmeno come brasiliano! Mica male in verità!

Al Milan, nel frattempo, era arrivato Rivera che mi aveva dato ragione in pieno tanto è vero che il campionato ’61-’62 lo rivincemmo noi dopo due anni di Juve: quella di Boniperti, Charles e Sivori.

Rientrato dal Cile, come allenatore trovai Rocco: Viani era ancora general manager e tra lui e il «paron» le liti erano all’ordine del giorno. E volete sapere a causa di chi? Ma di Altafini perbacco! Per Viani, infatti, io ero quel coniglio e quel vigliacco che lui aveva sempre predicato mentre per Rocco ero un grande giocatore. E siccome Viani e Rocco erano veneti, quando litigavano lo facevano nel loro dialetto a base di parole come «zocador», «monade» e così via.

Avendo vinto il campionato, il Milan aveva acquisito il diritto di fare la Coppa dei Campioni: il 22 maggio 1963, alla finale di Wembley ci trovammo contro il Benfica di Eusebio. La partita, per noi, cominciò che peggio non si sarebbe potuto: in campo c’erano solo i portoghesi che infatti andavano al riposo in vantaggio di un gol. Nell’intervallo, Rocco mi aggredì e in veneto come fa sempre quando è arrabbiato mi urlò: «Ciò Iòse g’ha razon Gipo: ti sè un coniglio».

La sgridata di Rocco fece effetto: nella ripresa mi sentii trasformato e segnai due gol: il Milan divenne campione d’Europa e Rocco mi abbracciò dicendo: «Ciò, Iòse, ti sè un gran zocadòr».

Purtroppo, quella di Londra fu l’ultima partita di Rocco al Milan: il «paron» aveva accettato le offerte del Torino e se ne andava: al suo posto arrivava Carniglia e a quello di Rizzoli, Felice Riva.

Per me invece arrivò… l’inferno. Andammo a giocare la Coppa Intercontinentale in Brasile contro il Santos e rimediammo botte e gol: tutti tornammo a casa letteralmente pestati con la sola eccezione rappresentata dal sottoscritto. E questo diede l’opportunità a Viani per accusarmi ancora una volta di vigliaccheria.

La prima reazione fu di andarmene ma restai: il Milan però finì a pezzi e la cosa fece ancora più impressione perché il suo posto lo prese l’Inter di H.H.

Come Dio volle, ad ogni modo, il campionato finì e quando arrivò il momento di firmare il contratto per il ’64, il presidente continuò a rimandare giorno dopo giorno di incontrarsi con me. E siccome io, se non ho il contratto non mi alleno perché non voglio rischiare, ecco che rispuntò Viani con il solito discorso del coniglio. Io, a queste parole, avevo ormai fatto l’abitudine per cui non gli davo peso: non sopportai però l’affermazione di Riva che mi diede del ricattatore perché non avevo voluto accettare un contratto a rendimento: chi mi avrebbe, infatti, valutato? Il 15 settembre 1964, quindi presi la nave e tornai in Brasile deciso a smettere di giocare piuttosto di tornare al Milan.

In verità, speravo di riprendere là a giocare tanto più che pensavo di poter contare sull’amicizia di Pelè. Andai da lui perché mi raccomandasse al Santos e lui, a parole mi diede le più ampie garanzie. In pratica, però, mi tirò alle gambe dicendo a tutti che non ero più un giocatore ma solo un piantagrane.

Nel frattempo, però, il Milan aveva perso la sua lucentezza ed io, che oltre tutto non ero allenato, non potevo fare miracoli: arrivato a Milano il 31 gennaio 1965, il 7 febbraio rientrai in squadra. Ma il Milan perse. E tornò a perdere la domenica dopo e dopo ancora: in poche parole, la squadra si sfasciò di colpo e la responsabilità di tutto la buttarono su di me. Dietro di noi, quando io arrivai, c’era l’Inter a sette punti: alla fine del campionato, saranno i nerazzurri i campioni d’Italia.

Viani — che forse non aspettava altro — mi fece pagare la sua… sconfitta di alcuni mesi prima e me la fece pagare con gli interessi. Appena fu sicuro della vittoria dei nerazzurri, me presente urlò a Riva: «Ha visto presidente il suo Altafini? Glielo dicevo io: quello non è un giocatore, è un coniglio!». E fu questa immagine che mi restò scolpita nel cervello; fu quest’offesa che rifiuto perché non merito che mi fece giurare davanti a Dio e davanti agli uomini che nel Milan non ci sarei rimasto. Nemmeno dipinto.

Terza Parte: da Napoli a Torino

Lasciato il Milan per… incompatibilità di carattere, passai al Napoli di Fiore. Dicono che il presidente partenopeo abbia dato al suo collega milanese 270 milioni per svincolare il mio cartellino: queste però sono cose che a me non interessano, a me, oggi come allora, interessa giocare, scendere in campo, segnare dei gol.

Dopo anni che il Napoli aveva, nella migliore delle ipotesi, vegetato, i suoi dirigenti volevano che «vivesse»: e per questo si erano dati da fare per allestire una squadra molto forte. Assieme a me comprarono anche uno dei più grandi giocatori mai esistiti: quel Sivori che, dopo esser stato uno dei punti di forza della Juve, giungeva carico di fama (e di pettegolezzi) all’ombra del Vesuvio.

Sui rapporti — e sulle liti — tra me e Omar si sono scritti romanzi: niente di vero però. Non è vero che tra brasiliani e argentini non corra buon sangue; non è vero che gli argentini considerino i brasiliani dei sottosviluppati. O per lo meno non lo è mai stato per me, tanto è vero che mi sono sempre trovato benissimo con gli argentini: oltre a Sivori, infatti, sono stato a fianco di Grillo, di Vernazza e sempre con ottimi risultati.

Quando fui ceduto al Napoli e quando seppi che avrei trovato Sivori, feci l’impossibile per fare con lui il viaggio da Milano a Napoli. Fu un viaggio lunghissimo nel corso del quale gli dissi: «Omar, con la tua classe e i miei gol possiamo fare quello che vogliamo. E se facciamo buona figura, oltre a guadagnare un mucchio di soldi, possiamo vivere in una delle città più belle ed affettuose del mondo». El cabezon — Omar l’ho sempre chiamato così — mi disse che era d’accordo e infatti all’inizio tutto andò al meglio.

Su questo, però, voglio tornarci dopo: adesso voglio dire quello che provai quando arrivai a Napoli. Era l’estate del ’58, avevo 26 anni e tanta amarezza dentro per cui quando mi trovai in una città dove la gente mi osannava, mi sentii di nuovo a casa mia. Mi pareva di essere a Rio quando tornai in Brasile campione del mondo.

Ed anche se Pesaola ci faceva lavorare come dei forzati ero felice come una pasqua tanto più che il raccordo tra me e Sivori era perfetto ed in campo filavamo in perfetto amore. Il primo anno, grazie ai suoi suggerimenti, segnai 14 gol in 34 partite: il Napoli finì terzo a cinque punti dalla grande Inter di Herrera. L’anno successivo andò addirittura meglio: il Napoli finì secondo e io segnai 16 gol in 27 partite diventando una specie di re di Napoli.

Purtroppo però a Sivori, che era un ipersensibile, non andava giù che tutti parlassero solo di me perché facevo i gol e non di lui che li suggeriva: rinacquero quindi gli screzi che già mi avevano addolorato a Milano e diminuirono di conseguenza i gol.

La gente cominciò a parlare di incompatibilità tra me e Sivori, di liti che finivano a sberle ma non è vero: diciamo che Omar non se la sentiva più di farmi da gregario e che io, senza i suoi suggerimenti, non riuscivo più a trovare con la necessaria frequenza la via della rete. Malgrado tutto, ad ogni molo, di tanto in tanto riuscivo ancora ad inventare reti da manuale, da «esagerato» come diciamo in Brasile.

Una, la ricordo ancora, la segnai al Bologna in una partita che i rossoblù dovevano vincere ad ogni costo. Mancavano pochi minuti alla fine quando feci gol: la gente rimase come ammutolita e poi si alzò ad applaudirmi per la bellezza di tre minuti: una cosa da non credere! Io piansi in mezzo al campo come un bambino perché come un bambino mi trovai pieno di gioia.

Ma i momenti di grande gioia erano sempre meno: sentivo che attorno a me aumentava la gente che non aveva più fiducia nelle mie possibilità tanto è vero che, alla vigilia del campionato 71-72, l’ingegner Ferlaino mi propose un contratto a rendimento: per tanto che fai, tanto ti paghiamo. A fine stagione sei libero di andare dove ti pare. Il Napoli voleva fare l’affare ma la stessa cosa la volevo anch’io: ed alla fine mi trovai libero di scegliere la società dove andare con un mucchio di gente che mi voleva.

Scaduto il contratto con il Napoli, mi trovai… disoccupato. Ma senza problemi in quanto sapevo che un posto lo avrei comunque trovato. Mentre ero ancora in azzurro, infatti, Herrera, che allora allenava la Roma, mi invitò a casa sua. Era l’aprile del 72 e il «Mago», molto gentilmente, mi disse che, se avessi voluto, il centravanti della Roma, l’anno successivo, sarei stato io.

«Di lei — aggiunse — farò un nuovo Di Stefano». Quando uscii dall’abitazione di Herrera era tutto praticamente fatto. Qualche giorno più tardi parlai con Anzalone col quale discussi il mio contratto: l’accordo fu trovato sulla base di 50 milioni più un milione a gol. Tutto a posto, quindi, niente da ridire senonché…

Senonché io, alla Roma, avrei dovuto andarci tanti anni prima; prima ancora che al Milan. Allora giocavo nel Palmeiras e su di me erano puntati gli occhi della società giallorossa che, anzi, mandò un suo osservatore a seguire Vasco De Gama-Palmeiras. Alla fine del tempo, eravamo in vantaggio per 2-0. Nell’intervallo, però ci fu detto chiaro e tondo che, se non avessimo perso, non saremmo usciti vivi dal campo. Io non sono mai stato un coniglio ma nemmeno un kamikaze: io, alla vita, ci tenevo e ci tengo per cui, ogni volta che il pallone mi arrivava tra i piedi, mi buttavo a terra, mi contorcevo, gridavo come un ossesso. O come un epilettico: e fu proprio a causa di questa «epilessia» che la Roma, nel ’58, non mi prese.

Per la verità non mi prese nemmeno nel 1972 ma per una ragione tutta diversa: Ferlaino, visto il mio ultimo campionato, aveva deciso di guadagnare sul mio trasferimento e, grazie ad un cavillo, non mi concesse più la lista gratuita. Come tesserato del Napoli, quindi, mi mise sul mercato: il mio cartellino costava dei soldi e se lo assicurò la Juve. Io non centravo per niente, ma una volta di più fui io a farne le spese: Herrera, infatti, mi definì «donna da marciapiede» perché — secondo lui — a me interessano solo i soldi.

E così, sfumato per la seconda volta il mio passaggio alla Roma, mi trovai alla Juve allora diretta da Boniperti — mio nemico ai tempi in cui giocava con Sivori e Charles — e Allodi — altro nemico ai tempi in cui, con Moratti e H.H., era uno dei tre artefici del «miracolo nerazzurro».

Perché Boniperti e Allodi mi acquistarono? Probabilmente perché la Juve aveva bisogno di una balia per i suoi molti giovani che, vincitori del campionato, erano attesi alla Coppa dei Campioni.

Quando arrivai al ritiro di Villar, scoprii che due miei compagni di squadra — Anastasi e Bettega — imparavano a leggere a scrivere quando io diventavo campione del mondo con il Brasile.

Vycpalek — che allora allenava la Juve — era un acceso fautore della linea verde per cui, per me, tante possibilità di giocare non ce n’erano. A me però, anche così, andava bene lo stesso tanto più che ogni volta che mi veniva concessa la fiducia, trovavo modo di ripagarla a suon di gol.

Nel mio primo anno in bianconero, la Juve rivinse il campionato e l’anno successivo arrivò alla finale di Coppa dei Campioni: dieci anni esatti dopo Wembley, quando Rocco e Viviani litigarono per me e quando, alla fine, il «paron» mi disse che ero un giocatore e non un coniglio.

Questa volta purtroppo mi andò peggio: la mia squadra perse ma di me si tornarono ad interessare in parecchi, primo fra tutti Rocco che, evidentemente, non si era dimenticato di Jòse. Il Milan chiese alla Juve di cedermi ma Boniperti rispose picche. Io rimasi quindi in bianconero e dopo un campionato — quello dell’anno scorso — che mi diede le soddisfazioni che avrei voluto, c’è stato il «terribile» trionfo di quest’anno.

Ma su questo argomento, voglio tornarci con più calma.

Quarta Parte: Lo scudetto più bello è sempre l’ultimo

Una delle cose che la gente mi chiede più frequentemente è che cosa si prova a vincere uno scudetto. Io, d’altro canto, sono un… esperto avendone vinti quattro. La sola risposta, però, che riesco sempre a dare è questa; semplice e forse anche banale ma sempre uguale: tanta felicità.

Ma d’altra parte credo che tutti gli uomini, quando ottengono un successo per il quale hanno lottato, una volta che raggiungono la meta prefissa si sentono come inebriati da una cosa che non si può definire; che non si può dire è così o così ma che, ad ogni modo, ti fa sentire diverso. Ecco: le quattro volte che ho vinto lo scudetto (e quando ho vinto la Coppa dei campioni) sono stato felice. Tutto qui.

Ma che cos’è la felicità? Come si manifesta? Che cosa ci si sente dentro? Se riuscissi a dire che cos’è la felicità; come si manifesta; cosa ci si sente dentro non sarei un calciatore ma uno scrittore. O uno psicologo. La sola cosa che posso dire è questa: quando io vinco — e non importa cosa: lo scudetto o una partita non fa differenza — provo un desiderio più di ogni altro: urlare tutta la mia felicità con quanta voce ho di dentro. Ecco: «urlare tutta la mia felicità»: visto che la felicità, puntuale, torna fuori?

Poche settimane fa ho vinto il mio quarto scudetto: è stato il più bello? E’ stato il più brutto? Oppure è stato uguale a tutti gli altri?

La risposta è una sola: è stato il più bello. E per una ragione sopra ogni altra: perché, sempre l’ultima conquista è la più bella. Ma anche perché, alla mia età, ottenere un successo di questa portata non è di tutti e quindi, quando ti riesce, ti senti diverso.

Ma ci sono ancora molte cose da dire su questo scudetto: quando il campionato doveva ancora iniziare, tutti davano la Juve come favorita. Una cosa, però, è godere i favori del pronostico ed un’altra tutta diversa è, il successo che tutti ti accreditano, ottenerlo. Tanto più che la prima partita a Bologna finì con una nostra sconfitta. Come inizio non c’era certamente di che andare orgogliosi!

Ma d’altro canto, solo la settimana successiva, quando incontrammo il Milan, ci accorgemmo che eravamo ad un passo dalla condizione migliore. C’era ancora, d’accordo, qualcosa che non girava al meglio ma si trattava di poco o niente. Ed infatti, a due cilindri andammo ancora per una settimana, giusto il tempo per fare 0-0 a Varese. Quando però arrivò l’Ascoli a Torino, ci accorgemmo di avere infilato la strada giusta: 4 gol di cui due miei e per la prima volta la certezza di avere giocato al meglio.

A questo punto, però, vorrei dire una cosa anche per puntualizzare certe voci che di tanto in tanto sono girate.

Quando arrivai alla Juve, sapevo benissimo qual era il mio compito: in una squadra di ragazzi avrei dovuto fare la «balia». Bene: io, certe cose le capisco ma non dimentichiamo mai che sono nato in Brasile e che l’entusiasmo è parte importantissima del mio carattere. Ecco quindi perché, pur riconoscendo tutto, quando l’allenatore mi diceva di star fuori io ci soffrivo. E ne contestavo le decisioni. Tanto più che mi sentivo bene; che mi accorgevo, in campo, di rendere secondo le mie possibilità e di non essere per niente quel vecchione» che la carta d’identità denunciava.

Quando uno sceglie il mio mestiere, non può non tenere sempre presente la disciplina; non può essere un anarchico o un protestatario: deve, al contrario, accettare in silenzio le decisioni dell’allenatore e, proprio per dimostrargli che ha avuto… torto, deve lavorare per essere sempre al meglio e per poter sempre rispondere in modo positivo alle sue chiamate. Chiuso.

Torniamo al campionato: quando ne parlo, mi pare di rivedere in sogno una storia che è durata sette, otto mesi: un sogno, però, e non un incubo. Perché quando si sogna, le cose belle sono in maggioranza rispetto a quelle brutte. Dunque il sogno: uno dei giorni più belli che ho vissuto quest’anno è stato quando abbiamo vinto a Napoli. E la ragione è molto semplice: quando incontrammo la squadra di Vinicio, tutti parlavano degli azzurri come di quelli che avevano inventato un modo nuovo di giocare. Bene, contro la forza nuova del calcio italiano, ottenemmo una delle nostre più belle vittorie. E non tanto per il punteggio tennistico che la concluse, quanto perché dimostrammo come, con un po’ di testa, la Juve «italiana» poteva mettere sotto, sul piano tattico, il Napoli «olandese».

Quella partita, oltre tutto, fu una specie di rimpatriata di noi brasiliani: ed alla fine, furono proprio Vinicio e Clerici a stringermi più calorosamente la mano ed a farmi i complimenti più affettuosi!

Continuiamo a… rileggere il campionato. Passati da dominatori a Napoli, facemmo fatica a battere il Cagliari in casa e perdemmo a Roma con la Lazio. Più per sfortuna nostra, però, che per merito di Chinaglia e soci: la fine del girone d’andata, ad ogni modo, la salutammo con una vittoria e con il primo posto in classifica. E fu proprio dopo Vicenza–Juve che cominciammo a fare il conto alla rovescia. E che — anche — cominciammo a soffrire sempre di più perché, più passavano le giornate, più noi ci avvicinavamo alla meta che ci eravamo prefissi.

La squadra continuava a marciare ed il primo posto che occupavamo, continuavamo a mantenerlo. Ma se noi facevamo il nostro dovere, non è che gli altri — Lazio e Napoli soprattutto — fossero da meno: e così, quel campionato che sulla carta non potevamo che vincere, diventava, settimana dopo settimana, sempre più difficile. Per fortuna che moralmente non abbiamo mai avuto la benché minima flessione: sempre consapevoli della nostra forza, anche quando abbiamo perso dei colpi (e dei punti) non abbiamo mai mollato. Tanto più che ognuno di noi sapeva benissimo che, se noi avessimo ceduto anche solo un po’, ci sarebbe stato chi ne avrebbe subito approfittato. E noi, al sedicesimo titolo della Juve, ci tenevamo moltissimo.

Se però avessimo sperato, con il passare delle giornate, di poter campare di rendita ci saremmo sbagliati e non poco: Lazio e Napoli, infatti, pareva si fossero messe d’accordo per non lasciarci nemmeno un attimo di tregua tanto è vero che quando ricevemmo i campioni in carica, non erano concesse distrazioni.

Per tutta la settimana precedente il match, Parola ci catechizzò per benino tanto è vero che scendemmo in campo tesi come degli elastici. E il risultato fu un rotondo 4-0 che io iniziai e Anastasi completò.

A questo punto, pensare allo scudetto sarebbe stato il meno, tanto più che la domenica successiva a Terni vincemmo con un 2-0 che non ammetteva repliche. Il campionato italiano, però, non è mai finito ed ecco che a Firenze rischiammo di rimettere tutto quanto in discussione tanto più che, contro i viola, beccammo davvero di brutto: 4-1.

Per fortuna, però, sette giorni più tardi, arrivò la goleada conclusiva contro il Vicenza: dopo una ventina di minuti non avevamo più problemi ed alla fine del primo tempo potevamo già considerare nostro lo scudetto.

A questo punto, però, se molto è stato fatto, molto ci resta da fare: una bella figura — e perché no una vittoria? — in Coppa dei Campioni. Ecco, dopo averla vinta col Milan appena arrivato in Italia, mi piacerebbe davvero tanto vincerla ancora con la Juve prima di attaccare definitivamente le scarpe al chiodo. Già, perché penso proprio che il prossimo campionato sarà l’ultimo: anche per «Mazola» Altafini, infatti, penso sia ormai arrivata la vigilia del momento in cui si diventa degli ex. Con tanto rimpianto però.

José Altafini – Primavera 1976