Articolo scritto da Marco Impiglia, autore de “IL MIO NOME E’ SCUDETTO. Storia del simbolo più amato dagli italiani“. Il preziosissimo volume lo si può richiedere scrivendo direttamente a: [email protected]

Introduzione

Lo Scudetto è il simbolo che più rappresenta le comunità di lingua italiana nel mondo. Generalmente, si tende a credere sia un simbolo antico, e invece ha una recente istituzione che non va oltre gli anni ’20 del XX secolo. Esso riprende i colori della bandiera dell’Italia in età repubblicana. Ma non è stato sempre così. Quando l’Italia era governata da una monarchia, lo scudetto riportava nella sua parte centrale il blasone della dinastia piemontese, i Sabaudi, che avevano ispirato l’unione nazionale nel 1861. Nel presente studio, che trae spunto da un volume da poco pubblicato, faremo la storia dello Scudetto partendo da un’analisi della simbologia che precedette la sua apparizione. Accennando anche ad un particolare episodio, il cosiddetto “scudetto di d’Annunzio” che, in una certa misura, anticipò d’un quarto di secolo la nascita dello “scudetto repubblicano”, occorsa nel 1945. Infine, daremo conto dell’uso dello Scudetto nel marketing. E sul fatto che, attualmente, entrambe le organizzazioni più potenti del mondo sportivo – il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – lo abbiano scelto come logo principale.

Gli emblemi dall’Unità agli anni ‘20: il tricolore, lo scudo sabaudo e le maglie azzurre

Rimanendo nell’ambito dello sviluppo dello sport e dell’educazione fisica, per il periodo in esame la prima considerazione che si può avanzare è questa: il tricolore, formato dai toni del verde smeraldo, del bianco e del rosso ciliegia, spesso posto a mo’ di fascia a tracolla o di nastro appuntato sul petto a definire l’appartenenza alla nazione o la preminenza in una specialità, non è il solo elemento che distingue i concorrenti a tenzoni atletiche, siano esse di matrice indigena oppure britannica e francese; come esempio, portiamo i giochi rinascimentali del pallone col bracciale e del tamburello, la ginnastica ai grandi attrezzi e di parata, il tiro a segno e la scherma, la lotta e la pesistica, le più moderne discipline del ciclismo, podismo, canottaggio e nuoto, lawn tennis, roller skating e association football. Altrettanto utilizzato è, infatti, il colore azzurro.

L’azzurro fa il suo ingresso nei costumi di gara dei ginnasti già nel decennio successivo alla presa di Roma (1870), evento conclusivo del processo di unificazione del Paese. La ragione è duplice, ci sono una tradizione araldica-militare e una tradizione araldica-civile da rispettare, ma la prima ha un’importanza maggiore: il “bleu marin” è, al momento della costituzione del Regno d’Italia, lo smalto più in evidenza nel blasone della dinastia regnante. Esso contraddistingue lo scudo della città di Torino e ha un’ascendenza, storicamente accertata, che si rifà a un episodio della Crociata del 1366, quando, sciogliendo le vele per la Terra Santa, il duca Amedeo VI di Savoia decise di distinguere la nave ammiraglia della sua piccola flotta mediante un drappo azzurro trapunto di stelle con l’immagine della Madonna, posto accanto allo stemma rossocrociato della sua schiatta. Da lì il “bleu Savoia”, che cominciò a contraddistinguere le tenute dei ginnasti nelle competizioni di fine Ottocento e alle prime Olimpiadi alle quali l’Italia partecipò con spedizioni organizzate: Londra 1908 e Stoccolma 1912.

C’è da sottolineare che l’azzurro, ai suoi esordi, entrò nei costumi limitatamente ai pantaloni e alle bordature delle maglie bianche, o anche per la cospicua fascia che cingeva i fianchi dei ginnasti impegnati negli esercizi singoli e collettivi. I primi “sportsmen” in assoluto a vestire una maglia a tinta unita azzurra, completa di calzoncini bianchi, nel desiderio di esprimere un colore nazionale furono i “footballer” nel 1911. La partita si svolse il 6 gennaio all’Arena Civica di Milano, ospite l’Ungheria, e fu in quella circostanza che la “squadra nazionale” si presentò agli spettatori con una maglia di lanetta azzurra che aveva uno scudo rossocrociato di seta ricamato sul cuore; pare che il suggeritore della mise sia stato il presidente della Pro Vercelli, l’avvocato Luigi Bozino, sulla scorta del fatto che nelle prime due uscite i nostri avevano giocato con una tenuta tutta bianca, uguale a quella della “Pro”. Ai Giochi del 1912, solamente i calciatori, fra tutti gli atleti italiani, scesero in competizione con la maglia bleu Savoia, eliminati al primo turno dalla Finlandia. Gli Azzurri, in rapporto al presente studio, hanno dunque la loro scaturigine dai calciatori, e non dai ginnasti, seppure i primi furono indubbiamente influenzati dai secondi. L’estensione delle maglie azzurre dal football alle altre discipline avvenne ad Anversa nel 1920; ovvero, alla prima edizione dei Giochi Olimpici nella quale la rappresentativa italiana sfilò vestendo una divisa di parata azzurra.

Per quanto riguarda la tradizione araldica-civile, il blu mare era il colore delle divise dei Cavalieri dell’Ordine Civile dei Savoia, un’onorificenza istituita il 29 ottobre 1831 da Carlo Alberto. La decorazione era data da una croce d’oro piena smaltata d’azzurro e caricata da uno scudetto rossocrociato rotondo con la cifra del fondatore da un lato e le parole Al Merito Civile: nastro bianco con lista azzurra nel mezzo. L’Ordine fu riservato solo agli italiani, in particolare a coloro che si erano distinti come scienziati, ingegneri, architetti, artisti, letterati, amministratori, autori e pubblicatori di scoperte, professori di scienze e lettere o direttori di educazione. La divisa consisteva in una giacca e mantella azzurra con i pantaloni lunghi bianchi. Ancora oggi, gli atleti che si sono messi in evidenza nel corso dell’anno solare sono investiti dal Presidente dello Stato del titolo di Cavalieri della Repubblica, con un palese richiamo all’era monarchica, che la maglia azzurra forgiò seguendo il solco della tradizione.

Parallelamente all’azzurro, il tricolore caratterizzò i nostri atleti nella belle époque. Nel 1912, ai quinti Giochi Olimpici, apparve sulle maglie dei ginnasti in forma di guidone posto sul petto assieme alla stella a cinque raggi, altro simbolo che aveva una sua speciale valenza massonica e anticlericale. La bandiera di foggia classica, il maratoneta Dorando Pietri se la cucì sullo sterno nella tournée post olimpica effettuata negli Stati Uniti nel 1909-10. Non a Londra 1908, però, dove aveva gareggiato con una maglia bianca e i calzoncini vermigli, a ricordare gli smalti della sua città natia: Carpi. Pietri adottò in America la bandiera per uniformarsi ai suoi avversari, anch’essi con il simbolo nazionale bello grande sul davanti. La motivazione era al contempo patriottica e venale: si trattava di podisti non più dilettanti bensì professionisti, pagati molto bene per le loro prestazioni, e gli immigrati “paisà” volevano vedere il tricolore trionfare sulle bandiere concorrenti.

Il vessillo monarchico fu esibito con particolare enfasi ai Giochi militari interalleati di Joinville Le-Pont, nei sobborghi di Parigi, svolti nel 1919. Rimase occasionalmente in uso, abbinato al bianco e quasi sempre posizionato sul plesso solare, sia negli anni ’20 che in era fascista. Per tutto il periodo che va dal 1911 al 1927, l’elemento più presente sulle maglie azzurre, oppure bianche, fu tuttavia lo scudo sabaudo con la croce di San Giorgio bianca su campo rosso nella sua forma più semplice, ossia senza la corona a sormontare; in una foggia che, nella terminologia tecnica, si definisce “scudo francese moderno” o “sannitico”.

Lo scudetto di d’Annunzio

Diremo tra poco come lo Scudetto, quello attuale tricolore, sia nato nel 1924 a Genova; e tuttavia, la storia registra un’anteprima. Lo “stilista” che si inventò questa anteprima è un nome celebre: Gabriele d’Annunzio. Il particolarissimo episodio, avvenuto a Fiume nel 1920, lo raccontammo nel maggio del 1995 sul Corriere dello Sport-Stadio, sollecitati dall’allora direttore Italo Cucci. Quindi, due anni dopo, lo presentammo in forma di saggio a un congresso internazionale militar-sportivo al Foro Italico. Oggi nel 2022, dopo ulteriori studi che hanno portato al rinvenimento di immagini inedite, la vicenda ci appare completa. Abbiamo avuto modo di correggere un paio di inesattezze commesse al tempo del nostro apprendistato al giornale.

Sapete tutti come il Vate nella tarda estate del 1919 occupò, con un manipolo di suoi “legionari” partiti da Ronchi vicino Trieste, la città di Fiume, in bilico per diventare jugoslava. D’Annunzio diede risalto allo sport e, al fine di cementare la fratellanza tra la cittadinanza e i suoi militari, allestì un match di calcio tra una rappresentativa indigena e una squadra dei suoi azzurri legionari. Azzurri perché l’azzurro era il colore dei nazionalisti, quelli che in seguito confluirono in buon numero nel movimento fascista: alcuni dei motti più famosi – ad esempio l’Eia eia alalà! e il Me ne frego! – sono dannunziani. In realtà, in merito allo “scudetto di d’Annunzio” si tratta di due eventi sportivi separati. La prima partita, che battezzò il simbolo, si svolse al Campo di Cantrida Borgomarina, nella zona a sud-ovest di Fiume, la domenica dell’8 febbraio 1920. Il Comandante fece sapere che sarebbe intervenuto come spettatore, e qualcuno suggerì di far giocare la Squadra Militare – che simboleggiava l’Italia, ovvero l’anelito al ricongiungimento con la Madre Patria – armata di uno scudo bianco-rosso-verde, conformato nella foggia che si definisce svizzera; ossia uguale a quella dello stemma della AS Roma, per intenderci. Il tipo di emblema, sovente corredato di monogramma, che nel dopoguerra andava di moda fra i club sportivi.

Come abbiamo visto, lo scudetto tricolore era un’assoluta novità nel panorama dello sport italiano. Lo stemma sabaudo, rosso con la croce bianca (smalto argento in araldica), contraddistingueva i nostri atleti: da solo oppure piazzato al centro della bandiera, dove era completato dalla cornice azzurra. Il tricolore repubblicano, nella Fiume occupata del 1920, poteva apparire una provocazione rivolta verso la casa regnante, che si ostinava a non riconoscere l’impresa. Lo scudetto entrò così, in modo prepotente, nella sfida di pallone per la sua qualità di simbolo a valenza anti-savoiarda; si può dire che, sotto un certo profilo, fu il trofeo in palio. Chi ebbe l’idea del triangolino di stoffa tricolore senza il contrassegno monarchico? Probabilmente nessuna documentazione ce lo dirà mai, ma essa non poteva che venire dalla fertile mente del Principe di Montenevoso, artigiano instancabile di marchi e motti, sarto per diletto. Non che l’abbia ricamati personalmente tutti lui, gli undici scudetti, peraltro ben fatti e proporzionati, ma il disegnino a grafite o a carboncino del modello lo tracciò senz’altro. In seconda istanza, ipotizziamo che l’idea possa essere partita da Nino Host-Venturi, che giocò nelle file dei “cittadini” e aveva un ruolo preminente nello stato maggiore della Reggenza del Quarnaro. Quel Venturi che, in seguito, sarebbe stato un eminente gerarca del regime fascista.

Il match fu vinto dai fiumani per uno a zero. Due mesi e mezzo dopo, il 9 di maggio all’interno d’una cornice polisportiva, si disputò, sempre di primo pomeriggio, la rivincita, che fu di nuovo appannaggio dei locali per due a uno. Fiumani che annoveravano nelle loro file buoni elementi come il capitano Rico Goacci, Giovanni Spadavecchia e Luigi Ossoinack. Fu, quello, l’ultimo incontro delle “teste di ferro” al quale assistette d’Annunzio. Infatti, la situazione di stallo diplomatico venne rotta nel novembre successivo dal Trattato di Rapallo, che riprese l’idea del presidente americano Wilson e costituì Fiume a stato indipendente. Il 31 dicembre 1920 le forze di occupazione, bloccate dal Ministero Giolitti, capitolarono. Dopo il “Natale di sangue”, d’Annunzio si ritirò nella villa di Cargnacco sul Garda, detta “il Vittoriale”, ricca dei cimeli di guerra, e qui scrisse il discorso, pronunciato a Milano, Per l’Italia degli italiani. Nel 1922, a seguito di un referendum popolare lanciato dalla Gazzetta dello Sport, fu votato “atleta dell’anno”. Nel gennaio del 1924, grazie a un accordo firmato da Benito Mussolini col governo jugoslavo, Fiume fu annessa al Regno d’Italia.

Nel 1928-29, la Unione Sportiva Fiumana venne invitata dalla FIGC al campionato di Divisione Nazionale, che l’anno successivo sarebbe diventato la Serie A, avendo nelle sue file alcuni degli elementi delle partite dannunziane. In questa maniera, idealmente, si chiuse il cerchio. La vicenda, picaresca e arcana, della segreta epifania dello scudetto dello sport italiano.

Lo scudetto del calcio e lo scudetto del fascismo

Se cliccate un attimo su Wikipedia (fate pure questa prova…) e digitate “chi ha inventato lo scudetto?”, viene fuori che è stato d’Annunzio. Questo per via della scoperta che facemmo quasi trent’anni fa; e anche perchè nel maggio del 2014 la FIGC ha avallato la cosa con un comunicato stampa. Ma, nella ricerca storiografica seria, occorre operare un distinguo. Il primo scudetto del calcio lo inventò il sodalizio più antico in vita: il Genoa Football Club. Lo spunto arrivò ancora dal vercellese Bozino, che nell’autunno del 1923, mentre era alla presidenza della Federazione, costituì una speciale commissione che il 29 giugno del 1924, a Bologna e precisamente a Palazzo Paleotti nella centrale via Zamboni al civico 34, approvò la novità del “distintivo tricolore”. Per uno strano caso del destino, oggi il palazzo ospita una sezione dell’Alma Mater Studiorum, il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. La riconversione avvenne nel 1934, quando l’edificio, eretto nel 1584 da Bernardino Paleotti su antiche case dei Bentivoglio, fu destinato ad ospitare l’Università. Lo scudetto italiano è nato nella più vecchia università laica del mondo occidentale, dunque. Rallegriamoci!

Dopo l’approvazione ufficiale, la FIGC inserì, durante l’estate del 1924 nel suo libello Regolamento organico dei Campionati, la norma che consentiva alla squadra campione d’Italia di apporre sulle maglie il «distintivo tricolore». A Parma a metà settembre, al Teatro Filodrammatico in via Petrarca, la seconda assemblea straordinaria dell’anno solare sistemò definitivamente i regolamenti federali. Giusto in tempo per varare la novità sulle maglie che, nel match di ritorno per il titolo nazionale disputato a Torre Annunziata tra il Genoa e i locali del Savoia, decretò i “grifoni rossoblu” meritevoli dell’onore. E guardate che, quella doppia sfida tra i paladini della Lega Nord e i paladini della Lega Sud, fu piuttosto equilibrata. Se, putacaso, l’avessero spuntata i ragazzi della pasta Voiello, avremmo avuto una squadra campana col primo scudetto della storia dei campionati di calcio sul cuore.

Ma il Genoa di Renzo De Vecchi, modestamente soprannominato dai tifosi “il figlio di Dio”, era davvero un’eccelsa formazione; più smaliziata tatticamente di tutte le sue omologhe sudiste, allenata dal primo “mister” del calcio, l’inglese William Garbutt. Poiché l’articolo federale non dava indicazioni sulla forma del distintivo, i genoani presero a modello quello che avevano sui cardigan, cioè lo scudo svizzero con la croce rossa su campo bianco che riprendeva l’arme cittadina. Non ravvisiamo, pertanto, alcun legame tra il precedente dannunziano del 1920 e il debutto dello scudetto genoano nel 1924. Due avvenimenti distinti nel tempo e nello spazio, e che solo per una fortuita combinazione hanno dato luogo a emblemi simili.

Se osserviamo attentamente i due simboli, la differenza sta nella presenza del blasone sabaudo al centro dello scudo, a ripetere la bandiera nazionale. I genoani erano filo-inglesi e non avevano nulla a biasimare contro la dinastia regnante; a nessuno dei dirigenti passò per la mente di non infilare lo scudo dei Savoia all’interno del distintivo che ratificava il titolo conquistato. In un filmato di una dozzina di minuti girato dalla Società Anonima Stefano Pittaluga, relativo a un test-match con l’Uruguay disputato a Marassi il 5 aprile del 1925, si vede bene la qualità dello scudetto genoano. Una versione che venne istruita sine studio e senza badare alle leggi dell’aspilogia, che avrebbero voluto le tre pale trasposte in fascia, come si può notare per gli Stati Uniti d’America, le cui strisce sono verticali nella bandiera e orizzontali nello stemma. Questo per dire che lo scudetto non nacque rigorosamente soggetto all’araldica, bensì come simbolo a carattere di metonimia. Un motivo inserito in un orizzonte di attesa costituito dal complesso sistema di bisogni, aspettative, gusti, modelli di comportamento del calcio italiano degli anni ‘20.

Tra il 1924 e il 1931, l’originario “distintivo tricolore” si trasformò, nell’uso del linguaggio scritto e parlato, grazie all’apporto dei tifosi e a quello di un giornalista e vignettista, il piemontese Carlin Bergoglio, nell’agognatissimo “scudetto”. Le parole titolo e scudetto divennero equivalenti ma, nell’immaginario popolare, vinse a mani basse il secondo vocabolo; e questo accadde perché nella sfera della sinonimia ogni nuovo lemma ha reale importanza stilistica per il tono, non per la differenza di significato che introduce. Titolo era un qualcosa di atarattico e burocratico. Scudetto richiamava il mondo bello e movimentato della cavalleria. Non arrivò, pertanto, dalle istituzioni federali l’innalzamento dell’emblema a figura allegorica, bensì scaturì dall’uso dell’immagine su carta. Il triangolino tricolore acquisì una sua valenza di diffusione, e assurse al ruolo di meme familiare, nel momento in cui lo si cominciò a vedere disegnato con frequenza sui giornali, sui calendarietti da bar, sulle figurine e sugli almanacchi.

Chiarito questo aspetto, andiamo avanti con la storia delle numerose trasformazioni dello scudetto occorse in epoca fascista; quelle del Campionato, innanzitutto. Il Bologna nel 1925, e la Juventus nel 1926, non ne mutarono la foggia. Nel settembre del 1928, il Torino, che l’anno prima aveva vinto un titolo cassato dal gerarca Leandro Arpinati per un’irregolarità avvenuta in un derby con la Juve, decise di proporre l’emblema con un fascio littorio a mancina, nella posizione che in araldica si definisce a tenente. Nel 1929-30, il Bologna di Arpinati piazzò due vistosi fasci accanto allo scudo tricolore, in pratica due cariatidi, e se ne andò subito in tournée in Brasile a mostrarlo agli immigrati. Che vedevano il fascismo di Mussolini come una rigenerazione, quasi insperata, dell’ex “Italietta” che li aveva costretti a solcare con le pezze al culo l’immensità dell’oceano. Nel 1931-32, la Juventus decise unilateralmente – senza alcuna diposizione ingiuntiva federale giacché i regolamenti non fornivano disposizioni – di cambiare lo scudetto: propose quello stesso che, dai primi mesi del 1927 per un’ordinanza del Partito Nazionale Fascista, campeggiava sulle maglie degli Azzurri del calcio e dello sport in generale: uno scudo sabaudo gotico – più minuto e slanciato rispetto al precedente rossocrociato – con la coroncina a sormontare e il fascio accanto.

Lo “scudetto binario”

Speriamo sinceramente non vi stia arrivando un principio di mal di testa. Gli è che lo Scudetto dobbiamo considerarlo un autentico “muta-forma” del Novecento. Comunque, dopo il quinquennio bianconero che juventinizzò, grazie alla radio e alle cronache di Nicolò Carosio, mezza Penisola, i club che si aggiudicarono il campionato di Serie A dal 1936 al 1943, vale a dire il Bologna Associazione Giuoco Calcio (4 volte), l’Ambrosiana-Inter (2), la Roma (1942) e il Torino (1943), non alterarono le sembianze del distintivo; se non nel dettaglio che il fascio venne spostato alla stessa identica altezza, calcolata al millimetro, della corona reale. Operato questo necessario riassestamento delle priorità araldiche, non si ebbero più ritocchi allo scudetto binario.

Il processo fu conforme al fatto che il regime, giunto alla sua età matura, aveva standardizzato le simbologie sportive portandole a livelli di complessità piuttosto alti. Così, lo scudetto sulle casacche delle squadre campioni d’Italia, e quello degli Azzurri bi-campioni del mondo, rimasero identici. Ma i giornali facevano riferimento col termine “scudetto” solo alla squadra campione nazionale. Si trattava di un emblema che, col senno di poi, abbiamo chiamato binario in quanto rifletteva l’accordo politico intervenuto tra la monarchia e il regime: tra il minuscolo re Vittorio Emanuele III e il muscoloso “duce” Benito Mussolini. Un’intesa solo in apparenza stabile, perché dietro le quinte ci si guardava in cagnesco e si tramavano rivolgimenti radicali.

A riprova di quanto appena detto, vogliamo portare la novità dello “scudetto della Coppa Italia”. Esso arrivò nella stagione 1936-37, e sempre col Genoa protagonista, allorché la FIGC scelse di ripristinare il torneo secondo una formula affine al modo in vigore in Inghilterra. Con la differenza, però, che ora, a impero fascista costituito, col duce che volava sempre più alto e il vecchio monarca che non riusciva a stargli dietro, lo scudetto tricolore aveva un sottile fascio littorio sulla pala centrale, e non più il cicciotto stemma sabaudo presente dal 1861 sulla bandiera. Era, in anticipo di pochi anni, l’emblema della “Repubblica di Salò” nella tragicissima guerra civile.

Il Torino, nel luglio del 1943, pose solamente per un giorno il duplice simbolo sulle maglie granata, giusto il tempo di scattare qualche foto al Campo Filadelfia davanti al segretario federale Ottorino Barassi. Quindi scelse di non mettere nessuno dei due emblemi statuiti per disputare il Campionato Alta Italia del 1944, in una profetica visione di quella che sarebbe stata la palingenesi del simbolo di lì a poco.

Lo scudetto repubblicano o “Grande Torino”

Fin qui, sempre rispettando il punto di vista dell’araldica, abbiamo descritto l’itinere di vari tipi di scudetti, ma non ancora di quello attuale. Che arriva, al volgere dell’estate del 1945, secondo modalità attribuibili sia al caso che alla volitività. Innanzitutto, bisogna contestualizzare l’apparizione improvvisa dello scudetto post-bellico. Non farlo, equivarrebbe a discorrere della nascita di Gesù Cristo in una “grotta” in “Palestina” senza sapere nulla di quello che gli stava accadendo intorno.

Nell’agosto del 1945, l’Italia era ancora virtualmente spaccata in due, non da una Linea Gotica imposta dagli invasori tedeschi bensì dalle idee politiche che dividevano i “nordisti” dai “sudisti”. I primi per la repubblica e, possibilmente, per il comunismo/socialismo; i secondi favorevolissimi alla conferma del regime monarchico. Secondo lo statuto in vigore, i Sabaudi governavano, seppure si parlava di fare una “costituente” e di indire un “referendum” nazionale. Il campionato di calcio, fermo all’estate del 1943 con le foto dei torinisti “bicampioni” di cui s’è detto, ripartì secondo una formula Nord/Sud come si fosse nei primi anni ‘20, giacché le difficoltà logistiche non permettevano altro. Si seppe subito, però, che in primavera si sarebbe disputato un girone di play off con le vincenti di due raggruppamenti nordista e sudista. La confusione in Federazione era massima. Queste cose si decidevano al nord, ma nella sostanza gli organi direttivi quasi non esistevano. A Roma, Giulio Onesti, l’uomo incaricato dal Governo di sbrigare la questione dell’eliminazione del CONI “fascista”, stava virando verso un coraggioso proposito di mantenimento dell’apparato costruito dal regime, compresi i migliori dirigenti già coinvolti pesantemente. Tra costoro, Giovanni Mauro – il machiavellico “segretario” che aveva corrotto gli arbitri nel 1934 per favorire la vittoria iridata degli Azzurri – e Ottorino Barassi, da considerarsi entrambi, e a pari merito, gli artefici della ripresa del nostro calcio nel secondo dopoguerra. Non spettò, tuttavia, a loro di coniare lo “scudetto repubblicano”. I fabbri furono, in autonomia decisionale, i giocatori e i dirigenti del Torino.

La storia in realtà è molto complessa, ma qui cercheremo di riassumerla in poche battute. Il 6 settembre del 1945, i campioni d’Italia si riunirono al mezzo disastrato Campo Filadelfia per riprendere gli allenamenti in vista dell’imminente stagione agonistica. Il Campionato, infatti, iniziava ad ottobre. Arrivò alla sede sociale una richiesta di giocare un’amichevole a Losanna. Era l’occasione buona, e davvero insperata, per ristabilire i rapporti con gli altri paesi, in un momento in cui britannici e francesi determinavano il riordino e non volevano assolutamente udir parlare di italiani avversari su un ground di football. Un match nella vicinissima Svizzera era, comunque, un incontro internazionale tra i team leader dei due paesi. L’evento andava oltre il calcio, giacché concedeva l’opportunità di rompere il muro di disdegno che circondava lo sport italiano. Non è sicuro, ma probabilmente fu lo stesso Vittorio Pozzo, cuore granata e in ottimi rapporti con il fussball d’oltr’Alpe, ad avallare l’organizzazione del test-match. A quel punto, si pose il problema di presentarsi sul campo dello Stade Olympique de la Pontaise con un emblema di campioni nazionali. Le maglie a disposizione avevano lo scudo della FIAT, sponsor dei “tornei di guerra”. Fu immediatamente scucito e, in suo luogo, esattamente nello spazio rosso scuro emerso sulle casacche stinte, i torinisti sovrapposero uno scudetto “repubblicano”, cioè senza il blasone sabaudo al centro. L’alternativa sarebbe stata di ritirare fuori dai bauli l’osceno scudetto binario, privato del fascio littorio.

Ora, la domanda da porsi è la seguente, e ha un carattere duplice: perché gli atleti, i tecnici e i dirigenti del Torino, il presidente Ferruccio Novo in testa, optarono per un simbolo repubblicano quando invece, a rigore di logica, avrebbero dovuto inserire un emblema rispettoso della monarchia vigente? E come mai fu loro concesso? Risposta: buona parte dei giocatori erano comunisti e anti-monarchici, motivo per cui la loro decisione ebbe una scaturigine prettamente politica. Il modello “cooperativo” di gestione in auge da due anni concesse a Mazzola e a Gabetto, frequentatore della redazione sportiva del giornale l’Unità, e agli altri “senatori” del gruppo di operare in tal senso. La Federazione non interloquì nella questione, come avrebbe potuto fare. L’ingegner Barassi e l’avvocato Mauro accettarono il fatto compiuto, per via delle difficoltà sensibilissime che la FIGC stava attraversando nel suo tentativo di recupero. Tutto scivolò nel silenzio, naturalmente e senza burocrazia di mezzo. Di concerto al clima sereno che animava il gruppo del Torino. Secondo modalità anarchiche e in assenza di una riformulazione dei regolamenti che descrivesse un mutamento del distintivo di campioni.

Possiamo affermare che il nostro “scudetto repubblicano” è stato forgiato dal popolo!

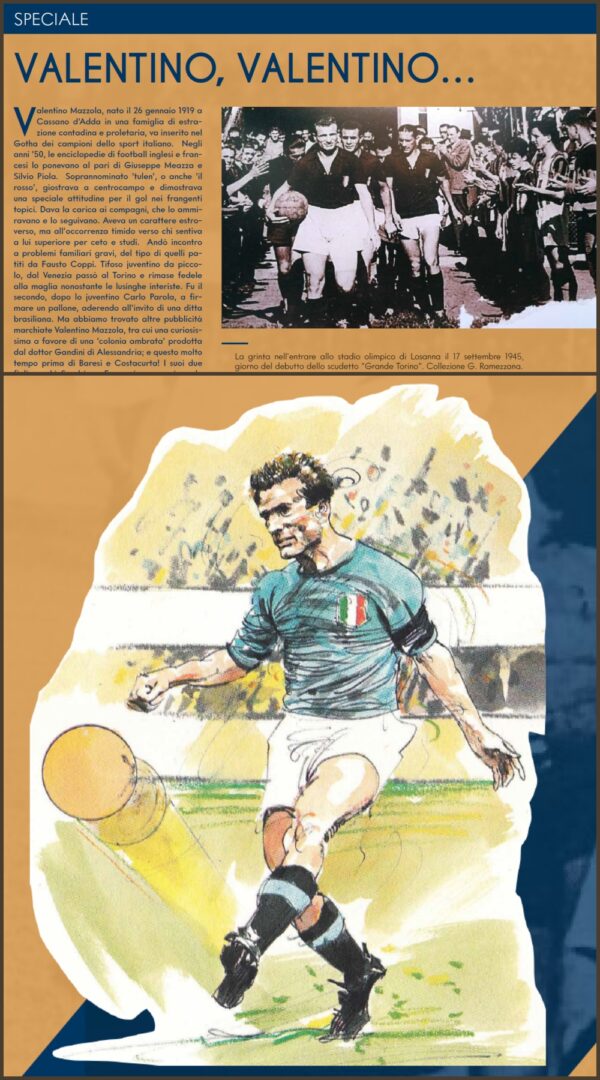

E allora vediamo la première: l’undici del Torino, col capitano Valentino Mazzola a precedere i compagni, il lunedì del 17 settembre entrò, in fila indiana, sul prato dello stadio dello Sport Club Losanna (che oggi non esiste più, sostituito nel 1954 da un più imponente impianto), con lo scudetto tricolore grossolanamente cucito sui toraci; non un lavoro sartoriale, e forse lo stesso massaggiatore Ottavio Cortina si occupò della cosa. Durante la stagione regolare, i torinisti mostrarono in ogni città, perfino a Roma, il loro spavaldo emblema repubblicano. Nessuno ebbe nulla da obiettare, men che meno Mauro, Barassi e Onesti: dello scudetto “demonarchizzato”, e delle sue contraddizioni implicite, non se ne volle fare un argomento di dibattito. La tensione sociale era forte, pochi gradi al di sotto del livello di bollore, e almeno sui campi di football si voleva che regnasse la pace, senza accese discussioni pro o contro il re Umberto II. Nei giorni antecedenti al 2 giugno 1946, otto giocatori del Torino firmarono con i loro volti una campagna del rinato Partito Comunista, incitando i torinesi a votare per il PCI e la Repubblica. Quindi, a stretto giro di posta, i granata si aggiudicarono il campionato, superando di misura le dirette rivali Juventus e Inter. Appena il risultato del referendum popolare fu confermato sul piano giuridico-legale, Barassi e Mauro, in una riunione del neo-eletto direttivo federale tenuta all’ex Stadio del PNF in Roma, approvarono lo “scudetto repubblicano” come emblema spettante alla squadra vincitrice della Serie A.

Ma… c’è un ma: non si verificò l’ingresso in contemporanea dello scudetto sulle casacche della Squadra Nazionale, come logica avrebbe imposto. Gli Azzurri, riaffidati a Pozzo, giocarono una prima partita con la Svizzera a Zurigo l’11 novembre del 1945, esibendo lo scudo rossocrociato evirato del fascio. Poi, contro l’Austria a Milano il primo dicembre del 1946, calcarono il terreno di San Siro senza uno stemma sul petto, nonostante la bandiera repubblicana italiana fosse stata da diversi mesi varata. Infine, il 27 aprile del 1947 nel retour-match con gli elvetici al Comunale di Firenze, cucirono per la prima volta lo scudetto repubblicano sulle loro maglie, accompagnato dalla primissima esecuzione in una partita di calcio dell’inno di Mameli. In quella speciale circostanza, fu giusto il “rosso” Mazzola a realizzare il gol d’apertura, al dodicesimo minuto con un tiro a mezza altezza in mischia. Saltando di gioia nel sole con la «maglia nuova di zecca» – scrisse il cronista gigliato Giordano Goggioli – il capitano torinista poneva così il suo sigillo all’avventura dello Scudetto.

Come certamente saprete, furono quelle le stagioni in cui si accrebbe la fama del Grande Torino, capace di aggiudicarsi con relativa facilità i campionati 1946, 1947, 1948 e 1949. I ragazzi in maglia granata giungevano a bordo del loro torpedone Conte Rosso per disputare sia le partite di campionato che della Nazionale. Sempre loro, gli “invincibili”, in trincea con le maglie vermiglie o azzurre scudettate, più qualche occasionale collega interista o juventino. La gente si abituò a vedere sui giornali le stesse foto in bianco e nero col medesimo scudetto a tre bande. Lo scudetto inventato dal Torino, lo scudetto della Repubblica. Poi arrivò la tragedia di Superga, il 4 maggio del 1949. La nazione intera si strinse nel cordoglio, in omaggio alla squadra che aveva saputo riunire tutti i cuori nella gioia, dopo il disastro della guerra perduta.

Secondo la nostra tesi, la scomparsa repentina del Grande Torino – quasi un’ascesa degli dei nei Campi Elisi – diffuse nell’immaginario collettivo il concetto che lo scudetto dei granata-e-azzurri fosse circondato da un alone dorato, tale da non poter mai più essere sostituito da nulla di paragonabile. E infatti, ancora ce l’abbiamo sulle maglie dei club che vincono la Serie A: tutto si è modificato, con un turn-over incessante di materiali, loghi, marchi e sponsor, ma non lo scudetto del calcio, che non è mutato di uno iota: è lo stesso modello che portava il Torino di Valentino Mazzola sulle casacche.

Ciò è accaduto perché lo “scudetto Grande Torino”, dal 1949 in avanti, è stato percepito dalla gente come un calice che aveva raccolto il sangue di martiri. Analogamente al rito della transustanziazione, con i suoi palesi collegamenti a pratiche antichissime di consumo del cibo in comune e di sacrifici agli dei, lo scudetto tricolore repubblicano è assurto a luogo del sacro nel ricordo della squadra. Vale a dire il valore riconosciuto dell’opera che i campioni granata avevano compiuto per recuperare l’identità comunitaria: la riunione pacifica della tribù dopo l’apocalisse che l’aveva minacciata. Per allegoria, quando mettiamo sopra un indumento, e su un qualsiasi oggetto, lo scudetto tricolore semplice, o anche una sua mimetizzazione creata dalla grafica di design, accettiamo a un livello subliminale l’idea, cristiana ma in realtà di epoca preistorica, che esso sia “il corpo e il sangue” del Grande Torino. Un’identità eroica immanente che non sussiste separata da quell’evento, dal mito così come è stato strutturato nel tempo. Atto di cannibalismo mistico che rende partecipi e dona la forza vitale intrinseca al simbolo della coppa, così carico di archetipi relativi al culto della Grande Madre.

Lo Scudetto è il Santo Graal della nostra Italia repubblicana. È nato con la Repubblica ed è maschio e femmina al contempo, amato da tutti al di là delle divisioni politiche o religiose. Ci sarà finché rimarrà in vita lo statuto repubblicano.

Gli scudetti Italia e CONI

Giunti a questa stazione, immaginiamo che avrete in mente altri modelli di Scudetto che avete visto negli anni; oppure, se per vostra fortuna siete giovani, vi capita di rimirare nelle foto che emergono dal passato; ovvero, i famosi scudetti “Italia” e “CONI”.

Entrambi sono nati a cavallo del 1947-48, all’altezza dei Giochi Olimpici invernali ed estivi di Saint Moritz e di Londra. Artefici furono Giulio Onesti, presidente del CONI redivivo, e il conte Alberto Bonacossa, membro anziano della consulta CIO, appartenente alla famiglia già proprietaria della Gazzetta dello Sport. Il 1948 fu l’anno epifanico dello “scudetto CONI” anche in concomitanza con lo sblocco del forziere Totocalcio, che stabilì l’autonomia dell’Ente Azzurro dalla politica. Centrale, al riguardo, fu l’intesa intervenuta tra Onesti e il sottosegretario di Stato con delega allo sport, Giulio Andreotti. Due “Giulii” romani, pertanto, alla base della nascita dello scudetto del CONI.

In effetti, Onesti non fece altro che adottare lo scudetto repubblicano, aggiungendovi la scritta “Italia” a caratteri capitali in campo azzurro e, posizionati in capo, i cinque cerchi olimpici e una stellina d’argento: la stella della Repubblica. Già sulle piste svizzere, accadde che alcuni degli atleti impressero sui caschi, o cucirono sulle divise di gara, lo scudetto CONI senza la stella e i cerchi. Pure qui, in maniera spontanea, nacque dal caso lo “scudetto Italia”, che in occasione della trasferta degli Azzurri ai Mondiali di football del 1950 in Brasile comparve per la prima volta sulle divise da cerimonia.

Ma il vero debutto dello scudetto Italia sulle maglie della squadra nazionale lo registriamo a Firenze, per l’attesissima sfida all’Inghilterra del 18 maggio 1952. Partita terminata uno a uno al cospetto di novantamila spettatori, con il gol del pareggio siglato dal frascatano Amedeo Amadei. Il “fornaretto” che, anni fa prima di andarsene, ci confidò di avere sbagliato il tiro quella volta, e di brutto anche, ma spesso i tiri a capocchia sono i più letali per i portieri.

E qui, con lo “scudetto Italia”, stiamo introducendo l’emblema più longevo del calcio azzurro. Lo scudo gotico interzato in palo con il cordoncino d’oro (preferibilmente) e la scritta “Italia”, gialla o dorata, in campo azzurro sul capo dell’arme. Un modello che negli anni ’50, col capolinea ai Mondiali del 1962 in Cile, venne prodotto in stoffa o feltro, talvolta con delle righine interne a delineare le tre pale. Manufatto destinato a non mutare i materiali fino al 1972, quando si sarebbero viste le prime maglie provviste di scudetto plastificato, sempre cucito e non ancora termosaldato. Mentre, per la sua messa in pensione, arriviamo addirittura al 1981, allorché, sotto la presidenza di Federico Sordillo, si aggiunse l’acronimo FIGC in verticale sulla pala bianca.

A parte quest’ultima minuzia, con lo scudetto Italia sul cuore i nostri ragazzi giocarono per trent’anni di fila, aggiudicandosi nel 1982 il primo dei due mondiali postbellici. A seguito di quell’impresa, planarono sullo stemma della Nazionale e sui loghi federali le tre stelle dorate, a simbolizzare i titoli iridati conquistati. E poi molte altre cose ancora. Variazioni nella forma e fantasiose combinazioni, in omaggio alla tirannia del marketing e degli sponsor, cui accenneremo tra poco.

C’è da aggiungere che l’avvento dello scudetto Italia destò qualche perplessità, all’epoca. Sulla rubrica di posta che Carosio teneva sul settimanale Il Calcio e il Ciclismo Illustrato, un lettore palermitano, Rosario Inzerollo, pose la seguente domanda: Non capisco proprio perché sulle maglie azzurre lo scudetto tricolore non sia sormontato dallo stemma repubblicano. Rispose laconicamente l’estensore, anche lui siciliano: Lo chieda al segretario dottor Valentini.

Pure qui, dunque, molta libertà, da parte della dirigenza federale, nell’interpretazione dello stato giuridico-legale del Paese. Lo “scudetto Italia” era ubiquo sulle tenute di gara di ciclisti e cestisti, sulle canotte degli azzurri dell’atletica leggera e dell’atletica pesante, sugli abitini vezzosi delle schettinatrici e pattinatrici, sulle tute degli sciatori e perfino sulle t-shirt dei motonauti e dei campioni bocciatori. E allora, perché discostarsi dalle abitudini del villaggio?

Tornando alla partita che segnò il debutto dello storico emblema, per il capitano Piola essa fu un trionfo personale impagabile, venendo a chiudere la militanza di 34 gare in azzurro e 30 reti segnate; record di reti che sarebbe stato superato da Gigi Riva nel 1973, sempre con lo scudetto Italia sulla maglia. E, davvero, non possiamo non benedire la sorte, se i due scudetti tricolori più iconici del nostro football, quello del leggendario Torino e l’altro che avrebbe vissuto le magiche notti della Coppa Delaunay all’Olimpico di Roma nel 1968, e la semifinale della Coppa Rimet contro la Germania all’Azteca nel 1970, ebbero ad alfieri due nostri fuoriclasse del Novecento: Valentino Mazzola e Silvio Piola.

Lo scudetto nella giostra del marketing

Per come siamo romantici, ci piacerebbe chiudere la marcia dello Scudetto a questo cippo; ma resterebbero fuori gli ultimi quarant’anni almeno. Per rispetto alla cronologia, ripartiamo dal dopo-Grande Torino, e con una nota linguistica, dopo tante note sociologiche e antropologiche, giacché il termine scivolò finalmente nei vocabolari: il fascismo, infatti, l’aveva ignorato!

La parola Scudetto entrò in forza di un processo che ci appare come l’esatto contrario del “newspeak” di Millenovecentottantaquattro di Orwell. Nel 1953, il primo Dizionario dello Sport mai prodotto in Italia – curato dai linguisti B. Pretti, Ricciotti Lazzero e T. Poggio con l’aiuto di vari esperti tra i quali Pozzo – diede la sua definizione, che non sarebbe più sostanzialmente cambiata negli anni: «Lo scudetto tricolore di panno che viene cucito sulla maglia degli atleti che hanno vinto o che fanno parte della squadra che ha vinto il titolo di campione d’Italia. Per antonomasia, nel gioco del calcio, la lotta per lo scudetto è la lotta per il primo posto nella classifica finale del campionato di serie “A” che dà appunto il diritto a fregiarsi del titolo di campione d’Italia.» La poderosa Enciclopedia Treccani, di rimbalzo, introdusse la voce nel suo aggiornamento 1948-1960: «Nel linguaggio sportivo, piccolo scudo tricolore che viene cucito sulla maglia degli atleti campioni d’Italia; per estensione, lo scudetto tricolore assegnato annualmente alla squadra di calcio vincitrice del campionato nazionale di serie A: vincere lo s., la lotta per lo s.». Altri dizionari continuarono ad ignorare il nuovo significato di una parola carica di secoli; che era poi l’unico significato possibile, gli altri non avendo resistito all’usura del tempo. Al volgere degli anni ’60, essa acquisì una sua completezza, come rileviamo con un sospiro tirando giù da un ripiano alto il nostro primo dizionario, il Nicola Zanichelli del 1970. A quell’epoca, scudetto e titolo erano divenute due parole interscambiabili in ambito sportivo. Lo scudetto era, per fette intere di popolazione appassionate di sport, un progetto, un obiettivo e un sogno. Sdoganato dagli eruditi, lo scudetto dei vocabolari si identificò, dunque, in quello repubblicano o “Grande Torino”; simbolo che negli anni ’50 restò insuperabile per l’uso sempre più invasivo che se ne fece.

Questo modello, nato libero e per volontà del popolo, non fu possibile ingabbiarlo in copyright. Cosa che invece avvenne per lo scudetto CONI, giacché risale all’estate del 1956 la prima diffida dell’Ente Azzurro al riguardo. In pratica, si registrarono casi di appropriazione indebita del marchio per fini commerciali. Questo fatto spinse Onesti, e il suo braccio destro Zauli, a valutare una presa di posizione chiara, che si espresse in un comunicato rilasciato agli organi d’informazione. È quindi dal quadriennio preolimpico di Roma ’60 che il CONI ha fatto suo lo scudetto. Per contro, la FIGC, almeno fino a tutti gli anni ’70, non si preoccupò di proteggere il simbolo dagli assalti esterni. Lo fece negli anni ’80, nel momento del nuovo boom economico.

La questione è molto complessa, concernendo il braccio di ferro tra la Lega Calcio e la RAI sui diritti televisivi e l’avvento degli sponsor in Europa sulle divise delle squadre dei club e delle nazionali. In sintesi, diciamo che l’input giunse dal mondo sportivo professionale americano, e comunque di lingua inglese: l’Italia del calcio si adeguò a un trend. I club di Serie A e B furono i primi, già alla metà degli anni ’70. La Nazionale poco dopo, quando la clamorosa vittoria ai Mondiali spagnoli del 1982 sollecitò la FIGC al varo di un vero e proprio marchio, che andò a sostituire il glorioso scudetto tricolore, vieppiù abbellito da tre stelle dorate e mutato in foggia svizzera. Siccome sappiamo che gradite date precise – anche se qui non stiamo parlando di battaglie napoleoniche o di fondazioni di città – ecco il momento accertabile sotto il profilo storiografico: primavera del 1984.

Terminato il contratto con la ditta Le Coq Sportif, che nel 1983 aveva prodotto il primo “scudetto tre stelle” che aveva scardinato la tradizionale foggia gotica, nell’aprile del 1984 la FIGC firmò un accordo con l’italiana Ennerre, pioniera nel settore degli sponsor tecnici. La Ennerre cominciò confezionando lo scudetto tre stelle in versione cinque cerchi per le Olimpiadi di Los Angeles. Quindi produsse, obbedendo a un disegno della committenza (il presidente Federico Sordillo), uno stemma in stoffa che rompeva lo schema dello scudo gotico oppure svizzero: un bollo azzurro bordato d’oro contenente le tre stelle dorate – questa volta grandi –, la scritta Italia e, sotto di essa, una bandiera tricolore inclinata verso la destra dell’osservatore, con l’acronimo FIGC piccolo in orizzontale invece che grande in verticale.

Il mutamento di rotta in parte scaturì dalla sensazione che lo scudetto con le tre stelle in capo non portasse fortuna, vista l’eliminazione improvvida dagli Europei. Ma, soprattutto, fu una questione di sponsor. La Federazione aveva infatti affidato lo sviluppo a Riccardo Mario Corato, proprietario dell’agenzia network Educational Multimedia. Così come aveva fatto con la spedizione della barca a vela Azzurra a Newport nell’estate del 1983 per il trofeo America’s Cup, l’agente promotore di eventi e spettacoli collegò la Nazionale a un pool di aziende che il nuovo bollino ora rappresentava; vale a dire Assitalia, Coca Cola, Kodak, Pavesini, Pop 84 Jeans, Grana Padano, Gruppo Finanziario Tessile (Giorgio Armani, che iniziò così a fornire divise ufficiali, giubbotti e maglioni) e lo Spumante Azzurra Cinzano. Il ritorno per la FIGC si aggirava intorno ai sei miliardi di lire; con la precisazione che tutti i prodotti col marchio potessero venire commercializzati solo dietro licenza, e che una quota degli introiti sarebbe andata a sostenimento del calcio giovanile. Come vedete, certi “meccanismi” cominciarono a girare proprio con quel fatidico contratto. Lo scudetto cedeva ai diritti dello sponsor: fine del calcio romantico.

La trafila, a questo punto, dovrebbe essere nota come un “vissuto” a molti di voi. Messico ’86 e Italia ’90, causa anche un certo Diego Armando Maradona, dimostrarono che il bollo 3 stelle – di otto centimetri di diametro e che ricordava quello dell’ACI sul parabrezza delle auto – non era esattamente uno scaccia-jella. L’indotto dei gadget e dell’oggettistica a disposizione degli appassionati della Nazionale si aggirava ormai intorno ai cento miliardi di lire, eppure si continuava a perdere. Entrò in campo il colosso petrolifero IP. Nel 1991, il presidente Antonio Matarrese firmò un rinnovo biennale (“IP con l’Italia”, raccontava uno spot pubblicitario centrato sui valori del lavoro e della famiglia) che garantì 5 miliardi di lire dall’IP “sponsor unico”, più altri 19 per l’esclusiva ceduta alla RAI e 2,5 miliardi in forniture Diadora. I pubblicitari della IP giustamente pretesero un nuovo marchio, che andasse a sostituire il bollo che già troppe tasse aveva fatto pagare.

Perché ci dilunghiamo nei dettagli di questi accordi su base pluriennale intavolati con public company come la Coca Cola o la API-IP? Per la ragione che avete intuito: essi cominciarono a determinare i loghi che finivano sui materiali tecnici, e quindi sulle maglie, borse, giacche e tute dei giocatori e dei componenti gli staff delle varie nazionali azzurre: la maggiore, le under maschili, quella femminile, e via di quel passo. Loghi e marchi commerciali che divennero i nuovi “scudetti”, anche se scudetti nel senso classico del termine più non erano. Non a caso, sparì dalle coeve cronache giornalistiche il vocabolo scudetto rapportato agli stemmi della Nazionale di calcio che mutavano col mutare degli sponsor. Esso rimase nell’accezione riferibile alla squadra di club campione d’Italia.

Abbiamo sotto gli occhi un album di figurine intitolato Azzurri. La storia della Nazionale italiana, che la Kinder Ferrero, in collaborazione col rotocalco settimanale Guerin Sportivo, pubblicò nel gennaio del 1994 a mo’ di viatico per l’avventura negli USA. In copertina c’è un collage di giocatori famosi, ognuno con la propria casacca che reca lo stemma d’epoca. Franco Baresi, scelto come capitano per il Mondiale ‘94, ha il “logo IP” sulla maglia Diadora. L’abbiamo chiamato così perché, a un’occhiata anche solo fugace (e sono le migliori…), appare evidente come sia una riproposizione smaccata del marchio dello sponsor. Si tratta di un rettangolo verticale inclinato verso la destra dell’osservatore, bordato d’oro e tripartito. Sulla parte superiore stanno le tre stelle dorate molto grandi sullo sfondo azzurro; nella parte mediana domina il logotipo Federazione Italiana Giuoco Calcio, azzurro in campo bianco e a caratteri Sans-Serif, con la parola “Italiana” che occupa l’area che in araldica si definisce cuore dello scudo; nella parte inferiore chiude il tricolore. In alto a sinistra, a toccare il vertice del rettangolo, cioè il capo destro, sta un tondo azzurro listato di giallo: i colori del marchio IP. Un logo costruito con sottile malizia narrativa, in quanto il puntino-palla si risolve in una sineddoche che rimanda alla “i”, mentre il parallelogramma svolge l’identica funzione collegandosi alla “p” di Petroli. Se poi vogliamo disquisire di valenza degli smalti all’interno di un blasone siffatto, i toni base non sono più il bianco-rosso-verde ma il giallo oro e l’azzurro. Sempre i colori della Italiana Petroli S. p. A.

Il logo IP rimase sulle maglie azzurre fino al 1999, quando, per uno smarcamento all’interno della stessa azienda che qui non stiamo a spiegare, il nuovo presidente della FIGC, il piemontese Luciano Nizzola, scelse di tornare al modello “scudetto Italia”; con la scritta però in campo nero: un “Black Italia”. Questo emblema durò una decina di match. Quindi, il 31 marzo 2004 in Portogallo in amichevole, la Nazionale di Giovanni Trapattoni si allineò sul terreno dello Estadio Municipal di Braga con una nuova maglia che aveva lo scudetto sormontato da tre stelle dorate e provvisto di una cornice più spessa. Tra l’altro, piazzato al centro del petto, pochi centimetri sotto il colletto: anche questa una première assoluta nella storia degli stemmi azzurri. Questo modello, con le stelline sistemate ad arco e ricamate direttamente sulla maglia (solamente lo scudo colorato era termo-applicabile), e l’iconico puma dello sponsor tecnico a fungere da tenente, accompagnò l’infelice avventura degli Europei portoghesi.

Nell’autunno del 2005, Franco Carraro presentò un distintivo dal look completamente ripensato. Quasi in contrapposizione alle rotondità espresse dallo scudo con le tre stelle in capo, che poi tanta fortuna non aveva portato, uno scudo sempre modello Grande Torino, ma dai tratti più angolosi e inscritto in una bordura dilatata di un azzurro intenso, al fine di creare l’effetto marchio. Andiamo a descriverlo nei dettagli. Sui tre pali della bandiera, che però hanno assunto la forma di frecce direzionate verso il basso, spiccano, in una posa da mostrina militare, le quattro stelle dorate. La stella del palo centrale è accoppiata ad un vortice verde, rosso, bianco e azzurro contenente la scritta dorata FIGC, posizionato nel punto esatto che nella terminologia araldica si definisce ombelico; la stessa pala è più larga delle altre per consentire l’artificio. Nell’area alta dello scudo è sopravvissuta la scritta Italia, maiuscola a lettere d’oro in campo azzurro. Il marchio – geometrico e graficamente aggiornato in quanto di tipo vettoriale facilmente estraibile e dimensionabile (“scalabile”, nella terminologia dei pubblicitari) nelle sue varie componenti, tutto giocato su un’idea di movimento a turbina, col motore che è la FIGC – esordì sulle maglie degli uomini di Marcello Lippi in amichevole ad Amsterdam il 12 novembre 2005; e in maniera più che positiva, in virtù del 3 a 1 inflitto agli olandesi. Lo “scudetto vortice 3 stelle”, con la sua duplice isotopia accelerazione/tradizione, accompagnò poi la vittoria del Mondiale in Germania, motivo per cui ancora oggi la casacca del 2006 è la più ricercata su internet dai tifosi.

Così com’era accaduto nel 1982, il trionfo nella rassegna iridata introdusse un’ulteriore stella nel blasone. Trattandosi ormai di un marchio commerciale, seppure aurato di una carica emotiva paragonabile a pochi altri simboli nell’immaginario del popolo italiano, la necessità di aggiungere l’astro portò a cambiamenti neanche tanto piccoli: le quattro stelle diminuirono in grandezza e lasciarono spazio a un vortice FIGC di maggiori dimensioni (l’ego allargato dell’azienda?), posizionato nella zona chiamata posto d’onore dello scudo. L’emblema, ovvero lo “scudetto vortice 4 stelle”, esordì il 2 settembre 2006 in occasione del primo impegno del girone di qualificazione all’Europeo del 2008. Un pareggio con la Lituania al San Paolo di Napoli che, in qualche modo, prefigurava la cattiva stella dell’Italia affidata a Roberto Donadoni, indi vanamente riconsegnata a Lippi per i Mondiali del 2010 in Sud Africa.

Tra risultati altalenanti, sotto le presidenze di Giancarlo Abete e di Carlo Tavecchio (dall’agosto 2014, a seguito della pessima prova ai Mondiali in Brasile), il vortice 4 stelle continuò a rifulgere sulle casacche delle tante versioni (17) delle nazionali di calcio azzurre. Nel 2017, Tavecchio, nell’introdurre la sera del primo di ottobre un nuovo modello di scudo tricolore, tornato a foggia svizzera con le quattro stelle poggiate in capo e il vortice FIGC ridimensionato rispetto alla scritta Italia dorata in campo azzurro leggermente arcuata en pendant, accennò ai valori di italianità del marchio. Le quattro stelle liberate dal contesto significavano, secondo lui, «l’orgoglio del Paese» e «la speranza» di portarle a cinque sotto la sua presidenza. Inutile aggiungere che il flop nella qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia portò invece alla defenestrazione del falso profeta.

sostituire la parte finale così:

Con l’avvento, il 22 ottobre del 2018, dell’attuale presidente, Gabriele Gravina, il marchio agonistico non è mutato. Tuttavia, è stato deciso che, dal 2023, esso sarà rimpiazzato da un nuovo logo per la Nazionale. Che si abbinerà al “marchio istituzionale” presentato il 4 ottobre 2021 negli spazi dell’officina creativa milanese Garage Italia. Sorprendentemente, quest’ultimo logo della federazione è rotondo come il primo che compariva sulle carte intestate nel periodo precedente alla Grande Guerra. L’attuale Federazione, infatti, anche se ufficialmente nata nel 1898 a Torino, l’8 agosto del 1909 a Milano mutò il nome da FIF in FIGC. A quel tempo, sulle carte intestate compariva il logotipo FNIGC: Federazione Nazionale Italiana del Giuoco del Calcio.

Prima di questo cambiamento, dunque, niente loghi, marchi o emblemi per la Federazione governante il ristretto manipolo di club italiani applicati al football. La maggior parte dei dirigenti e dei giocatori parlavano inglese o tedesco, ed erano tutti “amateur”.

Esso è stato anticipato dall’agenzia Footy Headlines, proponendo però una timeline completamente errata.

- Articolo scritto da Marco Impiglia, autore de “IL MIO NOME E’ SCUDETTO. Storia del simbolo più amato dagli italiani”. Il preziosissimo volume lo si può richiedere scrivendo direttamente a: [email protected]