Una passione per il profumo del pallone di cuoio l’ha portato a scrivere un libro: “L’ultimo spogliatoio“. Titolo emblematico che prepara il lettore ad un viaggio nel luogo segreto: la camera dei silenzi, dove solo chi c’era sapeva. Chi non c’era poteva immaginare, fantasticare. Anche il giornalista doveva farsi aiutare dall’intuito: da uno sguardo di un giocatore o dalle parole smozzicate prima di lasciare il campo d’allenamento e da quello farne un articolo. Qualcuno lo chiama sensazionalismo, altri giornalismo.

Vicenza, lo stadio “Romeo Menti”, la porta dalla parte della stazione: “Io preferivo quella nord dalla parte del centro, perché mi portava fortuna”. Sembra di essere in un sogno. Con Adriano Bardin che ha qualche anno più di te: avviene qualcosa di inaspettato. Le sue parole diventano immagini.

Ogni suo ricordo diventa un pezzetto di fotogramma che si materializza davanti ai nostri occhi e come un riflesso condizionato, le rivedi in bianco e nero, a rallentatore: viste mille volte, ma questa volta hanno un sapore diverso, con il ricordo diretto di un protagonista di quegli anni. Diventano vive, quasi le tocchi. Sembri uno del pubblico che esulta. Diventi un giocatore che, palla al piede con un movimento naturale sfiora il cuoio quel tanto per dargli una traiettoria beffarda per l’estremo difensore avversario. E diventi braccia alzate, un tuffo del difensore, un arbitro, un allenatore, un’esultanza. E’ un connubio infinito di emozioni che la voce di Adriano Bardin condisce come la voce fuori campo nel descrivere le immagini che scorrono sullo schermo.

Nato a Schio nel 1944, da buon veneto ha quella qualità ineguagliabile di ogni figlio di questa terra: l’essenzialità. Non ha bisogno di trovare concetti esasperati, sa come arrivare al nocciolo del suo pensiero.

Una terra, il Veneto, dove alle parole si è sempre anteposto il fare: giri nelle loro città e alle nove del mattino non trovi nessuno in giro. Tutti appena possono lasciano la scuola per andar “sotto parun” per imparare il mestiere. Lo studio è importante, ma “schei xe meglio”.

Tono gioviale, decibel bassi: la sua semplice naturalezza porta il colloquio su binari che scorrono piacevolmente. Partiamo dal 1962 il suo esordio: contro il Mantova.

“Al “Romeo Menti” e finì 1-1. E sai chi mi segnò?”

Ce lo dica lei.

“Gigi Simoni. Un grande amico con cui ho un bellissimo rapporto. Segnò su cross di Schnellinger. Pensa un po’: ricordo anche chi gli fece l’assist”.

Quella sera dopo l’esordio cosa provava?

“Tornai a casa a Schio in treno. Con me c’erano i tifosi del Vicenza che commentavano la partita”.

L’hanno riconosciuta?

“No, non mi conoscevano. Ero alla mia prima esperienza e sentirli che parlavano di me mi faceva sentire bene. Quasi importante”.

Prima di quell’esordio in A contro il Mantova cosa c’era?

“Settore giovanile nella Lanerossi Vicenza – allora si chiamava così – al pomeriggio e al mattino lavoro. Non era come oggi che ti è permesso studiare”.

Dove lavorava?

“In filatelia nello stabilimento della Lanerossi. Come si diceva: imparavo il mestiere. In quegli anni eri fortunato a lavorare nella Lanerossi”.

Sacrifici?

“Ma no! Alle 13 prendevo il treno da Schio e andavo a Vicenza ad allenarmi. Vivevo tutto con spontaneità e divertimento assoluto”.

Chi la fece andare in prima squadra?

“Mister Manlio Scopigno quando era con noi a Vicenza. Di solito i portieri si allenavano a parare i tiri dei giocatori e un pomeriggio fui riempito di tiri da parte di alcuni compagni di squadra. Quella volta feci due-tre interventi importanti. Dopo l’allenamento mi prende da parte e mi dice: basta lavorare, è il momento che tu inizi a vivere da professionista”.

Come riuscì ad esordire?

“Furono alcuni eventi fortunati per me. C’era il portiere titolare Luigion che aveva la febbre e il secondo era infortunato. Emozione unica anche a distanza di tanti anni”.

Ama il calcio…

“Sono cinquant’anni che vivo di questo sport. E’ una parte di me e ogni giorno è bello condividere la gioia che hai dentro con i giovani”.

Attualmente di cosa si occupa?

“Aiuto amici che chiedono la mia collaborazione. Ho deciso: voglio fare il maestro di tecnica e insegnare alle giovani generazioni la bellezza del calcio”.

Pensa che si sia perduta?

“Sotto un certo aspetto sì. Ora si corre, la tecnica si è persa e tutto è basato sull’agonismo. Normale che questo vada a discapito della fantasia”.

Perché il suo libro ha un titolo simile?

“La tv di oggi ha sconsacrato anche l’ultimo mito che rimane inviolato del calcio italiano: lo spogliatoio. Si è perso quel rito, quell’atmosfera per darla in pasto a tutti. Non credo sia una bella cosa, perché è un rito, quello del prepartita, che non bisogna violare per mero voyeurismo. Cosa vogliono cavar fuori da una cosa simile? Lei prenda un giocatore: vuol fare i suoi bisogni, ma c’è la tv e prova anche soggezione”.

Che calcio era il suo, in quegli anni?

“Molto più bello, più sincero e meno frenetico. C’era il rispetto per l’avversario e per i compagni di squadra. Si viveva tutti insieme e l’atmosfera che c’era la domenica ti faceva sentire felice”.

Prendendo spunto ancora dal titolo del suo libro, ci racconti come era vissuto lo spogliatoio in quegli anni?

“Era un luogo sacro, senza voler scomodare i santi. Guarda: mi capita di guardare il calcio di oggi e vedo squadre che si parlano in campo. Una cosa inconcepibile ai miei tempi. Noi si parlava nello spogliatoio e in campo si giocava, senza dir nulla”.

Ma uno come Balotelli come sarebbe stato trattato in uno spogliatoio di allora?

“Su di lui ho un’idea ben precisa: il giocatore è forte e non si discute, ma credo che non sarebbe mai entrato in uno spogliatoio. O magari ne sarebbe uscito diverso”.

Ironia sottile e pungente. Quando con l’essenziale si raggiunge il proprio scopo. Un po’ come i fotografi di quegli anni: foto contate e il rullino preservato ed anche la singola fotografia andava centellinata per evitare di perder tempo a cambiar rullino, rischiando di perdersi l’attimo migliore.

Come si smaltiva la sconfitta in quegli anni?

“Bella domanda (sorride, ndr). Si smaltiva con la doccia del martedì pomeriggio dopo l’allenamento. La tensione ancora aleggiava al ritorno dopo il lunedì di riposo, ma scaricare la rabbia sul campo era lo sfogo giusto”.

Quando si perdeva, com’era l’aria nello spogliatoio?

“Tesa! Non si parlava molto. A quelli più scafati non servivano le parole: bastava uno sguardo e ti dicevano tutto”.

E se sbagliava qualcosa in partita, cosa succedeva?

“Si arrabbiavano, ma più che altro perché c’era passione nel giocare a calcio e l’errore – se non voluto – era capito, ma se questo inficiava sulle sorti della squadra erano guai”.

Quella passione che oggi non c’è più?

“Sotto certi aspetti ora devi entrare in un certo giro e le cose cambiano radicalmente”.

Cosa non le piace del calcio di oggi?

“La supponenza e la mancanza di rispetto. Il dover sempre dimostrare anche alla mia età. Dover sempre combattere, come se quello che tu sei stato non conta niente. Mi dà amarezza parlarne, ma è la realtà. Oggi provi a dare un consiglio ad un allenatore e subito ti stoppa: lo so già. Non ti fa finire neanche il tuo pensiero e lì – come ho detto prima – scatta la supponenza del “so tutto mi”. E’ brutto, credimi, perché la tua esperienza aiuta sempre, ma non viene vissuta come arricchimento o fonte di dialogo, ma come un modo per prevaricare”.

Tra i tanti rituali che questo calcio sembra voler dimenticare c’è il colpo dei tacchetti del portiere nei confronti del palo.

“Hai ragione, ma ti dico: non era tanto qualcosa di rituale quando lo facevamo noi, ma una necessità”.

Cosa vuol dire?

“Lo facevamo perché i tacchetti sotto le scarpette erano di legno e dovevi fissarli con i chiodi. Quindi tu immagina questa scena – oggi farebbe sorridere – ma allora battevi i tacchetti sul palo per vedere se rimanevi in equilibrio. Metti che si rompeva un tacchetto, dovevi star lì con il martello a fissarli con i chiodi”.

Quel fascino di cui parliamo spesso qui a “Mi ritorni in mente” lo ritroviamo per intero in questa immagine di Bardin che con il martello posizionava i tacchetti sulla scarpa. Lei parla spesso dei sentimenti nel calcio e della riconoscenza. Ma esistono?

“L’aspetto umano è una cosa che va separata dal rapporto professionale, lo so da me. Sono poche le persone con cui si instaura una sinergia che aiuta anche sul lavoro. Siamo epoche diverse, ma pensavo che almeno il rispetto e il ruolo che hai avuto contassero qualcosa”.

Parliamo un po’ del suo Vicenza.

“L’ho detto prima: cinquant’anni di vita e ancora oggi i tifosi mi fermano e mi parlano del Vicenza, come se fossi uno della rosa. E’ bellissimo”.

Fa male vedere i “magnagatti” in Lega Pro dopo vent’anni ad un certo livello.

“Io la guardo da un altro punto di vista: sono tre-quattro anni che il Vicenza perde. Bisogna riabituare il tifoso a vincere: c’è scoramento, sfiducia e anche la sconfitta più immeritata viene vista come un déjà-vu: un già visto che lascia indifferente il tifoso”.

Torna spesso al “Menti”?

“Sì, sì. Con la società ci siamo separati da buoni amici e non intendo in questa sede far polemiche. Hanno fatto altre scelte, auguri a loro, ma il mio Vicenza lo vado a vedere spesso”.

Che emozione prova?

“Certe sensazioni non si riescono a spiegare a voce. Non passa inosservato il tunnel che porta al campo. Oggi è diverso rispetto a quando giocavo io. Mi preoccuperei del contrario”.

Mi diceva che la porta fortunata era quella sotto la nord.

“E’ vero! Le più belle prestazioni le ho fatte lì. Quella sotto la sud – dietro la stazione – era sempre foriera di brutte notizie”.

Le foto che abbiamo avuto modo di vedere la ritraggono spesso in maglietta nera. C’è qualche analogia con Lev Yashin, portiere russo detto: “il ragno nero” o con Zamora, portiere della Spagna?

“No no, soltanto che quella era la maglia. Avevo i bordi del colletto biancorossi. A quei tempi i magazzinieri avevano quasi più potere dell’allenatore: quella era la divisa di gioco”.

Fa specie pensare a questi particolari e se guardiamo le divise di gioco delle squadre di calcio attuali, sembra che Bardin ti stia raccontando un romanzo. Lei ha lavorato per tanti anni con Giovanni Trapattoni. Ci dica qualcosa sul “Trap”.

“E’ un vincente e grande conoscitore di calcio. Lo vedi da come si pone nei confronti del gruppo, da come cammina, da come gesticola. Un vero leader si vede nei minimi particolari. Lui è un maniaco di fasi di gioco che per molti possono sembrare insignificanti. Leggere una partita non è facile, lui ci riesce benissimo”.

Lei è stato anche in Sardegna. Una terra ancora per molti aspetti inesplorata: che ricordo ha dei sardi?

“Persone belle e devo dire che se ti fai amico un sardo, lo diventa per sempre. Sono gente semplice, ma un amico un giorno mi disse una cosa che ancora adesso mi fa venire i brividi dietro la schiena: siamo isolani su un’isola isolata. Se ci pensi è molto pesante, ma da il senso di ciò che è la Sardegna: una terra ricca di fascino e allo stesso tempo ti intimorisce con quel suo mistero nascosto”.

Lei se lo aspettava che Manlio Scopigno vincesse lo scudetto con il Cagliari?

“Sì, non mi ha mica meravigliato. Era uno dalla grande personalità e sapeva leggere le partite. A quei tempi non era facile, spesso si badava al sodo, mentre lui era uno che spaccava il capello in quattro”.

Altre foto che ci hanno colpito, una ad esempio la prendiamo in prestito dal suo libro: un arbitro che sta per entrare nel vecchio stadio “Appiani” di Padova. Si dice che la sensazione di avere la gente addosso intimorisse i giocatori.

“Te lo confermo e ti dirò anche di più: quella foto che tu dici è stata scattata un istante prima che il direttore di gara quasi balzasse dallo spavento. Lo stadio “Appiani” per com’era stato costruito ti portava ad entrare in campo e ad avere il pubblico che ti respirava addosso e chi non era abituato riceveva una brutta sorpresa. Quel pomeriggio tranquillizzai l’arbitro e gli dissi: non si preoccupi, qui è normale. Anche noi ogni tanto ci facciamo cogliere alla sprovvista, ma poi l’abitudine fa passare tutto”.

Ci racconti un po’ di particolari che spesso vengono messi da parte: ad esempio voi portieri che guanti usavate?

“Di solito si usavano quelli in cuoio e imbottiti con il materiale della tavola del ping pong. Poi ci siamo ingegnati e c’era chi ci metteva la plastica. Invece io usavo quelli in lana. Me li fece mia suocera”.

Immaginiamo quando pioveva come si combinavano.

“Vero, però noi eravamo fortunati perché quando c’era il campo inzuppato ci veniva richiesto di respingere tutti i palloni, quindi evitavi la figuraccia della presa. Ma tu lo sai che un portiere in quegli anni veniva giudicato buono o meno da come si comportava sulle prese?”.

Accidenti.

“Per noi era una manna dal cielo quando pioveva. Oggi ad esempio con i contratti è tutto diverso, ma allora per essere riconfermati dovevi almeno arrivare a venti presenze e avevi una chance di rimanere dov’eri”.

Lei tra i tanti personaggi che le sono passati vicino o che ha affrontato da avversari, ha vissuto anche il “Paron” Nereo Rocco. Cosa ricorda di lui?

“Era un uomo forte, ma fragile allo stesso tempo. Poche parole, burbero, ma con carisma”.

Ci ha raccontato un aneddoto poco prima dell’intervista su di lui, ce lo vuol dire?

“Questa mi fu raccontata da un amico: allenava il Milan e affrontarono il Real Madrid in Spagna. Sul pullman della squadra arrivato fuori al “Bernabeu” disse loro: chi gà paura può rimanere in pullman e sedersi. E per prendere in giro i suoi, fu il primo a sedersi. Aveva uno spirito battagliero, ma sapeva come rompere la tensione del gruppo per gli incontri importanti”.

Lei ha conosciuto anche il primissimo Roberto Baggio.

“Certamente. Da bambino si metteva dietro la mia porta con il padre che lo accompagnava allo stadio”.

Ha avuto modo di vederlo crescere. Si sarebbe immaginato che sarebbe diventato così forte?

“I colpi c’erano e la classe si vede fin da subito”.

Dal punto di vista umano, chi è Roberto Baggio?

“Un grande uomo, ti dico solo questo”.

Il portiere più bravo che ha allenato chi è?

“Ne ho avuti tanti e tutti bravi. Sicuramente quello che ritenevo completo era Roberto Aliboni (ex tra le altre di Brescia e Carrarese negli anni ’80). Tra i pali era davvero bravo. Ho avuto anche la fortuna di allenare portieri come Bordon e Luca Marchegiani. Quest’ultimo sulle uscite era bravo”.

Il giocatore che l’ha fatta disperare maggiormente chi era?

“Tanti, ma uno in particolare era Massimo Palanca del Catanzaro. Ti racconto un altro aneddoto prima di una gara: un sabato notte – non ricordo se eravamo a Catanzaro o a Vicenza – mi alzai e andai a guardare fuori dalla finestra se c’era vento. Con le folate i suoi calci d’angolo erano ancora più pericolosi. Era un incubo quel suo calcio”.

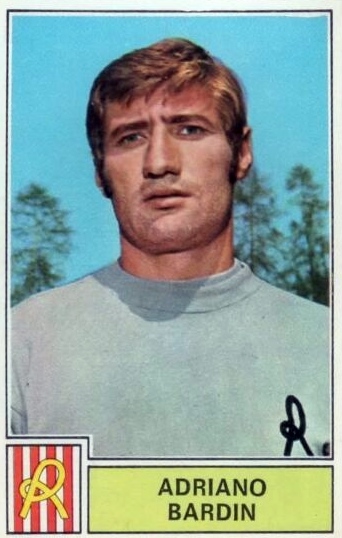

Adriano Bardin (Schio, 31 gennaio 1944)