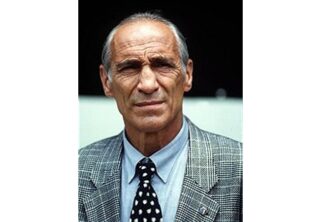

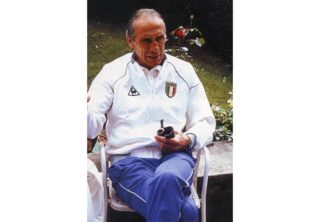

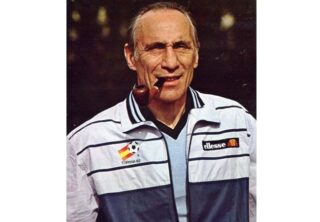

Una carriera calcistica da mediano, poi la lunga gavetta da tecnico azzurro e la splendida vittoria, tra la diffidenza generale, ai Mondiali del 1982. Una grande uomo, ingiustamente emarginato dal calcio che conta

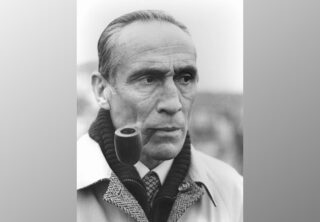

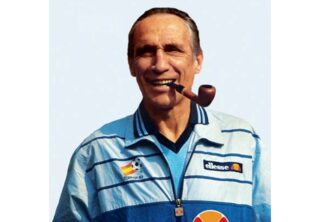

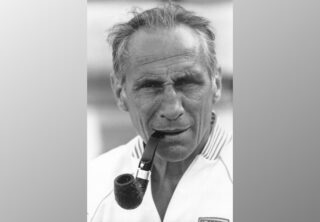

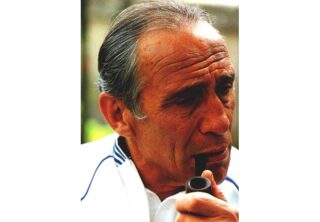

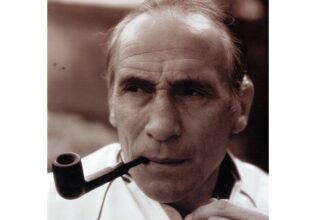

Il suo naso, quel naso da pugile che assieme alla pipa ha tracciato i contorni di un’epoca del calcio italiano, lo hanno modellato tre incidenti, come lui stesso ha raccontato: «Tre fratture, mica una. E due causate dai miei compagni. La prima volta ero arrivato all’Inter da poco, partitella, il portiere Soldan grida mia mentre io sono già in aria a respingere di testa, il pugno anziché sul pallone arriva sul mio naso. Operato, raddrizzato, come nuovo. Pronto per la seconda volta, a Trieste, con il Toro. Saltiamo nella nostra area, io per rinviare, Fortunato per incornare verso la porta. Ci sbilanciano, la palla passa un attimo prima, fronte contro naso, altra frattura. Infine, partitella del giovedì al Filadelfia, la nuca del giovane Mazzero contro il mio vecchio, solito naso. L’ho tenuto cosi, una specie di medaglia se non al valore perlomeno al coraggio».

Il naso di Enzo Bearzot è un naso sincero. Racconta di un carattere scabro, più incline agli spigoli che alle armonie della diplomazia, disposto a spezzarsi pur di non rinunciare alla via diritta della coerenza e del rigore. Un carattere d’altri tempi, così fuori moda al giorno d’oggi che da anni il pensionato Bearzot Enzo da Ajello del Friuli è stato confinato in un cantone d’oblio dal calcio che conta. Come un appestato, come se il filo di fumo della sua pipa minacciasse imbarazzi al calcio dei grandi affari e dei piccoli risultati. Il ricordo ingombrante, o, se vogliamo, la cattiva coscienza del calcio d’oggi è un’avventura che parte dall’immediato dopoguerra. Una carriera da mediano, di quelli di una volta: tosto e risoluto, la battuta pronta col piattone, la testa a svettare, grazie alla statura torreggiante, per poderosi rilanci; sulla mezzapunta avversaria o sul centravanti non fa differenza. Per lo più, Enzo Bearzot è centromediano o mediocentro, come si diceva nel calcio d’allora, che respirava il Sistema e affidava alla linea davanti al portiere marcature spietate.

La scuola di Rocco

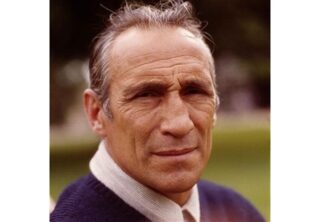

Di famiglia benestante (papà Egidio direttore di banca a Cervignano), di solida cultura classica, ai tempi del ginnasio frequenta il pallone con successo. Lo nota un dirigente della Pro Gorizia, Serie B, e lo porta nel calcio vero. Due anni dopo il sogno diventa realtà con la maglia dell’Inter, ma il gran numero di campioni gli lesina spazio. Una stagione a Catania, che lo matura come uomo e calciatore, poi il Torino, l’amore della sua vita di giocatore, una nuova parentesi in nerazzurro e infine dieci stagioni filate in granata, fino all’addio. Con una sfortunata presenza in Nazionale (in marcatura sull’immenso Puskas), a certificare la solidità del suo calcio dal buon profumo di provincia, poco elegante, magari, ma molto schietto.

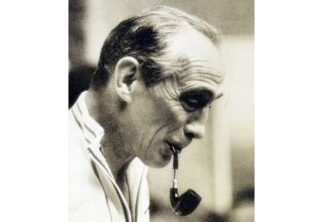

Quando la carriera inciampa sull’età, Bearzot ha in testa solo il calcio e la voglia di rimanervi dentro. Da sempre si sente un “capobranco”, capitano per vocazione e non per brama d’autorità. Nereo Rocco, tecnico granata, gli rivolge l’invito formale: «Ciò, bruto mona, quand’è che ti scominzi a darme una man?».

Enzo dal naso schiacciato non aspettava altro. Prende a mano la De Martino, la Primavera dell’epoca rafforzata da elementi della prima squadra. La lezione del Paròn vale più di dieci corsi di Coverciano, anche se si dipana tra il campo di allenamento e le osterie delle lunghe sere torinesi.

Dopo quattro anni, quando l’annaspante Prato gli chiede aiuto, Enzo si butta e coglie l’obiettivo, conquistando un ottimo nono posto. L’uomo del destino però è Ferruccio Valcareggi, che gli propone di entrare nei ranghi federali, con la prospettiva di un lavoro in profondità. Bearzot accetta e segue la lunga trafila, al seguito di zio Uccio ai Mondiali 1970 e 1974, poi alla guida dell’Under 23 e infine, nel 1975, aiutante di campo del Ct Fulvio Bernardini. La scelta desta commenti ironici, Bearzot è “quello del Prato”, anticamera delle contestazioni che verranno, dure e implacabili.

Nel 1977, quando Bernardini si fa da parte con amarezza, Bearzot diventa commissario tecnico azzurro e comincia la più schizofrenica avventura della storia del calcio italiano. La prima preoccupazione del nuovo Ct è la creazione del gruppo, che funzionerà da piedistallo per la Coppa del Mondo. Lo ha sintetizzato così, nella memorabile biografia dedicatagli da Gigi Garanzini: «Per far bene in questo mestiere atipico ed estremamente empirico si può partire da molte angolazioni diverse. La mia è la creazione del gruppo. Un concetto che ho maturato poco alla volta da giocatore e ho poi applicato e perfezionato da allenatore. La mia idea di gruppo non è molto distante da quella di famiglia, allargata, si capisce. Se tu ti senti inserito in un gruppo vero sai di poter contare, in qualsiasi momento, sulla solidarietà degli altri. E di dover essere pronto a fornire la tua, altrettanto tempestivamente. Puoi essere in grande giornata e sentirti capace di dare una mano a chi vedi in difficoltà, come ti puoi sentire in giornatano: ma se vai in campo con la certezza che i compagni ti aiuteranno, riuscirai a dare più di quanto pensavi. Le ore della vigilia sono terribili, l’attesa dell’evento ti prosciuga. Ma tu sai di poter contare sulla solidarietà altrui perché sei inserito in un gruppo. E sai che chi in questo gruppo ti ha inserito sarà sempre molto attento a valutare il tuo comportamento, il tuo impegno, la tua dedizione: e a perdonarti, in presenza di questi requisiti, una prestazione non positiva. Per me, quando si va a dirigere una squadra si comincia da qui. Mettendoci anche tanta pazienza, si capisce, proprio quella che a me inizialmente mancava: l’ho poi imparata frequentando Valcareggi, la persona più paziente che io abbia conosciuto nel mondo del calcio».

La via nuova

La ricerca degli elementi giusti parte da qui, dunque, prima ancora che dalle pur indispensabili qualità tecniche. Perché il campione può avere piedi d’oro o alla dinamite, ma se la sua traiettoria non coincide con quella del gruppo, la sua classe finisce con lo sfiorire fino a sterilizzarsi. L’esperienza del Mondiale 1970, il dualismo tra le primedonne Mazzola e Rivera, aveva lasciato un segno profondo. Piuttosto che coltivarsi in seno una simile rivalità, Bearzot avrebbe poi sempre preferito operare una scelta definitiva, per quanto dolorosa. E il torinista Claudio Sala, tanto per fare un solo nome, avrebbe avuto la carriera azzurra troncata dalla stella di Causio, di pari levatura tecnica, ma parte integrante del gruppo juventino. Ma non si deve credere che l’aspetto tattico passasse in secondo piano. Ed è da questo punto di vista soprattutto che i successi di Bearzot si sono scavati una nicchia importante nell’evoluzione del nostro calcio, benché qualche superficiale insista tuttora nel fare di tutta l’erba del dopoguerra un unico fascio, prima dell’avvento dei rinnovatori.

Bearzot conquistò fuori dai confini una popolarità e un lustro senza equivalenti in patria proprio per la capacità di sposare le sorti della Nazionale a un gioco non solo difensivo, ma anche di proposizione e di offesa. Col fiasco nel Mondiale 1974, d’altronde, si era chiusa la vicenda azzurra del taumaturgo del gol, Gigi Riva, il fenomeno capace di trasformare il contropiede in oro sonante. Battere strade diverse era una necessità. Bernardini ne aveva aperta una, pur lastricandola più di progetti che di concrete realizzazioni. A Bearzot toccò e riuscì il compito di trasformare l’idea in realtà, grazie a una serie di intuizioni geniali. Sapeva dai tempi di Rocco che un gruppo vincente va fondato su un’ossatura di giocatori se non anziani quantomeno esperti. Gli alberi maestri cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà.

Il primo linciaggio

Pensò allora che il meglio per modernizzare il calcio azzurro fosse scegliere uomini chiave il più possibile eclettici, capaci di tradurre nel concreto l’aspirazione del tempo legata al “calcio totale” di stampo olandese. In difesa, lanciò prestissimo Scirea, che col tempo sarebbe diventato una leggenda, il libero abile a trasformarsi nel primo dei centrocampisti al momento di riawiare l’azione; a centrocampo, Tardelli, terzino d’origine, poteva trasformarsi in difensore come in attaccante di complemento; in attacco, prima Bettega e poi Graziani possedevano la generosità e le doti per non fossilizzarsi in posizioni di attesa in area di rigore.

Il resto, furono colpi di genio autentici, come la convocazione a sorpresa dei giovani Cabrini e Rossi per il Mondiale 1978, quando l’Italia partì per l’Argentina tra i fischi del pubblico e la deplorazione indignata di gran parte della critica, e poi divenne la sorpresa più bella della manifestazione. Non vinse il titolo solo per la fatale imprudenza di andare a battere i padroni di casa nella loro tana di Baires quando il girone aveva già dato i suoi verdetti. Una prova di forza e di orgoglio scontata poi con la decisiva ostilità dei direttori di gara.

Il quarto posto del ’78 venne salutato dall’entusiasmo popolare, che da otto anni attendeva di riaccendersi per le maglie azzurre, e dall’approvazione generale degli osservatori esteri: gli italiani sapevano non solo giocare di rimessa, ma anche produrre un calcio piacevole, di prudente ma efficace iniziativa. Il modulo di Bearzot venne ribattezzato impropriamente “zona mista”, contemplando le tradizionali marcature fisse in difesa e controlli a zona a centrocampo.

Lo stesso ex Ct l’ha così ricordato: «Il sistema di gioco? Zona mista, quella di allora. Marcature a uomo quando e dove occorre, disposizione a zona nel resto del campo. Ci sono certi tipi di giocatori che puoi annullare più facilmente se gli togli un pò d’aria da respirare. Dopodiché, se hai assemblato una squadra di giocatori polivalenti sai che se la cavano sia se e ‘è da soffrire e difendere sia quando è il momento di prendere l’iniziativa e attaccare. A forza di giocare insieme diventano una buona squadra anche undici mediocri. Figurarsi se tra loro e ‘è un campione, o meglio ancora più di uno».

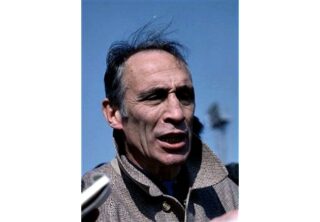

La riappacificazione con la critica fu soltanto apparente. Una pace armata, come peraltro era inevitabile che fosse, visti i presupposti. Gli entusiasmi del Settantotto svaporarono in fretta nei due anni successivi, tra amichevoli sciape e un’Europeo guastato dal calcioscandalo che aveva estromesso Rossi e Giordano, l’attacco titolare. Nell’81 Bearzot è nell’occhio del ciclone. Le telefonate notturne d’insulti, le parolacce per la strada, frutto anche di attacchi a dosi massiccie da esagitate tribune televisive, lo costringono a cambiare casa a Milano, almeno per proteggere la famiglia. A tanto arriva il malcostume crescente, a tanto la miopia, destinata a subire il contrappasso più feroce.

Il trionfo del coyote

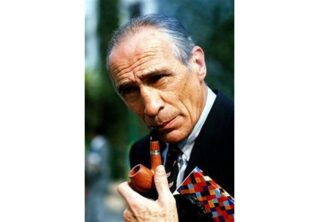

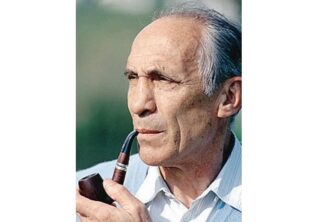

Quando Bearzot si accinge a partire per la Spagna, nella tarda primavera del 1982, le voci a lui favorevoli sono una sparuta minoranza. Il resto è attacco frontale, quotidiano, che nel corso della fase preliminare del Mondiale, intonacata di ben poco esaltanti pareggi, rasenta il linciaggio. D’altronde, dagli stessi vertici azzurri arrivano ben poco eleganti reprimende dopo una partitella di allenamento col Braga, in Portogallo, alla vigilia del debutto, a fomentare vieppiù il clima ostile. Qualcuno dipinge Bearzot come lo scemo del villaggio, altri come un pugile fin troppo suonato.

Dal terreno tecnico la faccenda tracima su quello umano. E quando anche i calciatori vengono presi di mira, scatta la scelta del silenzio stampa. Il patriarca Zoff ha il compito di tenere in vita l’esile filo dei rapporti con la truppa dei cronisti acquartierata a Vigo. Assediato nel fortino, Bearzot, sempre più cupo e scontroso, si stringe ai suoi “coyote” e prepara le sfide impossibili del secondo turno: l’Argentina di Maradona e il Brasile di Zico, che dovranno segnare la sua definitiva caduta nella polvere.

Alla vigilia della spedizione, Paolo Rossi, detto Pablito dai felici tempi argentini di cui aveva incarnato la più fragrante sorpresa, è uscito dai ceppi del calcioscommesse, due anni di squalifiche che ne hanno arrugginito i meccanismi. Bearzot lo ha voluto con sé e lo ha mandato in campo, insistendo nonostante le esili esibizioni. Una testardaggine violentemente contestata. Enzo insiste e manda ancora Rossi in campo, contro tutto e tutti. E Pablito, miracolo, si sblocca contro l’Argentina e poi trafigge tre volte il Brasile. Un’apoteosi. E continua con la Polonia, fino al gran finale contro la Germania.

L’Italia campione del mondo è meno frizzante e tecnica di quella argentina, ma la pareggia in efficacia. Zoff, mirabile quarantenne, è il miglior portiere del Mondiale, In difesa giostrano la coppia di terzini Gentile-Cabrini, una delle meglio assortite della storia, un marcatore fisso, Collovati o il diciottenne Bergomi, il libero Scirea; a centrocampo, un faticatore, Oriali o Marini, l’incursore Tardelli e i fantasisti Conti e Antognoni. In attacco, il guizzante Paolo Rossi, re dell’opportunismo, e il generoso Graziani. Nella notte di Madrid, l’11 luglio 1982, Enzo Bearzot sale nell’empireo del calcio assieme ai suoi ragazzi. Il corteo alle sue spalle si è ingrossato all’improvviso.

Assieme ai politici, sul carro del vincitore salgono ansimando un po’ tutti, a costo di funamboliche e un po’ patetiche virate di trecentosessanta gradi. Lo scemo del villaggio è diventato un “galantuomo”, se non proprio un genio della panchina. Bearzot comincia il giorno dopo la sua decadenza. Medita di lasciare, ma non se la sente di abbandonare i suoi ragazzi e commette l’errore più grave. Il resto, lo faranno i risultati, implacabili nella scissione tra la parentesi mondiali e il resto del menu quadriennali. Nell’anno solare 1982, la Nazionale di Bearzot vince solo quattro partite: ma sono appunto quelle che valgono il Mondiale.

Sbattuta fuori dalle qualificazioni europee, la squadra raggiunge senza troppi stimoli il Mondiale messicano dell’86, dove la sindrome da appagamento e l’esiguità del rinnovamento esplodono dopo la prima fase nella resa alla Francia di Platini. Per i detrattori, la caduta di Bearzot decreta la fine di un incubo. Ma nulla sarà più come prima e ancora oggi il fantasma della vittoria a sorpresa e delle marce indietro a catena ancora si agita davanti a chi giudica la Nazionale e vorrebbe magari affondare il bisturi della critica.

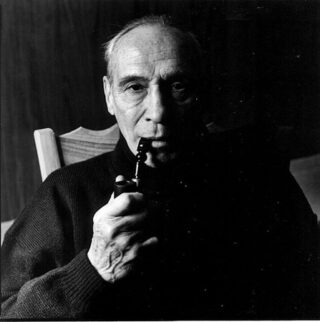

Quanto a lui, Enzo Bearzot, si offre docile ai carnefici. Viene insignito della carica di direttore delle squadre nazionali, per essere dopo poco brutalmente emarginato, come si conviene a chi ha osato vincere, perdipiù sulla diffidenza generale.Muore a Milano, nella sua casa in zona Vigentina, il 21 dicembre 2010 ricordato da chi gli è stato sempre vicino e dai tanti che, colpevolmente, lo riscoprono solo ora.