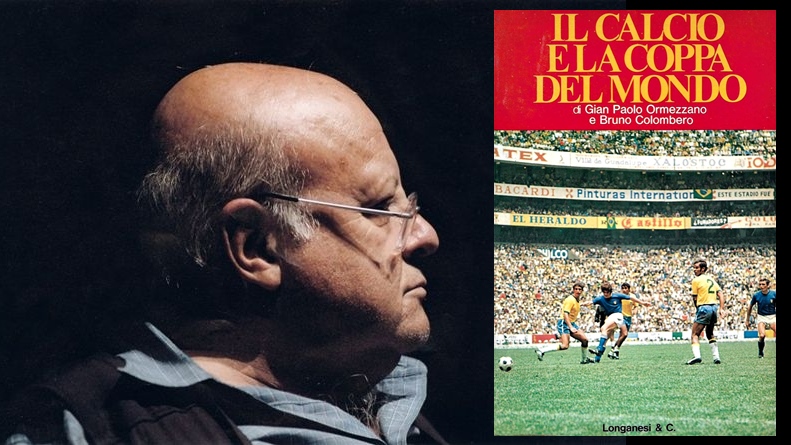

In questo libro, pubblicato alla vigilia dei Mondiali del 1978, Ormezzano si tiene, salvo qualche occasione, al di sopra della tecnica preferendo spiegare che cos’è e che cosa rappresenta un campionato del mondo di calcio nella storia dello sport. Ricordare episodi e curiosità serve all’autore per esemplificare, per sottolineare situazioni che si ripetono. Così il discorso sull’inserimento di una manifestazione come il Mundial nella situazione politica, interna ed internazionale, dell’Argentina, prende le mosse dal ricordo di quanto avvenne alla vigilia delle Olimpiadi di Città del Messico, dal massacro degli studenti nella piazza delle Tre Culture. «Lo sport scelse allora di andare avanti nonostante tutto — scrive Ormezzano —. Da quel momento i governi furono legittimati a non tornare mai indietro. Il governo argentino non ha fatto che allinearsi perfettamente a questo vangelo speciale al quale, non vi è dubbio, aderirebbero tutti i regimi del mondo, se sollecitati in presa diretta». Sport, implicazioni politiche, tutto nel libro è trattato con franchezza e senza falsi moralismi.

L’edizione 1982 del campionato mondiale di calcio avrà luogo in Spagna. Si calcola che la partita di finalissima avrà più di due miliardi di telespettatori. In pratica, al mondo, una persona su due assisterà alla saga dei ventidue uomini che corrono dietro a un pallone, nonché allo straordinario fatto disciplinare degli stessi ventidue, ognuno stella, anzi cometa con uno strascico colossale di interessi, sottomessi alla disciplina, agli ordini di una sola persona, l’arbitro.

Facile prevedere che nel 1982 il calcio mondiale trarrà la sua forza e dal suo colossale anacronismo e dalla sua favolosa attualità. Il fenomeno, che già adesso si staglia nel panorama sportivo, e non solo sportivo, del mondo per la sua mole impressionante, sarà ancora più macroscopico. Soltanto i grandi eventi terrificanti potranno, sul piano emozionale, concorrenziare nel mondo la finalissima della massima coppa calcistica. Soltanto un grande evento, quasi necessariamente tragico, potrà provocare le stesse scariche di andrenalina di un gol. E in ogni caso non con l’immediatezza della teletrasmissione certa, preannunciata dal vivo.

Nel 1977 il calcio, da intendere ormai come fenomeno sociale di cui la parte strettamente sportiva è soltanto una componente, benché a un certo punto risulti l’assoluto terminale, il calcio, dicevamo, si è aggiudicato circa un miliardo e mezzo di tifosi. Una tournée in Asia della squadra statunitense dei Cosmos, newyorkesi, capitanata dal negro brasiliano Pelé, ha portato il calcio rutilante in Cina e in India. Scene di fanatismo in entrambe le nazioni, con eco dell’evento, peraltro tecnicamente insignificante, nel mondo intero.

Ora, si consideri bene tale evento. I motori di esso, cioè da un lato i protagonisti del rito calcistico dentro il campo, dall’altro le folle, erano, sono rappresentativi di quattro regimi politici profondamente diversi, per non dire situati addirittura ai quattro punti cardinali: quello statunitense, quello brasiliano, quello cinese, quello indiano. Eppure il calcio è stato una sorta di Internazionale, è stato il comune denominatore, minimo o massimo non importa, per tutti questi uomini dipendenti da diverse situazioni politiche.

Non risulta che i sociologi, di solito attentissimi a penetrare anche le pieghe, anche le molecole del fenomeno calcistico, quando li disturba nella loro quiete domenicale, abbiano ravvisato l’importante momento cosmico, che in un certo senso anticipa e legittima le nostre previsioni riguardanti la presenza di oltre mezzo mondo davanti al video nel 1982. Previsioni che peraltro divengono già realtà per quella che è l’undicesima edizione della Coppa calcistica del Mondo, in programma in Argentina dal 1 al 25 giugno 1978. Telespettatori calcolati, per la finalissima, dal rni bardo in su. Certezza assoluta nel più grande spettacolo del mondo e nel più grande teatro del mondo. Prodromi di assoluta importanza: il 14 gennaio dello stesso 1978, anno davvero di grazia per non dire anno del Signore (ma chi è il Signore, il football?) seicento giornalisti provenienti da tutti i paesi del mondo oltre che, naturalmente, dall’Argentina, si sono assiepati in un ’salone del centro di Buenos Aires per assistere a una cerimonia di per se stessa meccanica e insignificante: il sorteggio, abbondantemente pilotato dalle decisioni prese due giorni prima, dei quattro gironi per la prima fase finale della Coppa del Mondo.

Un bambino di tre anni, il brasiliano Ricardo Teixeira Havelange, nipote del presidente del massimo organismo calcistico mondiale, la FIFA, cioè la Fédération Internationale de Football Association, ha calato la propria mano, decisamente vergine, nell’urna per estrarre dei cilindri, all’interno dei quali era contenuto il biglietto con il nome della squadra designata a far parte di questo o di quel raggruppamento.

Nel 1962, a Santiago del Cile, in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo che doveva disputarsi in quell’anno nella nazione andina, i giornalisti non cileni erano soltanto due, provenienti dalla vicina Argentina: uno argentino, l’altro italiano.

Il fenomeno della Coppa del Mondo prossima ventura e di tutto il calcio che ci aspetta dietro l’angolo, è essenzialmente un fenomeno televisivo. Sono stati fatti i conti in tasca al pugile statunitense negro Cassius Clay, al tramonto della sua carriera: i trentasei miliardi di lire che ha guadagnato sono stati in larga parte acquisiti negli ultimi anni, quando la televisione è diventata mondovisione, quando i satelliti sparati lassù, in alto nel cielo, hanno permesso la facile visione a tutti nel mondo degli incontri disputati magari in una località assolutamente sconosciuta prima.

La stessa televisione che si è impadronita, subito sezionandoli, laparatomizzandoli, dei Giochi Olimpici, si appresta a effettuare, nei riguardi del calcio, un’operazione di dare-avere colossale, probabilmente senza nessun altro riscontro economico di pari portata in tutto il mondo. È assolutamente impossibile fare un calcolo della massa di denaro che una Coppa del Mondo di calcio, diffusa oggi come oggi in tutto il mondo, trascina con sé. È assolutamente impossibile individuare, bipede per bipede, la spesa che l’umanità fa e sostiene, peraltro in perfetta letizia, nel nome del dio pallone.

Non resta, davvero, che riconoscere il fenomeno e accettarlo. Non resta che adattarsi a esso, come si cerca di galleggiare quando si è travolti da un fiume in piena. Tentando, disperatamente, di sfruttare almeno la spinta per andare da qualche parte, tentando di assumere una direzione qualsiasi, ideologica o fisica che sia.

Il problema della dilatazione, dell’elefantiasi ormai delle massime organizzazioni sportive, oltre a essere problema tecnologicamente serio, tremendo per tutti i mass-media che, dopo aver creato il mostro, adesso temono di essere da esso divorati, si raggrinza nel problema umanistico squisito di ogni uomo. Come fare? Cosa fare? Accettare il fenomeno nella sua pienezza, lasciarsi abbracciare da esso? Giocare all’istrice, opporsi? Si va verso un mondo in cui chi riesce a sottrarsi alle seduzioni, alle infiltrazioni televisive in occasione dei grandi eventi sportivi, o è un misantropo assoluto, pressoché pazzo, o è un sublime filosofo.

La Coppa del Mondo di calcio, in un certo senso, esaspera la tematica dei rapporti fra la televisione e l’uomo comune. Essa ormai esiste perché c’è la televisione, così come, sino a quando le telecamere non smisero di funzionare, esistette la Luna, esistettero le imprese lunari.

Jorge Luis Borges, per combinazione proprio argentino, grande fra i grandi scrittori sudamericani, ha ipotizzato la vicenda a Buenos Aires di uno stadio fatiscente, passando accanto al quale lui, il protagonista del racconto, riscontra in se stesso strani allarmismi. Possibile che lo stadio sia ridotto così? Finalmente la risposta viene da un ufficio televisivo: lo stadio è lì soltanto come reperto archeologico, da anni e anni non vi si giocano più partite, gli incontri che la gente vede alla televisione sono ricostruiti in studio, i calciatori sono attori, o se si vuole gli attori sono calciatori. Vengono eseguite azioni preordinate, secondo schemi fissi come quelli di un balletto. Da anni le cose vanno avanti così, i campionati, incontro dopo incontro, sono gestiti dall’ente televisivo, i risultati sono decisi prima e realizzati poi, davanti alle telecamere, secondo copione.

Siamo di fronte all’accettazione del fenomeno televisivo come fenomeno primario per l’esistenza del cosiddetto «spettacolo». La Coppa del Mondo in Argentina, anno 1978, si svolge davanti a folle autentiche, ancora testimoniali, testimonianti. Ma è perfettamente ipotizzabile, fra poco, una Coppa del Mondo gestita tutta dalle telecamere, servita a tutto il mondo con l’attenzione dovuta per certi ingredienti che la rendano gradevole dappertutto.

La Coppa del Mondo 1982 sarà aperta a ventiquattro squadre: quella detentrice del titolo, quella organizzatrice, cioè la Spagna, dodici squadre europee, tre squadre sudamericane, due squadre centroamericane, due squadre africane, due squadre asiatiche, una squadra oceanica. Alla faccia dell’equilibrio tecnico, si cercherà di raggiungere un relativo equilibrio geografico. Si cercherà di far accedere, alla fase finale, le maggiori porzioni di mondo possibile.

La Coppa del Mondo 1978, ancora limitata a sedici squadre nella fase finale, in fondo chiede, pretende di rappresentare il mondo, e ci riesce per un certo sforzo mentale dei terricoli Ma l’Africa ha soltanto una nazione, l’Asia e l’Oceania insieme hanno potuto delegare soltanto l’Iran, il Sudamerica ha tre squadre solo perché l’Argentina è ammessa di diritto come nazione organizzatrice.

È molto difficile sostenere che le sedici squadre impegnate in Argentina per la fase finale rappresentano, geograficamente e socialmente e anche sportivamente, il mondo intero. Per adesso, si affida a queste squadre una sorta di vasta ambasciata, a nome di tutte le altre, nel nome del football.

Ma la Coppa del Mondo sta diventando una cosa tanto immane che nessuna vuole patire l’«onta» di starne fuori. Presto, se non si raggiungerà una rappresentatività sufficientemente diffusa, ancorché tecnicamente assurda, si dovrà arrivare al principio dell’Olimpiade: almeno una presenza per nazione, affinché l’elefantiasi abbia se non altro la caratteristica di essere popolare, democratica.

Sedici squadre prendono dunque parte alla fase finale della Coppa del Mondo, o Coppa FIFA, in programma in Argentina dal 1 al 25 giugno 1978. Sono squadre abbastanza eterogenee, ancorché non tutte ancorate a una realtà calcistica indiscutibilmente valida. L’Europa è presente con dieci squadre: seguendo l’allineamento gruppo per gruppo, sono Ungheria, Francia, Italia, Polonia, Germania Ovest, Austria, Spagna, Svezia, Olanda e Scozia. Grosso modo si può dire che queste presenze rispetto la superiorità calcistica del Vecchio Continente. Però i protagonisti di questa operazione sono arrivati alla fase finale in virtù di prodezze spicciole, più che di magnanimità di lombi. Sono fuori da questa fase finale l’Inghilterra, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, il Portogallo, tutte nazioni che al football hanno dato molto e alle quali il football deve molto. Ci sono dentro, peraltro, poche forze emergenti: casomai la nuova Francia…

Il che vale a dire che anche l’Europa, peraltro favorita nella composizione del girone finale, con tutti i posti a lei concessi, non riesce a esprimere tutto il proprio calcio, patisce e gode le situazioni contingenti, e insomma, pur avendo più spazio in cui muoversi, non è, dal punto di vista rappresentativo, coerente con i suoi valori.

Che dire allora delle altre «regioni» del calcio mondiale? Il Sudamerica presenta l’Argentina nazione organizzatrice, il Brasile e il Perù vincitori di un complesso girone di qualificazione. Passi per il Brasile, magnanimo di lombi, carico come nessun’altra nazione di passato ancora fresco, ancora glorioso. Ma il Perù, terza forza del Sudamerica, è un’esaltazione del calcio improvvisato, è un insulto al calcio aristocratico. Sta fuori, del Sudamerica, l’Uruguay due volte campione del mondo, e ancora ieri l’altro in grado di dare lezioni di calcio giocato, forse fin troppo giocato, a tutto il resto del mondo.

Il Nordamerica, il Centramerica e i Caraibi hanno eletto il Messico, seguendo la falsariga di un pronostico abbastanza facile. Il gruppo asiatico-oceanico ha sprigionato, è il caso di dirlo, l’Iran, alla fine di un complesso girone di qualificazioni in cui è stata eliminata, proprio dagli iraniani, la favoritissima Australia. Infine l’Africa ha proclamato sua rappresentante la Tunisia, per niente considerata nella lunghissima vigilia, e autrice di eliminazioni sensazionali ai danni della Nigeria prima, dell’Egitto poi.

Non esiste assolutamente la possibilità di rintracciare una costante, un’unità, un’ideologia geografica, anzi geopolitica, nelle sedici squadre che disputano la fase finale della Coppa del Mondo. Tutto il vasto movimento sportivo dell’Est europeo è rappresentato soltanto da Polonia e Ungheria. L’Europa Ovest patisce (o gode?) una latinizzazione, attraverso la presenza di Italia, Spagna, Francia e, se si vuole trovare i più latini fra i mitteleuropei, Austria. Svezia e Scozia sembrano presenze abbastanza avventurose. La Germania Ovest è in finale di diritto, come detentrice del titolo. Completiamo la rapida occhiata geopolitica alle sedici elette per la fase finale del calcio mondiale, dicendo che Argentina, Brasile e Perù sono nazioni rette da governi ufficialmente militari. Sulla «militarità» di altri governi, come quello dell’Ungheria, della Polonia, della Tunisia, dell’Iran, dello stesso Messico, si può discutere: ma è fuori dubbio che questa «militarità» è una componente, se non addirittura una costante, di quei governi. Infine, ci sono squadre rappresentanti di paesi cosiddetti «pienamente democratici», fra i quali si è ultimamente inserita, sia pure con qualche fatica, la Spagna. Quattro nazioni sono monarchiche: la stessa Spagna, la Svezia, l’Olanda e la Scozia. Un po’ troppe, per quello che è il panorama complessivo dei governi del mondo.

In sostanza, coloro che ascrivono al calcio, tra le sue forze speciali, quella di essere uno sport avventuroso, ribelle alle normali classificazioni fatte dal mondo, lotteristico quel che basta, possono trovare grossi motivi di conforto alla loro tesi proprio dalla consultazione dell’elenco delle sedici squadre ammesse alla fase finale della Coppa del Mondo. La rappresentatività è relativa, l’accozzaglia è anomala, talune squadre, compresa l’Italia, sembrano «arrivate lì» sullo slancio di risultati contingenti favorevoli, piuttosto che grazie a un viaggio compiuto con tutti i crismi della tradizione, cioè del passato vivo e del presente attivo. Che la palla sia rotonda, nel calcio, non risulta purtroppo soltanto nei novanta minuti della partita. La palla è sempre rotonda, l’imprevedibile è pane quotidiano.

Diventa molto difficile, per non dire impossibile, dare perciò una linea geopolitica nei quattro gironi per la fase finale della Coppa del Mondo. Sembra davvero il gioco di un ragazzino, sembra davvero che le sedici squadre, fatte poche eccezioni, siano scaturite da un altro gigantesco sorteggio, non pubblicizzato dalla televisione, non affidato, nella sua parte conclusiva, a un bambino di tre anni, ma pur sempre sorteggio, pur sempre caso, pur sempre casualità.

Eppure, per una Coppa del Mondo la cui geografia conclusiva non si sposa assolutamente alla geografia calcistica mondiale, e men che mai alla geografia mondiale tout-court, si scomodano interessi vastissimi, si muovono tante economie, a cominciare, è ovvio, da quella argentina, impegnata in una spesa di oltre 700 miliardi, importantissima per un paese economicamente stressato, politicamente disastrato.

Ma qui vale la pena di dire, anche ai fini di una migliore comprensione, in una specie di visione «dietro lo schermo» delle trasmissioni televisive del giugno 1978, cosa ha significato e cosa deve significare la Coppa del Mondo per l’Argentina. Mai il football in passato fu delegato a rappresentare tante istanze, a risolvere tanti problemi. Mai, nella storia di tutte le manifestazioni, sportive e non sportive, una nazione affidò così tanto di se stessa a un evento, o a una serie di eventi collegati fra loro: una sorta di gigantesca scommessa, contro nessuno se non contro se stessa, contro niente se non contro i propri misteri. L’Argentina squassata dalla guerra civile, stremata economicamente dalla crisi del peso, l’Argentina ridotta per molte cose a colonia degli Stati Uniti, l’Argentina nutrita, sorretta, diremmo quasi inamidata dal nazionalismo feroce e assurdo, l’Argentina del problema quotidiano, offre, anzi impone all’undicesima Coppa del Mondo di calcio di riscattarla, attraverso l’unica realtà che ormai conti al mondo, quella televisiva, agli occhi di tutti.

Il governo argentino ha posposto all’organizzazione del campionato del mondo la soluzione di ogni altro suo problema, convinto forse che una buona organizzazione fosse, automaticamente, la soluzione di ogni problema. Ha voluto a tutti i costi, davvero ferocemente (magari legittimando repressioni ancora più dure di quelle abituali, proprio per la necessità di «ripulirsi» di fronte al mondo calcistico, che chiedeva calma per confermare l’assegnazione dell’organizzazione), ha voluto a tutti i costi, dicevamo, andare avanti nei «lavori», rassicurare il mondo intero.

A un certo punto il mondo intero dello sport, anzi del calcio, è stato come «costretto» a dare al governo militare argentino la propria complicità per l’organizzazione della Coppa del Mondo 1978.

Cosa significa «dare la propria complicità» ? Significa accettare che, nel nome della cosiddetta tranquillità sportiva, della cosiddetta pace sportiva, venissero commesse anche atrocità, venissero ulteriormente violati i diritti dell’uomo, tutto per garantire alla vicenda di giugno, al viavai delle sedici squadre su e giù per l’Argentina, onde adempiere al rito complessivo delle trentotto partite, il teatro, il teatrino giusto.

Ancora una volta il mondo dello sport non si è chiesto, tolte rare eccezioni, il perché di una condiscendenza generale, automatica, verso le cosiddette emergenze, per sanguinose che esse siano, di chi deve a ogni costo, a ogni prezzo condurre in porto l’organizzazione dell’evento sportivo stesso.

La prova generale, non solo per l’Argentina 1978, ma per tutte le manifestazioni che verranno, fu fatta nel 1968 a Città del Messico, in piazza delle Tre Culture, quartiere Tlatelolco, quando, nel nome della pace olimpica da garantire a tutti i costi, da difendere da ogni minaccia prima ancora che l’Olimpiade fosse aperta, vennero massacrati dall’esercito messicano centinaia di studenti.

Lo sport scelse allora di andare avanti nonostante tutto. Da quel momento i governi furono legittimati a non tornare mai indietro. Il governo argentino non ha fatto che allinearsi perfettamente a questo vangelo speciale, al quale, non vi è dubbio, aderirebbero tutti i regimi del mondo, se sollecitati in presa diretta. Casomai si può dire che il sacrificio per chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie, nei riguardi della Coppa del Mondo di calcio 1978 è più grosso, più speciale che mai. Davvero pochi altri posti al mondo pretendono tanta sordità, da parte dell’osservatore straniero, relativamente a quello che avviene nella cruda, feroce realtà di ogni giorno, di ogni notte.

Al tempo stesso è fuori di dubbio che comportamenti duri sarebbero messi in atto, ormai, da qualunque governo il quale dovesse far fronte alle colossali esigenze del fenomeno calcistico, e vedesse legata a una buona riuscita della manifestazione stessa larga parte della propria dignità, del proprio prestigio. Ormai i termini della questione sono uguali per tutto il mondo, quale che sia il regime in vigore.

È perfettamente certo che, nei riguardi della sicurezza da garantire a ogni costo a una manifestazione sportiva, una Cina si comporterebbe esattamente come un Sudafrica. Qualcuno potrà dire che in Cina non ci sarà mai bisogno di arrivare a certi estremi, mentre in Sudafrica la tensione sociale è la legge, perlomeno la regola. Ma questo nulla toglie all’altro tipo di certezza, quello che, se per caso o non per caso, una corrente anche di semplice pensiero ostacolasse in Cina l’organizzazione di una grande manifestazione sportiva, lo stato si sentirebbe in diritto-dovere di tutelare il buon andamento, la buona riuscita della manifestazione stessa.

Si deve dire che lo sport ha ormai imposto, ai governanti di tutte le nazioni, questo principio di condotta, specialmente dopo che nel 1972 i feddain, aggredendo la squadra israeliana al villaggio olimpico di Monaco, hanno spaccato la campana di vetro sotto la quale i soloni dello sport credevano di poter continuare indefìnitivamente a respirare la loro aria speciale.

Chissà se questa imposizione pratica ai governi di proteggere lo sport a ogni costo è una conquista o una sconfitta, per lo sport stesso. La Coppa del Mondo di calcio 1978 si farà, in Argentina, sotto la protezione, assolutamente non discreta, dei mitra spianati.

Nel 1974, in Germania Ovest, venne messo a punto un colossale sistema di sicurezza, che funzionò perfettamente, invisibile dovunque, fuorché a Berlino, dove era acquartierato il Cile che giocava contro la Germania Est, a pochi passi dal muro.

Per il resto, la Coppa del Mondo 1974 fu il trionfo dei servizi segreti, così come lo fu, in larga parte, anche l’Olimpiade 1976, organizzata a Montreal nel Quebec francofono, ancora terrorizzato dai terroristi che sei anni prima vi avevano seminato la morte.

C’è chi addirittura vede nello sport l’occasione per grandi allenamenti dei vari poteri alla repressione. Colossali macchine di controllo sarebbero, insomma, messe a punto grazie agli avvenimenti sportivi. Una previsione logica dice che soltanto stati totalitari, o stati democratici che provvisoriamente abdichino a se stessi, potranno nel futuro organizzare Un’Olimpiade, un campionato del mondo.

Disperatamente quelli dello sport cercano di trovare anche in ciò qualcosa di positivo, l’aggancio completo dello sport alla vita. I nostalgici sospirano, i protagonisti dello spettacolo si fanno sempre più impauriti, attenti. Johann Cruyff, olandese, reputato il più grande calciatore del mondo, ha rinunciato a prendere parte, con la Nazionale del suo paese, alla fase finale della Coppa mondiale in Argentina, per una ragione pura e semplice che si.chiama paura. Una qualsiasi azione dei guerriglieri (o dei terroristi, come li chiama il governo argentino) avrebbe probabilmente riguardato la sua persona: lui, Cruyff, sarebbe stato senz’altro il bersaglio piu interessante, il primo uomo da cercare, da rapire. Qualcuno dice che ha avuto il coraggio di aver paura, qualcuno dice che neppure questo coraggio ha avuto se si è mascherato dietro grossi impegni per la sua nuova vita di uomo d’affari, dietro il suo ritiro, comunque, dal football.

Ma resta il fatto che una grande strada è stata percorsa, chissà se in avanti o indietro, da quando, anno 1930, prima edizione della Coppa calcistica del Mondo, l’arbitro della partita di finale, fra Uruguay e Argentina, il belga Langenus, trentanovenne, pretese di essere assicurato sulla vita. Era, la sua, una pretesa eccessiva, per quei tempi. Giocavano gli uruguaiani, padroni di casa, contro gli argentini, ventimila tifosi di Buenos Aires avevano attraversato il Rio della Piata, erano accaldati, pieni di speranza, ma allegri, sereni. L’arbitro comunque riuscì a ottenere addirittura la presenza, nel porto di Montevideo, di un battello equipaggiato per una fuga veloce.

L’Argentina era in vantaggio, al termine del primo tempo conduceva per 2-1, alla fine fu sconfitta per 4-2. L’arbitro fu portato in trionfo, come tutti i giocatori uruguaiani. Le sue paure, condivise dai governanti dell’epoca, appaiono adesso ridicole, patetiche, se si vuole simpatiche, con un buon profumo di cosa antica.

Adesso le autoblindo all’interno degli stadi sono la prassi, gli arbitri vengono scortati anche in albergo da gorilla più o meno discreti. È cambiato il mondo intorno allo sport, intanto che lo sport si è fatto sempre più vita: e il calcio, sport vitale, della vita ha tutto, gode tutto, ma anche spartisce tutto. Se si vuole, questa è una nuova disperata forma di dignità.

Siamo arrivati, implicitamente, alla storia della Coppa del Mondo. Abbiamo detto più volte di undicesima edizione. Effettivamente l’Argentina aspetta di proclamare per l’undicesima volta da che la sfera di cuoio rotola, secondo regolamenti immutati da ormai un secolo, sui campi di tutto il mondo, la squadra migliore di tutte, o migliore nella manifestazione deputata a stabilire una graduatoria.

Il campionato mondiale di calcio è nato ufficialmente il 18 maggio 1929. L’occasione fu il diciottesimo congresso della FIFA, tenuto a Barcellona. Il francese Jules Rimet, presidente dell’organismo mondiale, ex calciatore, si allacciò al successo del calcio nei Giochi Olimpici di Amsterdam 1928, per chiedere l’organizzazione di una manifestazione che avesse un profondo respiro ecumenico e che al tempo stesso permettesse al football mondiale di presentare tutti i suoi migliori talenti, non soltanto quelli in regola con le leggi olimpiche.

Bisogna tener presente che allora il dilettantismo olimpico era, almeno formalmente, imposto a tutti i livelli. Raimundo Orsi, argentino di origini italiane, migliore giocatore delle Olimpiadi di Amsterdam, dove la sua squadra aveva ceduto soltanto in finale all’Uruguay, subito dopo i Giochi si era trasferito alla Juventus di Torino, per un ingaggio a quell’epoca stratosferico: 100.000 lire e una vettura Fiat 509, oltre a uno stipendio di 8.000 lire mensili, superiore a quello di qualsiasi altro funzionario del regno d’Italia. Per un anno non aveva avuto la licenza, ma aveva preso lo stipendio ugualmente.

Il calcio, guidato a livello mondiale dal francese Rimet, comprese che non poteva non darsi una propria manifestazione mondiale, a meno di accettare che il torneo olimpico diventasse il faro principale dell’attività calcistica di tutto il globo; e al tempo stesso decise che questa manifestazione fosse davvero aperta a tutti 1 talenti, godesse di leggi speciali, riguardasse indifferentemente i giocatori professionisti e quelli dilettanti. Jules Rimet parlò subito di una manifestazione da sfalsare di due anni rispetto ai Giochi Olimpici, i quali avrebbero continuato a organizzare il loro torneo calcistico limitato agli assoluti dilettanti. Una coppa raffigurante la Vittoria alata, alta trenta centimetri, pesante quattro chilogrammi, dei quali poco meno di due di oro fino, del valore di cinquanta milioni di franchi, opera dell’orafo parigino Abel Lafleur, fu presentata da Rimet e offerta a quella federazione che avesse per tre volte, anche non consecutive, vinto il titolo mondiale. La proposta di Rimet venne accolta, la coppa fu intitolata al suo nome, nacque il campionato del mondo. Ci pare interessante, sul piano della curiosità peraltro legittimata dalla sua aderenza ai grandi temi politici delle varie epoche, seguire anche le vicissitudini fisiche, materiali di questa coppa.

Quando venne detenuto dall’Italia, campione del mondo nel 1934, nel 1938 e, mentre la manifestazione non veniva organizzata, per tutti gli anni della seconda guerra mondiale, il trofeo, custodito presso la Federazione italiana, fu salvato dalle razzie dei nazisti da Ottorino Barassi, presidente della Federcalcio, che la nascose sotto il suo letto, avvolto in fogli di giornali.

Tornata la tranquillità per il mondo, e anche per i detentori o tenutari che dir si voglia della coppa, il trofeo intitolato a Jules Rimet, morto nel 1956, conobbe le «emozioni» del furto quando, esposto nelle sale di una mostra filatelica, alla Central Hall di Westminster a Londra, venne rubato il 20 marzo 1966. In quell’estate l’Inghilterra doveva organizzare la competizione mondiale, (i fu panico per la sparizione della coppa, ritrovata poi in un giardino alla periferia di Londra, grazie al fiuto di un cagnolino subito celebre, di nome Pickles, e grazie forse a una «soffiata» di un informatore della polizia.

Vincendola per la terza volta, il Brasile si aggiudicò nel 1970 la Coppa Rimet. Pelé, 1 unico giocatore al- mondo capace di vincere per tre volte il titolo mondiale, tenne alto il trofeo che poi passò negli archivi della Federcalcio brasiliana. Diventò indispensabile stanziare il denaro per un nuovo trofeo, fu lanciato un concorso; il progetto di un italiano, Silvio Gazzaniga, di Milano, trionfò su cinquantadue altri. La coppa ora intitolata alla FIFA, pesante cinque chilogrammi in oro massiccio, alta trentasei centimetri, valore oltre venti milioni, raffigurante due atleti stilizzati sormontati dal globo terrestre, è in palio. Non è però prevista nessuna assegnazione definitiva a nessuna federazione. Semplicemente, chi vince un’edizione è autorizzato a far incidere il suo nome sul piedistallo. Per adesso c’è il nome della Germania Ovest, vittoriosa nell’edizione 1974.

La coppa è stata sistemata in una banca di Buenos Aires, e il 14 gennaio è stata tirata fuori per la cerimonia televisiva del sorteggio del campionato mondiale 1978.

Il 25 giugno, alle 20 italiane, scenderanno in campo le squadre che dovranno, nella finalissima, aggiudicarsi il trofeo, almeno in senso morale (si tenga conto comunque che una copia del trofeo stesso verrà consegnata definitivamente alla squadra vincitrice). Alle 21.45, ora italiana, si saprà il nome della squadra che, dopo la Germania, avrà il diritto di far incidere il suo nome sul piedistallo della Coppa FIFA.

La lunga storia di questa coppa, di questa manifestazione, ebbe inizio nel 1930.

Il calcio italiano godeva in quegli anni di ottima salute. Il campionato 1929-30 aveva visto l’avvento del girone unico, senza più la spaccatura dell’Italia calcistica in due gironi. Aveva vinto l’Ambrosiana Inter con 50 punti, davanti al Genoa con 48 punti e alla Juventus con 45 punti. Le squadre erano diciotto.

Nell’Ambrosiana Inter giocava Meazza, il più grande calciatore di allora, forse il più grande calciatore italiano di ogni tempo.

La squadra che meglio poteva lottare con l’Ambrosiana, il Genoa, aveva perduto per un infortunio, in un incontro amichevole, il centravanti Guillermo Stabile, proveniente dall’Argentina, soprannominato «el filtrador» per la sua abilità nel perforare le difese avversarie. Con la gamba rotta, Stabile aveva chiuso troppo rapidamente la sua carriera.

La Juventus, terza, stava mettendo a punto la squadra che avrebbe poi trionfato per un quinquennio. Aveva chiamato dall’Argentina, dopo Orsi, anche Monti, Cesarini e il brasiliano Sernagiotto.

L’Italia era in ottima salute calcistica, ma ragioni economiche, o forse soltanto motivi di prudenza finanziaria, consigliarono alla Federazione di non prendere parte alla prima edizione della Coppa Rimet, organizzata dall’Uruguay, che aveva dato enormi garanzie, compresa quella, più importante di tutte, dell’ospitalità gratuita alle compagini partecipanti. Montevideo aveva inaugurato per l’occasione il suo stadio da centomila posti, chiamato Stadio del Centenario. Solo tredici nazioni avevano accettato l’invito: quattro europee (Jugoslavia, Romania, Belgio e Francia), tutte le altre americane (Messico, Argentina, Cile, Brasile, Bolivia, Uruguay Perù, Stati Uniti e Paraguay). ’

Le partite cominciarono il 13 luglio, il torneo si concluse il 22 Argentina, Stati Uniti, Uruguay e Jugoslavia passarono nelle semifinali; la qualificazione più sorprendente fu quella della Jugoslavia che eliminò il Brasile con un 2-1 e la Bolivia con un 4-0.

Anche gli statunitensi, rinforzati da elementi scozzesi, si fecero ammirare, eliminando Paraguay e Belgio, sempre battuti per 3-0.

In semifinale, però, il calcio vero e proprio ripristinò i suoi valori: l’Argentina e l’Uruguay superarono rispettivamente gli Stati Uniti e la Jugoslavia, sempre con il punteggio di 6-1.

Si arrivò alla previstissima finale fra Uruguay e Argentina. Era la ufficializzazione del calcio artistico, della finta, del dribbling stretto. Novantamila persone, il 30 luglio, si presentarono allo stadio per assistere alla partita. Si temevano grossi incidenti, ma l’Uruguay vinse abbastanza nettamente (4-2), dopo aver rimontato il vantaggio (2-1) dell’Argentina.

Tutto sommato, fu un’edizione abbastanza regolare. Nel mondo tuttavia l’eco fu molto relativa. L’Europa aveva snobbato gli inviti, la prima edizione del campionato del mondo sembrò più che altro un grazioso omaggio al calcio sudamericano, che aveva fatto in fretta a recepire dall’Europa i grandi comandamenti di questo sport e a pigmentali col proprio estro.

Nel 1932 il campionato mondiale venne assegnato all’Italia. Il peroratore ufficiale della causa italiana fu l’avvocato Mauro, che nel congresso di Stoccolma riuscì a ottenere il sì da parte della FIFA.

La Federazione italiana presentò un impegno del proprio governo (il regime fascista, cioè) di sostenere eventuali oneri della manifestazione, azzerando eventuali bilanci passivi. Il regime di Benito Mussolini aveva intuito perfettamente le vaste possibilità propagandistiche legate al calcio.

La squadra venne affidata a Vittorio Pozzo, il quale si basò molto sulla Juventus, che in quel 1934 stava rifinendo quella sua colossale serie di scudetti consecutivi (cinque) che le avrebbe dato magnanimità di lombi e prestigio sicuro per un lungo avvenire.

L’Italia si presentava alle scene calcistiche mondiali con un discreto ruolino di marcia. La sua Nazionale aveva disputato molti incontri, vincendone La più parte. Il conteggio fatto al 31 dicembre 1933, alla vigilia immediata cioè del grande impegno mondiale, avrebbe parlato di 49 vittorie, 28 pareggi e 30 sconfitte su 107 incontri. L’Italia inoltre si era affermata in competizioni internazionali, sia pure ufficiose. Nel 1934 tuttavia la Nazionale azzurra (nel 1911, in omaggio al colore di casa Savoia, le maglie lane e, originali della nostra nazionale, avevano preso il colore in vigore tuttora) aveva perduto a Torino per 4-2 contro l’Austria, e questo nonostante la presenza degli argentini e degli uruguaiani, ormai fatti italiani, nelle nostre file.

Il commissario tecnico Vittorio Pozzo, un piemontese battezzato con l’acqua del Piave, un romantico-nostalgico di bella tempra, ancorché di concetti tecnici non sempre attualizzati, aveva comunque parlato immediatamente di riscossa. E in effetti riscossa fu. Rimandiamo il lettore alla consultazione dell’amplissima parte statistica di questo libro, per ricostruire la «marcia» degli azzurri.

Noi ricordiamo soltanto alcune cose importanti di quell’epoca. Per esempio i titoli dei due principali quotidiani italiani, l’indomani della vittoria in finale, ottenuta faticosissimamente a spese della Cecoslovacchia a Roma per 2-1. Il «Corriere della sera» scrisse: «Entusiasmati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo». E nel sommario di questo titolo a tutta pagina c’erano le seguenti parole: «La vibrante partita finale con i cecoslovacchi: Mussolini premia tra le acclamazioni della folla le valorose competitrici e la squadra tedesca terza classificata». Quanto alla «Stampa», titolò così: «I calciatori italiani alla presenza del Duce conquistano il campionato del mondo: dopo un epico ed appassionante incontro con i rivali cecoslovacchi (2-1)».

Al di là dello sfruttamento che il regime fece della vittoria e dell’intera manifestazione (un anno prima, la presidenza della Federcalcio era passata da Leandro Arpinati al generale della milizia Giorgio Vaccaro, per via di giochi di potere vicinissimi a Palazzo Venezia), al di là della facile mercificazione nazionale dell’evento, ci fu sostanzialmente del buon gioco, ci fu una preparazione abbastanza scientifica, ci fu il premio giusto all’impegno, al pathos, allo stress, come si direbbe adesso. Il ritiro collegiale fu tenuto prima in una località chiamata Alpino, in Piemonte, presso il Lago Maggiore, sotto il monte chiamato Mottarone, poi a Roveta, tra Firenze e Pisa.

Pozzo parlò molto di valori patrii, di necessità di aggredire gli avversari. Il rituale del «collegiale» fu in fondo quello di adesso, con grosso impegno culinario, grosso cicaleccio giornalistico.

Il torneo ebbe inizio il 27 maggio, con sedici finaliste, espresse da dodici gruppi eliminatori, che avevano scremato le trentadue nazioni iscritte. Non c’era l’Uruguay, campione mondiale in carica, assente per ragioni finanziarie, non c’era l’Inghilterra, che ancora non accettava, nel proprio disegno aristocratico, questo tipo di sfide.

Otto diverse città d’Italia ospitarono le partite, si registrarono i primi spostamenti etnici dovuti al dio calcio, ci furono partite tremende e partite semplicissime. Con l’Italia (7-1 sugli Stati Uniti) entrarono nei quarti di finale Svezia, Spagna, Germania, Cecoslovacchia, Ungheria, Austria. Rileggetevi l’elenco, non trovate nessuna squadra extraeuropea.

Tutti i quarti di finale, legati alla formula dell’eliminazione diretta, furono drammatici. Più di tutti quello fra Italia e Spagna. L’Italia, nel primo confronto, arrivò al pareggio, con un gol probabilmente irregolare segnato da Ferrari, mentre Schiavio ostacolava il celebre portiere Zamora.

La partita venne ripetuta il giorno dopo, Vittorio Pozzo operò qualche cambio, la Spagna sostituì addirittura Zamora. Si parlò di polso slogato, si sussurrò di pressioni italiane con matrice politica, perché il portiere troppo bravo non venisse schierato.

La partita di ripetizione venne vinta dall’Italia per 1-0. Due giorni dopo ci furono le semifinali, Italia-Austria a Milano e Cecoslovacchia-Germania a Roma.

Cinquantamila spettatori a San Siro, portando 811.526 all’incasso. applaudirono il successo italiano, dovuto a un complicato gol, fatto per un terzo da Schiavio, un terzo da Meazza e un terzo da Guaita. Alla fine di quell’azione, mezza squadra italiana e mezza squadra austriaca si ritrovarono dentro la rete, che ospitava davvero un po’ troppa gente. Fu comunque un successo tutto sommato legittimo per gli italiani, che poi incontrarono a Roma i cecoslovacchi, i quali avevano liquidato per 3-1 i tedeschi.

Quattro treni speciali arrivarono a Roma dalla Cecoslovacchia, otto da tutto il resto dell’Italia. Incasso di 700.000 lire, inferiore a quello di San Siro. Partita bellissima dal punto di vista emotivo, primo gol cecoslovacco, palo che impedì ai nostri «nemici» di raddoppiare, gol del pareggio segnato da Orsi, tempi supplementari. In questo supplemento di partita Guaita, emarginato da Pozzo che lo aveva messo all’ala destra, scoprendolo stanco, servì a Schiavio, che lo aveva sostituito al centro dell’attacco, un pallone prezioso: tiro di Schiavio, palo interno e rete, nonostante il tuffo del portiere cecoslovacco Planicka, che la mitologia dell’epoca reputava secondo al solo Zamora.

Mussolini lì a premiare i vincitori, un grosso rituale di festeggiamenti, sul campo e subito dopo, e la sensazione, abbastanza legittima, di essere, sia pure con l’aiuto di argentini e uruguaiani, i migliori del mondo.

Quattro anni dopo, con un’Italia politicamente più in difficoltà, con i campionati del mondo organizzati nella Francia che cominciava a esserci ostile, anche per l’eco che avevano le proteste dei fuoriusciti antifascisti, l’Italia fu chiamata a confermare il suo titolo.

Vittorio Pozzo era sempre il commissario tecnico, l’ossatura della squadra era cambiata, perché l’Italia aveva, se così si può dire, abbandonato la Juventus, che nel 1935 aveva concluso il suo quinquennale periodo di dominazione in Italia e non poteva più costituire l’ossatura piena della Nazionale.

Prima di addentrarci nei dolci misteri dell’edizione 1938, è bene ritornare ancora per un poco sull’edizione 1934. Già abbiamo detto degli incontri, a grandi linee. È necessario però esaminare, e con la lente della storia anziché con il fondo di bicchiere della cronaca, la composizione della squadra italiana.

Lasciamo perdere il match di qualificazione con la Grecia (4-0 il 25 marzo di quel 1934), che ha assunto un particolare valore statistico soltanto perché vi giocò per un tempo un uomo che doveva poi essere famoso nel calcio italiano didascalico del dopoguerra, cioè Nereo Rocco.

Il vero e proprio campionato del mondo 1934 cominciò con l’incontro fra l’Italia e gli Stati Uniti, il 27 maggio a Roma. Ma se gli Stati Uniti si erano limitati a schierare un oriundo italiano, Donelli, centravanti, l’Italia aveva allineato tre sudamericani, per la precisione Monti e Orsi della Juventus, e Guarisi della Lazio.

Nel primo dei due incontri con la Spagna, l’Italia «adoperò» i sudamericani Monti e Orsi, già adoperati prima, e un altro sudamericano, Guaita della Roma. Nella ripetizione, ancora Orsi, ancora Monti, ancora Guaita, e inoltre De Maria. Nella semifinale con l’Austria, ancora Monti, ancora Guaita, ancora Orsi. Infine, nella finale con la Cecoslovacchia, Monti, Guaita e Orsi.

L’interpretazione diciamo pure politica di questa utilizzazione fu, ovviamente, assai positiva in quel periodo. Gli oriundi, i figli o nipoti di italiani, vennero chiamati «rimpatriati», e il regime fascista si riappropriò della loro residua italianità, facendola levitare e lievitare, dilatandola con opportune campagne. In pratica questi sudamericani, prevalentemente argentini, rientrati nella terra dei loro avi, furono gli elementi politicamente ideali, dal punto di vista del regime, per certificare una rinascita o una nascita dell’Italia, una possibilità del nostro paese di ospitare gente che in fondo, qualche anno prima, se ne era dovuta andare via.

Si deve dire, obiettivamente, che non venne mai sollevata la minima eccezione di italianità nei riguardi di questi personaggi, né in Italia, né fuori Italia. I vari De Maria, Guaita, Monti, Orsi e Guarisi furono recepiti da tutto il calcio mondiale come italiani al cento per cento.

Curiosamente, giocò una partita nell’Italia che doveva diventare campione del mondo anche un «rimpatriato», se si vuole, dalla Francia, Felice Placido Borel, conosciuto anche come Borei II, attaccante della Juventus, nato a Nizza Marittima, cresciuto a Torino, senz’altro italianissimo.

Il calcio comunque dettava già allora i suoi grandi temi internazionali, aveva già allora una ecumenicità che tuttavia la stampa cieca di partito non riusciva a far rilevare. Si andava ancora avanti nel nome dell’«Italia-Italia», l’Austria guidata da Hugo Meisl era ancora una squadra nemica (fra l’altro, quattro mesi prima del Mondiale, a Torino, ci aveva umiliati con un 4-2), e in sostanza si preferiva il sospiro da strapaese, non importa se permesso, rinforzato dagli oriundi, al grande respiro internazionale. Ma veniamo all’edizione del 1938. L’Italia si presentava con un’altra caratura calcistica e politica. Quella calcistica si era fatta assai pregiata: gli azzurri avevano vinto la Coppa Internazionale nel 1935 e le Olimpiadi di Berlino nel 1936. Calcisticamente parlando, l’Italia aveva meritato, se così si può dire, il titolo mondiale 1934 dopo averlo conquistato.

Dal punto di vista politico, e ne abbiamo già accennato, era invece un’Italia in cui si violavano i diritti dell’uomo, dove si combatteva la democrazia, dove si negavano anche le libertà primarie, quella che delegava al football il compito di fornire in giro una buona immagine di se stessa.

Ricordiamo che il 1 settembre 1939 le truppe del Terzo Reich avevano invaso la Polonia, dando così inizio alla seconda guerra mondiale. Ricordiamo che nel 1938 l’Italia non era certamente in odore di «santità» diplomatica, con il flirt già in atto tra Mussolini e Hitler.

Vittorio Pozzo, commissario tecnico dell’Italia calcistica, in salute buona, addirittura assurda, abnorme, rispetto alla salute psicologica della nazione tutta, era profondamente preoccupato alla vigilia del campionato del mondo 1938, organizzato in terra di Francia, dove i fuoriusciti italiani, perseguitati dal fascismo, avevano un’ottima udienza.

La prima partita, contro i norvegesi, in programma a Marsiglia, sembrava comunque un incontro ideale per permettere una facile avanzata nella fase finale, magari con uno show calcistico condito da molti gol, e per procacciarsi simpatie. Però la squadra-mosaico italiana, con giocatori provenienti da sette club diversi (Lucchese, Roma, Juventus, Bologna, Triestina, Ambrosiana, Lazio), penò assai contro i norvegesi che non godevano di una seria quotazione alla borsa del football mondiale. A sette minuti dalla fine, la poverissima Norvegia pareggiò il gol segnato dall’ala sinistra Ferraris II per noi dopo due minuti dal fischio d’inizio. A un minuto dalla conclusione, il centravanti norvegese Brynildsen, regolarmente gigantesco e biondo, sbagliò un gol fatto davanti al nostro portiere Olivieri. Si arrivò ai tempi supplementari, Piola ci qualificò con un suo gol. Questo Silvio Piola, lombardo di Robbio Lomellina, ma, dal punto di vista dell’estrazione calcistica, piemontese di Vercelli, doveva diventare uno dei più grandi personaggi del calcio italiano.

La sera della faticatissima qualificazione contro la Norvegia, Vittorio Pozzo decise di cambiare albergo per gli azzurri. Li trasportò ad Aix-en-Provence, abbandonando l’hòtel di Marsiglia, meta di troppi visitatori; fece alcune operazioni chirurgiche all’interno della squadra (Foni al posto di Monzeglio, nel ruolo di terzino; Biavati e Colaussi al posto di Pasinati e Ferraris II, nel ruolo di ala), predispose con l’attenzione di un superiore di convento l’eventuale trasferimento a Parigi, prenotando un albergo tranquillo, e insomma propiziò un certo positivo assestamento psicologico e anche fisico della squadra azzurra in vista dell’incontro con i francesi, il 12 giugno.

Erano i quarti di finale, 1-0 dopo sette minuti per l’Italia con Colaussi, pareggio francese, due gol di Piola nella ripresa. L’Italia era in semifinale.

Il sorteggio assegnò all’Italia il Brasile che si era portato avanti superando la Polonia per 6-5 nei tempi supplementari e la Cecoslovacchia per 2-1, dopo la ripetizione del primo incontro conclusosi in pareggio.

Il Brasile aveva patito, in queste partite, l’infortunio di Leonidas, il suo centravanti di colore, l’uomo più forte della squadra, intanto che la Cecoslovacchia aveva perduto il suo grande portiere Planicka e il suo grande mediano Nejedly.

Praticamente le due squadre più quotate si autoeliminarono. Il Brasile approdò alla semifinale con l’Italia privo di Leonidas, che forse avrebbe potuto giocare, ma che venne consigliato al riposo con un atto di presunzione (i brasiliani erano certi di eliminarci e di arrivare in finale, e volevano riservare in salute piena la loro «perla nera» per l’incontro decisivo), noi vincemmo.

Colaussi segnò il primo gol all’11’ del secondo tempo, Meazza trasformò in gol un rigore per un fallo di Domingo sul nostro Piola: insomma l’Italia arrivò alla finale contro l’Ungheria che si era qualificata facilmente, disponendo delle Indie Olandesi, della Svizzera e della Svezia.

I magiari erano in quel momento, anzi in quegli anni, gli esponenti migliori del calcio danubiano, un calcio danzato, un calcio spettacolare e, mentre ancora non erano stati predisposti validi strumenti difensivi, anche efficiente. Ma diciamo della finale. Pareggio (1-1) dopo otto minuti di gioco, dopo le reti di Colaussi e Titkos. Poi 3-1 per noi, con Piola e ancora Colaussi, 3-2 per un gol dell’ungherese Sarosi, 4-2 per un gol di Piola, ufficiosamente consacrato il miglior giocatore di quell’edizione della Coppa Rimet. E fu il titolo-bis.

La finale era stata molto facile. L’incontro chiave di quell’edizione del campionato mondiale era stato quello di semifinale contro il Brasile, che aveva avuto, prima di affrontare 1 Italia, un osservatore-spione legale e speciale nella persona di Giampiero Combi, portiere della rete azzurra quattro anni prima e inviato speciale di Pozzo per conoscere forze e debolezze degli avversari sudamericani. Lo stesso Brasile aveva affrontato la semifinale contro di noi con sicumera, più che con sicurezza. Già allora si parlava di premi: l’equivalente di dieci milioni di adesso e un villino per ogni giocatore brasiliano, se fosse diventato campione e mondo. L’incontro con il Brasile (torniamo indietro) fu epico, comico, picaresco, patetico, e ancora adesso i pochi testimoni oculari viventi gli appiccicano aggettivi speciali. Meazza, a esempio, tirò il rigore, praticamente decisivo per la definizione del punteggio, tenendosi i calzoncini con le mani perché si era appena strappato l’elastico. Nell’ultimo minuto, lo stesso Meazza si mise a palleggiare proprio alla sudamericana, anzi alla brasiliana, per perdere tempo.

E ancora: il trasferimento da Marsiglia a Parigi dove si doveva disputare la finale, avvenne in treno, nella notte, ma non in vagone letto, con i calciatori in odore di titolo mondiale impegnati (si deve dire così) a dormire uno addosso all’altro, usufruendo dei soli cinque posti-letto reperiti.

Funzionarono anche alcune cabale particolari di Vittorio Pozzo, meticoloso e superstizioso nello stabilire, a esempio, i posti a tavola, gli accoppiamenti nelle camere di albergo. Si deve dire che anche il ritiro aveva ricalcato scrupolosamente, in omaggio più che altro alla superstizione, i luoghi e i tempi del 1934: prima all’Alpino, sul Mottarone, poi a Roveta, sui colli toscani.

Ma Pozzo non tentava soltanto la via dei ricorsi storici o delle superstizioni alimentate, assecondate. A esempio, impedito dai regolamenti di allora a trasmettere i suoi ordini dalla panchina al terreno, riuscì a organizzare un servizio di staffetta con Luigi Burlando, ex pallanuotista genovese, suo uomo di fiducia. In pratica, anticipo, con molta discrezione, la moda attuale dei tecnici urlanti dai bordi del campo.

Il premio per gli azzurri fu consistente, anche se misterioso. Ufficialmente il governo di Mussolini offrì una settimana di soggiorno a Parigi alla squadra che aveva rivinto il campionato del mondo, ma il giorno dopo la finale di Parigi contro l’Ungheria, tutta la squadra era già in treno, alla volta dell’Italia. Vittorio Pozzo teneva sottobraccio la Coppa Rimet.

Si deve dire che, degli uomini artefici di quel titolo mondiale, uno solo non era nato in Italia, per la precisione Michele Andreolo, centromediano, in forza a Bologna, ma proveniente da Montevideo, Uruguay. Il resto era produzione casareccia, diciamo pure ruspante. Meno classe, nella squadra 1938, che nella squadra 1934. Ma più determinazione, più atletismo.

Dei grandi di quattro anni prima, erano «superstiti» Ferraris II, Monzeglio e Meazza. Monzeglio era, fra l’altro, allenatore di tennis (allenatore sui generis: più che altro compagno di partita) dei figli di Mussolini, il quale ricevette a Palazzo Venezia gli azzurri, obbligandoli (è il caso di dirlo) a posare per la foto ufficiale con una buffa divisa: camicia azzurra enorme, da boy di rivista, calzoni bianchi, bustina bianca.

L’anno dopo, anche in Italia si cominciò a parlare di guerra.

I rapporti tra il calcio e la situazione bellica, nel suo insieme, in Italia, non sono mai stati, non diciamo chiariti, ma neppure indagati. Si è «accettato» che la squadra più forte di quel periodo, il Torino, godesse di una speciale protezione, con i suoi atleti ufficialmente operai della Fiat e quindi al riparo dai provvedimenti di deportazione in Germania.

Una partita a Torino, fra Torino e Juventus, vide un regolamento di conti fra repubblichini e partigiani, con raffiche di mitra da una parte all’altra delle gradinate. Ma nell’insieme l’attività calcistica, in fondo sospesa per poco, riuscì sempre a conservare la sua asetticità.

La ripresa piena del calcio, dopo la fine della guerra, fu considerata un fatto squisitamente naturale. Riprese l’attività anche la Nazionale italiana, mentre il football internazionale, riunito in congresso il 25-26 luglio 1946, decise di «reagire» allo shock della guerra rilanciando immediatamente il campionato del mondo. Anzi, proprio in quell’occasione si decise ufficialmente di dare alla coppa il nome di Jules Rimet. Prima tutti la chiamavano così, ma la dizione non era ufficiale.

L’Europa, bontà sua, ebbe il coraggio di dichiararsi prostrata, economicamente e non solo, dagli eventi bellici, e al Brasile fu facile ottenere l’organizzazione della Coppa Rimet 1950.

La partecipazione alla Coppa stessa patì di vari impedimenti speciali: la Germania non partecipò perché tutto lo sport tedesco era «sospeso» dalle organizzazioni internazionali. I paesi dell’Est Europa, impegnati nel tentativo di costruire un socialismo sulle macerie, non avevano ufficialmente tempo, voglia e denaro per impegnarsi calcisticamente a migliaia di chilometri di distanza.

Per fortuna che l’Inghilterra, anzi la Gran Bretagna, e con le sue quattro federazioni (inglese, scozzese, irlandese del nord e gallese), scoprì la validità della manifestazione. I maestri inglesi, inventori del calcio, si degnavano finalmente di prendere parte alla massima competizione mondiale.

L’Italia era qualificata di diritto, come campione del mondo in carica. Annullate per ragioni belliche le edizioni del 1942 e del 1946, la Coppa Rimet 1950 si allacciò direttamente alla manifestazione mondiale 1938.

Esentata dalle qualificazione, l’Italia trovò tuttavia un avversario spaventoso, decisivo, in se stessa. Si trattò, peraltro, di una operazione psicologica negativa, ricca, se così si può dire, di tutte le attenuanti.

Il 4 maggio 1949 la squadra che dominava il campionato italiano da cinque edizioni, la squadra chiamata Grande Torino, fu distrutta in un incidente aereo sulla collina di Superga. L’aereo che riportava i giocatori granata nella loro città, dopo un’amichevole giocata in Portogallo, si schiantò contro la collina. Morirono diciotto giocatori, fra i quali quelli che costituivano l’ossatura della Nazionale azzurra: basti dire che nel 1947, giocando e vincendo contro l’Ungheria proprio a Torino, Vittorio Pozzo aveva mandato in campo una squadra formata da dieci calciatori del Torino e da uno della Juventus, il portiere Sentimenti IV.

La fine del Grande Torino ebbe il suo peso nella fine calcistica dell’Italia nell’edizione 1950 della Coppa Rimet. Il nostro calcio era ancora devastato dal dolore, dal ricordo, dalla paura.

Per andare in Brasile, si rinunciò all’aereo, si scelse la nave. Si chiamava Sises il vascello che portò i nostri calciatori da Napoli a Rio de Janeiro. Pozzo aveva «staccato», dopo l’umiliazione della nostra squadra all’olimpiade di Londra 1948, dove avevamo scoperto la forza del calcio danese, e una trimurti, formata da Ferruccio Novo, il presidente del Grande Torino, da Aldo Bardelli, dirigente del Livorno, consigliere federale e giornalista, e da Roberto Copernico, gentleman torinese, presiedevano ai destini azzurri.

Nell’insieme il nostro calcio, nonostante la tragedia del Torino, sembrava godere di una certa salute. Tre giocatori stranieri per squadra garantivano lo spettacolo, avevano provveduto diligentemente a saccheggiare la Danimarca e, di già che c’eravamo, anche un po’ la Svezia. I risultati della Nazionale, nonostante l’impoverimento per la scomparsa dei giocatori del Grande Torino, apparivano abbastanza confortanti.

Tuttavia, quindici giorni di navigazione, una preparazione sommaria in patria, una preparazione allucinante sulla nave (dopo pochi giorni erano caduti in mare tutti i palloni a disposizione per fare un po’ di calcio sul ponte), tutto contribuì a porre le premesse per la nostra disfatta.

Sulla traversata dell’Atlantico, fatta, vissuta, patita, dalla Nazionale azzurra a bordo del Sises, si potrebbe scrivere un libro. Tutto il rituale delle grandi crociere venne rispettato, comprese le goliardate al passaggio dell’equatore e le grandi abbuffate.

A Rio de Janeiro, la mattina del 19 giugno, dopo quindici giorni di navigazione, il Sises attraccò a una banchina affollata di italiani. Duecentomila nostri connazionali erano affluiti al porto.

I giocatori azzurri furono trasferiti subito a San Paolo, sede del nostro girone, che ci opponeva alla Svezia e al Paraguay.

Il 19 giugno, contro la Svezia, una squadra italiana abbastanza mosaicata cominciò e concluse la sua avventura mondiale. In vantaggio per 1-0 con un gol di Carapellese, segnato nel delirio degli italiani di San Paolo, i nostri furono pareggiati dallo svedese Jeppson, superati dallo svedese Anderson.

Lo stesso Jeppson segnò il terzo gol per gli svedesi. Passammo a 3-2 con Mucinelli, piccola ala destra, colpimmo un palo con Carapellese all’ultimo minuto, perdendo 3-2, fummo praticamente messi fuori dal campionato del mondo. Ci sarebbe voluta una vittoria del modesto Paraguay contro la Svezia lanciatissima, e invece fu un pareggio. Dal punto di vista morale ci togliemmo lo sfizio di battere (2-0, reti di Pandolfini e Carapellese) il Paraguay, giocando anche bene, il che contribuì ad accrescere i nostri rimorsi.

Lo scoppio della guerra di Corea riuscì a ridurre, sui giornali, lo spazio riservato alle esecrazioni, per altro doverose, della squadra azzurra.

Si deve dire che la Svezia era stata mutilata da noi dei vari Gren, Nordahl e Liedholm, ma che era riuscita a esprimere talenti di ricambio piuttosto validi, così prenotando, per i suoi giocatori, le bancarelle migliori del nostro mercato.

Probabilmente è da far datare a quel 1950 la nascita del moralismo calcistico del giornalismo italiano. Scoprimmo la nostra approssimazione, la nostra spocchia, ci sentimmo schiavi di un complesso di inferiorità che ci portava a patire gli stranieri, a pagarli a peso d’oro e a farci fucilare, nei confronti diretti, dal loro piombo, e insomma avviammo un esame di coscienza che non è ancora finito e che non finirà mai.

Intanto, il campionato del mondo andava avanti. La formula complessa, studiata dagli organizzatori brasiliani per giocare numerosi incontri, moltiplicare gli incassi e ammortizzare le grosse spese per la costruzione dello stadio Maracanà di Rio, il più grande del mondo, duecentotremila posti, sembrava favorire il Brasile.

La squadra carioca e paulista vinceva il suo girone, su Jugoslavia, Svizzera e Messico, e accedeva al girone finale, insieme con la Spagna, l’Uruguay e la Svezia, qualificati dagli altri raggruppamenti.

Si trattava di assegnare il titolo mondiale con una formula del girone all’italiana di sola andata. Il Brasile e l’Uruguay arrivarono all’ultimo incontro con i locali in vantaggio di un punto. Bastava ai padroni di casa un pareggio, ci fu immediatamente la promessa di una vittoria, con il gol del brasiliano Friaca al secondo minuto del secondo tempo. Vittoria anche nel confronto diretto, oltre che nella classifica finale.

Ma venti minuti dopo, Schiaffino, l’uruguaiano di origine li pareggiò il gol brasiliano. Attacchi del Brasile, gol in contropiede al 28’ dell’Uruguay, segnato da Ghiggia, anche lui annunciato come oriundo (o presunto tale) quando sarebbe venuto in Italia.

Al Maracanà non venne suonato nella premiazione l’inno uruguaiano, la banda se n’era andata alla fine del match, i suoi componenti si erano detti affranti dal dolore.

Ispirato in attacco da Ghiggia, a centro campo da Schiaffino e in difesa da Varela, l’Uruguay era riuscito nell’impresa «folle» di sconfiggere al Maracanà un Brasile che si era presentato all’ultimo incontro forte di un 7-1 sulla Svezia e di un 6-1 sulla Spagna (di contro, l’Uruguay aveva pareggiato con la Spagna e aveva faticato a battere la Svezia).

Quel giorno, a Rio de Janeiro e in tutta la nazione, fu decretata una sorta di lutto. Qualcuno nominò, a proposito della soluzione finale della Coppa Rimet, a proposito del tipo di gioco che aveva premiato l’Uruguay e condannato il Brasile, la parola magica e intanto quasi blasfema: catenaccio. Un uomo adibito a puri compiti difensivi-distruttivi, senza problemi di marcatura diretta. La rinuncia al gioco, pur di non lasciar giocare.

Comunque non si parlò di furto, ma semplicemente di accorta tattica di gioco. Noi italiani riuscimmo ad assimilare la lezione uruguaiana per il nostro campionato. Due anni dopo, l’Inter guidata da Foni, ex campione del mondo, vinceva due scudetti consecutivi, praticando il calcio difensivo che, in occasione della Coppa Rimet 1950, aveva dato all’Uruguay, peraltro fatto grande della classe e salute di elementi come Varela, Schiaffino e Ghiggia, il titolo mondiale.

In quel 1950 l’Uruguay raggiungeva l’Italia a quota due nel numero di vittorie: la Coppa Rimet sembrava alla portata degli uruguaiani in maglia celeste o degli italiani in maglia azzurra, visto che il regolamento prevedeva l’assegnazione definitiva alla nazione che l’avesse vinta per tre volte, anche non consecutive.

Per quel che riguarda l’Italia, ci pare giusto aggiungere un’annotazione particolare, diciamo pure personale, all’edizione 1950 della Coppa Rimet. Fu l’ultima volta, quella, in cui la nostra Nazionale difettò di informazioni stampa intorno a lei. La lunghezza e il costo del viaggio avevano limitato assai gli spostamenti dei cosiddetti inviati speciali.

La squadra fu sprovvista, per l’ultima volta, di quello che sarebbe poi diventato un alibi: e cioè l’assillo creato dai rappresentanti della stampa, soprattutto di quella scritta, poi anche di quella elettronica, cioè di quella radiotelevisiva. Quattro anni dopo per l’edizione mondiale organizzata in terra elvetica, ci sarebbe state addirittura il lancio delle trasmissioni televisive in diretta

Per l’edizione 1954 ci qualificammo abbastanza facilmente, battendo l’Egitto 2-1 al Cairo e 3-0 a Milano, in un tremendo giorno d’inverno. Il commissario tecnico era Lajos Czeizler, mezzo ungherese, mezzo svedese, che riuscì a farsi tutto italiano, nella simpatia e anche negli errori.

Dal 1950 al 1954 il nostro calcio era profondamente mutato, sia per l’arrivo di numerosi giocatori stranieri, sia per le confusioni di vertice. La Nazionale per un certo periodo fu affidata addirittura a tre tecnici, cioè Beretta, un armaiolo bresciano, Busini, un dirigente del Milan, e Combi, dirigente della Juventus e vincitore del titolo mondiale del 1934. La squadra azzurra conobbe tutti gli esperimenti. Tornò in Nazionale addirittura Piola, trentottenne, per un incontro a Firenze con l’Inghilterra, incontro che riuscimmo a pareggiare (1-1).

Ci umiliò nel 1953 l’Ungheria per 3-0, nella partita inaugurale dello Stadio Olimpico in Roma. Giulio Andreotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, divenne celebre presso gli sportivi per il veto messo all’ingresso di altri stranieri nel nostro calcio (il provvedimento tuttavia non riguardava gli oriundi, e dal Sudamerica il flusso continuò).

Quanto alla squadra azzurra, erano gli anni del blocco della Fiorentina, erano i tempi delle affermazioni individuali di Giampiero Boniperti, della Juventus, come massima luce tecnica del nostro calcio. Non si era ancora pensato di fare ricorso massiccio agli assi sudamericani naturalizzati, agli oriundi figli di italiani; gli arrivi, sino a quei tempi, avevano riguardato soprattutto elementi del Nordeuropa, assolutamente non italianizzabili. Gli indigeni avevano da noi un ottimo spazio.

Lajos Czeizler scelse Vevey, sulle rive del lago Lemano, come quartier generale della squadra italiana, che stava nel girone con gli svizzeri padroni di casa, con l’Inghilterra e col Belgio, ma che, designata testa di serie insieme con gli inglesi, era «esentata» dall’incontrarli per via della formula bizzarra di allora.

Gli inglesi «reggevano» la testa di serie in virtù della loro antica aristocrazia, non certo di quanto combinato nell’esordio (1950) al primo loro campionato del mondo, quando erano stati eliminati (gol in contropiede, 1-0) dall’armata brancaleonica degli Stati Uniti.

Per il nostro incontro d’esordio, c’era la Svizzera. Noi giocavamo ancora col sistema, proprio mentre il catenaccio, lanciato ad altissimo livello dall’Uruguay nel 1950 e adottato benissimo dalle nostre squadre di club, sembrava il verbo nuovo, sembrava soprattutto il marchingegno più valido. Alla fine del primo tempo con gli svizzeri eravamo sull’1-1, col pareggio faticosamente raggiunto da Romperti, quasi in chiusura di quella prima frazione. Gol del 2-1 conclusivo per gli elvetici nella ripresa molto all’arbitro brasiliano Viana, un’etichettatura di protestatori a ogni costo che non ci giovò per il prosieguo del torneo.

Superammo poi il Belgio per 4-1 e ci ritrovammo alla fine del girone alle spalle degli inglesi (3 punti), alla pari degli svizzeri (2 punti ciascuno).

La formula prevedeva uno spareggio fra le due squadre a pari punti. Si giocò a Basilea e Czeizler presentò una squadra inedita, con esordienti come Viola, portiere della Juventus, e Pandolfini. mezzala della Fiorentina, con il mediano fiorentino Segato schierato all’attacco, con i giocatori confusi tatticamente. Fu un 4-1 per gli svizzeri. Ci televidero in tutta Europa, l’unico nostro gol fu segnato da Nesti, un mediano; il torneo mondiale andò avanti senza di noi.

Fu la più drammatica edizione della Coppa Rimet. Il Brasile, deciso a farsi sommamente pratico dopo la tremenda lezione del 1950, quando l’Uruguay aveva spento non solo il Maracanà, non solo tutta Rio, ma tutta una nazione (si parla di decine di suicidi, in quei giorni), il Brasile dicevamo si misurò nei quarti con l’Ungheria, quella che ci aveva umiliati a Roma, quella dei grandi Kocsis e Puskas.

Vinsero i magiari per 4-2, benché nell’Ungheria mancasse proprio Puskas, azzoppato in un incontro precedente dal tedesco occidentale Liebrich. Ci fu rissa in campo, ci fu rissa soprattutto fuori, negli spogliatoi bottiglie vennero spaccate sulle teste, lo stesso Puskas entrò in azione. Il Brasile venne eliminato, il calcio sudamericano si incontrò con quello magiaro nuovamente in semifinale, Uruguay contro Ungheria.

Fu 2-0 quasi subito per i magiari, poi 2-2, poi due pali per gli uruguaiani, poi due gol di testa di Kocsis in contropiede, con numeri di alta acrobazia. In conclusione, ancora 4-2 per 1 Ungheria, alla fine di una delle più belle partite nella storia del calcio di tutti i tempi.

In finalissima i magiari ritrovarono la Germania Ovest, che aveva battuto per 8-3 nelle prime qualificazioni. In campo anche Puskas, con la caviglia ancora malandata. Doveva essere una formalità per la grande Ungheria, che dopo otto minuti vinceva già per 2-0, con reti di Puskas e di Czibor. Ma nella ripresa strane energie pervasero i tedeschi, mentre una stanchezza per niente strana, visto il grande dispendio di forze nel quarto di finale contro il Brasile e nella semifinale contro l’Uruguay, invase gli ungheresi. I tedeschi pareggiarono al 18’, passarono in vantaggio a 3-2 al 39’ con il gol, inevitabilmente definito storico, dell’ala Rahn. Alla fine fu 3-2 per i tedeschi, così campioni del mondo.

All’Ungheria restò la soddisfazione della cosiddetta vittoria morale, soddisfazione che in un certo senso crebbe e in un altro senso si permeò di spaventoso e acre rimpianto quando, pochi mesi dopo, la squadra tedesca pressoché al gran completo cadde vittima di un’epatite che la pur sommaria medicina sportiva di quel tempo ascrisse a pratiche «dopanti».

La spiegazione dello straordinario secondo tempo dei tedeschi, guidati da Sepp Herberger, parve dunque chimica. Ma non ci fu assolutamente inchiesta ufficiale, non ci fu revoca del titolo, la Germania rimase campione del mondo.

Si deve dire che in quel 1954 pochi ravvisavano esattamente l’importanza del fenomeno televisivo, che pure aveva preso possesso del Campionato del Mondo di calcio. La stampa scritta, non solo in Italia, faceva resistenza, e anziché completare con le sue informazioni i dati assolutamente di fatto forniti dalle immagini, cercava di predicare una verità sua, di mandare avanti un suo vangelo sottile, anche polemico. Le riprese, allora, avvenivano su larghe porzioni di campo, i giocatori apparivano molto piccoli, la qualità anche tecnica delle trasmissioni non era buona. Non c’era il ralenti. La stampa scritta sosteneva che la ripresa televisiva non permetteva di fornire la giusta visione di un campo di calcio. Il giocatore in possesso del pallone non poteva, a esempio, essere criticato per l’errore che faceva non liberandosi del pallone stesso e non inviandolo a un compagno smarcato: questo per la semplice ragione che sul teleschermo il compagno smarcato non appariva.

Ma più che sviluppare questi concetti di un certo valore, la stampa scritta resisteva all’evento televisivo in nome di un trombonismo dei suoi componenti, nel nome di una verità, e una sola, da spezzare, la sua, insieme stalattite e stalagmite di una caverna in cui il giornale «di carta» doveva essere l’unica luce.

Alla fase finale del campionato mondiale del 1958 l’Italia non prese parte. Per la semplice ragione che non si qualificò. La nostra Nazionale si era tolta, nel 1955, lo sfizio di battere a Stoccarda, per 2-1, la Germania campione del mondo e campione anche di epatite. Poi la squadra azzurra aveva vivacchiato, con risultati nel complesso abbastanza positivi, grazie anche all’uso intelligente del blocco della Fiorentina, che stava praticando il miglior calcio in Italia, o almeno il calcio più redditizio. Pervenne alla Nazionale anche Michelangelo Montuori, argentino cresciuto in Cile, figlio o nipote di italiani (così almeno si disse), e capacissimo di commuoversi autenticamente nell’ascoltare l’inno di Mameli.

Alla vigilia della Coppa Rimet 1958, arrivarono in Italia importantissimi giocatori dall’Argentina: addirittura 1 intero trio d’attacco della Nazionale biancoceleste che aveva vinto il campionato sudamericano si trasferì dalle nostre parti: Omar Sivori alla Juventus, Humberto Maschio al Bologna, Valentin Angelillo all’Inter. Sivori e Angelillo avevano ventidue anni, Maschio ne aveva ventitré. Si cominciò a parlare di sistemazione di questi oriundi italiani nella Nazionale. Il commissario tecnico azzurro era Alfredo Foni, ex campione del mondo, grande propugnatore del catenaccio, con il quale aveva vinto due scudetti, guidando l’Internazionale di Milano.

Foni abbondò in esperimenti. Nell’attacco azzurro arrivò il sudafricano Firmani, arrivò l’argentino Pesaola, arrivò l’uruguaiano Ghiggia, arrivò l’altro uruguaiano Schiaffino.

Le qualificazioni per la fase finale della Coppa Rimet 1958 ci avevano assegnato un girone relativamente facile, con il Portogallo e l’Irlanda del Nord. Nella partita inaugurale di quella fase di qualificazione, sconfiggemmo all’Olimpico di Roma l’Irlanda del Nord per 1-0, con gol su punizione del difensore fiorentino Cervato.

Un pareggio a Lisbona contro il Portogallo avrebbe significato il punto magico, decisivo: ma incassammo tre gol a zero. Restituimmo al Portogallo l’identico punteggio a Milano, e a questo punto la sfida decisiva divenne quella fra noi e l’Irlanda del Nord.

Dal momento che avevamo sconfitto il Portogallo con due uruguaiani (Ghiggia e Schiaffino) e un argentino-cileno (Montuori) in attacco, per cercare di sconfiggere gli irlandesi inserimmo, sempre davanti, anche il brasiliano Da Costa.

Ma siamo già all’incontro ufficiale, mentre prima ce n’era stato uno amichevole (si fa per dire) con la stessa Irlanda del Nord, un incontro che in seguito sarebbe stato ricordato come la grande occasione perduta. Era accaduto, il 4 dicembre 1957, che l’arbitro ungherese Zsolt e i suoi due guardalinee non fossero arrivati in tempo a Belfast per la partita cosiddetta decisiva. Italiani e irlandesi stabilirono di giocare ugualmente il match in amichevole. Finì 2-2, finì soprattutto a botte.

La pratica irlandese venne messa da parte, ci fu (già detto) la partita del 3-0 nostro sul Portogallo e poi si dovette tornare a Belfast per l’incontro ufficiale.

Non si recriminava ancora troppo su quel 2-2 «non accettato» (aveva arbitrato un irlandese, Mitchell), si pensava che si sarebbe comunque vinto il match «vero», quattro sudamericani su cinque potevano, anzi dovevano garantire al nostro attacco la fantasia necessaria per scardinare il bunker britannico. Fra l’altro gli irlandesi non potevano disporre del loro portiere bravo, anzi mitico, Gregg, trattenuto in Inghilterra da impegni del campionato inglese, in cui lui era calciatore «mercenario», come molti del suo paese.

L arbitro era sempre quello Zsolt ungherese, questa volta arrivato in tempo. Il pubblico fu impeccabile, era lo stesso pubblico che un mese prima aveva invaso il campo picchiando gli azzurri, venendo picchiato dagli azzurri, offrendo al nostro centromediano Ferrano il martirologio e l’appellativo storico di «leone di Belfast».

Compostissimo, il pubblico applaudì il vantaggio degli irlandesi per 2-0, li rincuorò quando Da Costa ci portò sul 2-1, non fischiò neppure troppo Ghiggia che si fece espellere dall’arbitro, celebrò con una certa flemma la qualificazione dell’Irlanda del Nord per il campionato mondiale 1958 grazie al 2-1 conclusivo, non infierì se non con humour britannico sulla clamorosa eliminazione dell’Italia.

La quale Italia si consolò parzialmente con l’eliminazione «parallela» nel suo girone dell’Uruguay, l’unica altra squadra, insieme con quella azzurra, che poteva aggiudicarsi definitivamente la Coppa Rimet, avendo già conquistato due titoli mondiali.

Ci fu, da noi, un rigurgito nazionalistico, si cercò cioè di attribuire agli oriundi la colpa della nostra brutta figura, si disse che non avrebbero mai potuto lottare con sufficiente cuore: e intanto si cominciò a chiedere l’ingresso in Nazionale di Sivori, Angelillo e Maschio arrivati pochi mesi prima dall’Argentina…

In Svezia, nel 1958, il Brasile riuscì finalmente a diventare campione del mondo.

Vincitore del suo girone, dove stava con URSS, Inghilterra e Austria, il Brasile nei quarti di finale si liberò del Galles per 1-0, superò la Francia in semifinale per 5-2, e con lo stesso punteggio sconfisse in finale la Svezia, alla quale l’Italia aveva restituito un bel po’ dei giocatori prelevati dopo che la nazionale scandinava ci aveva umiliati nel 1950: Gustavsson, Hamrin, Gren, Liedholm, Skoglund…

A metà del torneo in terra svedese il Brasile presentò in attacco un ragazzo di diciotto anni, Edson Arantes Nascimiento, detto Pelé, con un soprannome onomatopeico, che stava a significare la sua felicità e la sua facilità nell’andare su e giù per il campo come una palla rimbalzante.

Aveva giocato qualche incontro, in quel Brasile, anche un certo Mazzola: al di là del soprannome, che ricordava la somiglianza fisica di questo ragazzo con Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto a Superga, c’era un cognome italiano, Altafini. José Altafini era stato acquistato, un mese prima che avesse inizio il campionato mondiale, dal Milan; sarebbe venuto in Italia, avrebbe giocato fino al 1976 per il Milan, per il Napoli, per la Juventus, costruendosi addosso una delle più colossali carriere calcistiche di tutti i tempi.

Nel ruolino di marcia del Brasile finalmente campione del mondo, un solo pareggio, lo 0-0 con l’Inghilterra. Molte emozioni, specialmente quando, nella finale, la Svezia aveva segnato con Liedholm il primo gol della partita. Molti pianti, colossali festeggiamenti a Rio, decisione immediata di fare eroe nazionale non solo Pelé, ma anche Garrincha, l’ala destra dalla finta elettrica, anche il grande centravanti opportunista Vavà, anche il grande «cervello» Didì, anche il grosso e grasso commissario tecnico, Vicente Feola, napoletano cresciuto in Brasile, artefice della prima autentica organizzazione del calcio brasiliano a livello internazionale. E anche Paulo Amaral, preparatore atletico, che sarebbe poi venuto come allenatore alla Juventus.

Il Brasile giocò con grande accortezza in difesa, specie grazie ai due anziani terzini Djalma Santos e Nilton Santos, negro il primo e bianco il secondo, e giocò con molta fantasia all attacco. Fra le riserve di quello straordinario Brasile, oltre ad Altafini, che fu in un certo senso «messo fuori» da Pelé, c’era anche Dino Sani, che sarebbe arrivato in Italia con la sua «pelata» e la sua classe, per insegnare sul campo, con partite favolose, il grande calcio agli italiani del Milan e specialmente a un giovanotto emergente che si chiamava Gianni Rivera.

Gli anni fra il 1958 e il 1962, fra l’edizione cioè della Coppa Rimet in Svezia e quella in Cile, furono i più pieni di cose, non necessariamente tutte positive, per il calcio italiano.

Abbiamo già detto dei grandi arrivi dall’Argentina. Sivori, Maschio e Angelillo, con l’aggiunta di Altafini e di Sormani, quest’ultimo brasiliano di autentiche, strette origini italiane, si inserirono nella Nazionale, se non altro con più classe rispetto ai loro predecessori (a proposito, per completare l’elenco degli argentini «usati» da noi negli anni precedenti, non bisogna dimenticare il nome del ^panciuto, pelato Ricagni).

Sono, questi, gli anni della confusione tecnica al vertice. La Nazionale passa al terzetto Mocchetti-Biancone-Viani, poi al terzetto Ferrari-Mocchetti-Biancone, poi a Viani da solo, quindi a Ferrari da solo, poi, proprio per il Cile, a Ferrari-Mazza-Spadaccini. La Federazione vede l’assalto dei grandi presidenti, cioè Angelo Moratti, Umberto Agnelli per la Juventus e Andrea Rizzoli per il Milan, ai poteri massimi del calcio, specialmente dopo che il Coni aveva imposto il 13 agosto di quel disgraziatissimo 1958, l’anno in cui la Coppa Rimet si era giocata senza di noi, Bruno Zauli, suo segretario generale, commissario del football in sfacelo.

C’erano scandali e corruzioni, il presidente del Coni, Onesti, definiva i mecenati del calcio italiano «ricchi scemi» ma alla fine questi mecenati vincevano battaglie e guerre, il giovane attivissimo Umberto Agnelli diventava presidente della Federazione, la Nazionale italiana riusciva a conquistare alcuni traguardi parziali importanti (intanto accedeva alla maglia azzurra anche l’argentino Lojacono), e nel 1960, ai Giochi Olimpici di Roma, una Nazionale formata tutta da giovani di squadre importanti arrivava

39 alla medaglia di bronzo, peraltro mettendo in mostra il miglior gioco di tutto il torneo. Il nome più importante di quella Nazionale era quello di Gianni Rivera.

Nello stesso 1960 arrivava in Italia Helenio Herrera, argentino-spagnolo-francese, a suggerire un nuovo corso negli allenamenti, nella psicologia del calciatore, negli stipendi. Lo aveva assunto l’Inter di Milano, strappandolo al Barcellona.