Tredici eroi del Mondiale, tredici storie di gloria e leggenda. Un viaggio emozionante nel tempo e nello spazio, alla scoperta di un tesoro fatto di ricordi, aneddoti e curiosità.

Hanno scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Dodici campioni del Mondo, più quello che nel 1930 segnò il primo gol della coppa Rimet. L’enfasi è sempre pericolosa, ma in un caso come questo è difficile non cedere alla tentazione delle esagerazioni e dei superlativi. D’altronde, le leggende servono proprio a creare fascino e stupore. Laurent, Schiavio, Piola, Schiaffino. Fritz Walter, Pelé, Amarildo, Bobby Charlton, Carlos Alberto, Gerd Müller, Passarella, Paolo Rossi, Maradona.

In questa Top List li vedremo idealmente tutti insieme, protagonisti di epoche diverse, sacerdoti di un rito che ogni quattro anni tiene incollato il mondo alla televisione. Li abbiamo chiamati, con un po’ di retorica umana, «eroi». «Eroi» del Mondiale. Sono personaggi che ci piace pensare come ospiti privilegiati dell’Olimpo, abbastanza vicini da poter ricevere ogni tanto la loro grazia, ma anche e soprattutto abbastanza lontani da poterli raccontare in termini convenzionali.

Ognuno racconta, a modo suo, cosa è successo e cosa ha provato nel giorno della gloria. Attimi eterni e pesantissimi. Anni di sacrifici improvvisamente legati a un soffio di vento o a un filo d’erba. L’eterno mistero del calcio che si rinnova in un turbine di passioni e istinti. Un momento che vale, da solo, il prezzo di ogni rinuncia. Storie di fulminanti resurrezioni e parabole di struggente pathos. In ogni coppa, c’è davvero un Mondo, con le sue luci abbaglianti ma anche con le sue tracce di grande malinconia.

1930 – Lucien Laurent (Francia): Quel mio gol, il primo di tutti

Per più di quarant’anni, credetemi, mi sono chiesto centinaia di volte se quella famosa rete, la prima del primo campionato del mondo, l’avevo veramente segnata io. Per più di quarant’anni ho letto e sentito raccontare di mille imprese, ma mai di quel gol. Ecco perché mi chiedevo: Lucien, ma l’hai proprio segnata quella rete? Poi, quasi per incanto, nel 1978, quando la Francia di Michel Platini si qualificò al Mondiale di Baires dopo anni di buio, specialisti e storici rispolverarono anche la mia rete… Per me fu una vera liberazione. Finalmente potevo dirmi e ripetermi: no, non hai sognato, quella rete l’hai proprio fatta. La prima rete nella storia del Mondiale è tua!

Era il 13 luglio 1930. Faceva un freddo tremendo, addirittura nevicava. Montevideo non era proprio in festa e sugli spalti ad assistere alla grande “prima” c’erano appena 3000 spettatori. Il Messico era sceso in campo con una buona formazione, ma noi avevamo una voglia matta di debuttare alla grande. Fin dai primissimi secondi di gioco avevamo fatto capire ai nostri avversari che eravamo decisi a chiudere subito l’incontro.

Al 9’ di gioco, alle 14 e 19 in punto, «Tintin» Chantrel, il mediano destro della nostra formazione, lancia un perfetto diagonale verso Marcel Langiller che scatta veloce, si ferma e mi serve con un cross preciso al millimetro. Tirai al volo, e la palla si infilò nell’angolino allo della porta di Bonfiglio. Una bella rete, quasi da manuale. Una rete di cui rivendico naturalmente la paternità ma che dedico interamente a «Tintin» Chantrel, e a Langiller.

1934 – Angelo Schiavio: Mille abbracci e quasi svenni

Sinceramente non ricordo molto di quel giorno. Soltanto leggendo i giornali che lo rievocano apprendo particolari che avevo dimenticato. Per esempio che fosse presente Benito Mussolini. Dissero che sarebbe venuto ma io dal campo non ci feci caso e salutammo verso la tribuna come facevamo normalmente. Piuttosto andammo il giorno dopo a Palazzo Venezia; sì, quello del famoso balcone. Qualcuno di noi allungò la mano per stringergliela ma ci rimase male perché Mussolini alzò la sua in aria facendo il saluto romano. Per me che avevo segnato il gol decisivo nessun complimento particolare, forse non sapeva nemmeno che l’avevo fatto io.

Come premio ci promisero 10 mila lire ma in realtà ne arrivarono soltanto 5 mila dicendo che la metà andava al partito per la costruzione di non so quale casa del fascio. Piuttosto non è vero che io svenni dopo il gol, rimasi soltanto a terra stordito dalla fatica e soffocato dall’abbraccio dei compagni. Feci una corsa da matti per arrivare su quel pallone che mi aveva lanciato Guaita; ci arrivai sopra stremato e lo calciai come veniva. Per fortuna andò dentro dopo aver picchiato all’interno del palo.

Alla fine tutti a piangere assieme a Pozzo; che era un uomo burbero, un po’ brusco. Segnai complessivamente quattro gol, fra i quali il primo e l’ultimo dell’Italia. Pozzo mi lasciò a riposo nella seconda partita con la Spagna perché Zamora mi aveva riempito di botte nella prima. Ma io mi… difesi dandogli una gomitata nelle costole così quella partita non la potè giocare nemmeno lui. Questo episodio lo ricordo bene, assieme al gol segnato al bravo Planicka.

1938 – Silvio Piola: E giù insulti al saluto romano

Nel 1938 non c’era un clima politico idilliaco. Anche in Francia, dove vivevano molti italiani che avevano lasciato il nostro Paese, c’era un’atmosfera inquieta e agitata. Non favorevole, certo, a noi. Ricordo che a Marsiglia e a Parigi il pubblico, in particolare gli antifascisti, ci fischiava quando salutavamo romanamente: ma noi giocatori non potevamo comportarci diversamente. Ciò nonostante, la squadra azzurra diede spettacolo e vinse tutte le partite contro la Norvegia, la Francia, il Brasile e infine l’Ungheria.

La vittoria più sofferta fu la prima, quella con i nordici. Vincemmo 2-1 e segnai il gol decisivo nel primo tempo supplementare. In quel Mondiale feci complessivamente cinque gol: uno alla Norvegia e due doppiette contro Francia e Ungheria. Rimasi all’asciutto soltanto contro il Brasile: tuttavia Meazza trasformò il rigore, poi risultato determinante, in seguito a un mio atterramento.

La finale allo stadio di Colombes di Parigi fu avvincente, ricca di episodi emozionanti. L’Ungheria di quei tempi era fortissima. Aveva grandi giocatori, tra cui Sarosi e Zsengeller che successivamente emigrarono in Italia. Andammo in vantaggio noi con Colaussi, ma il magiaro Titkos ci raggiunse. Segnai il gol del 2-1 e poi ancora Colaussi fece centro. Gli ungheresi non si arresero e si avvicinarono con Sarosi. Ci venne un po’ di paura. La sicurezza del successo arrivò soltanto dopo il mio secondo gol, il quarto della giornata. A quel punto anche gli antifascisti si entusiasmarono e ci applaudirono durante e dopo la partita. Il giorno dopo eravamo tutti a casa, dopo due mesi di assenza dalle nostre famiglie.

1950 – Juan Schiaffino: Noi felici in mezzo al dramma

Ci sono dei momenti nella vita che non si possono mai dimenticare e tra tanti momenti della mia vita, quello che sicuramente non dimenticherò mai è l’attimo in cui l’arbitro ha fischiato la fine di quella famosa partita al Maracanà. Mai in vita mia ho visto tanta gente piangere. Avevamo vinto 2-1 una partita che per tutti doveva vincere facilmente il Brasile.

Ricordo quando entrammo in campo, sembrava che fosse del tutto inutile la nostra presenza. In effetti sapevamo che loro erano migliori di noi. Dopo aver subito il pareggio, nessuno di noi pensava di poter segnare un altro gol e con il pareggio il titolo lo avrebbe vinto il Brasile.

Invece Ghiggia riuscì a far centro. Ci guardammo increduli tra di noi e alla fine non riuscimmo neppure a festeggiare perché attorno a noi c’era soltanto tristezza. Credo che nessun’altra squadra al mondo abbia vinto senza poter festeggiare, in un’atmosfera così.

Soltanto all’arrivo a Montevideo ci sentimmo liberati da un peso. Fu una vittoria meritata indubbiamente, ma oggi a tanti anni di distanza posso dirlo: se quella partita si rigiocasse altre dieci volte, vincerebbero sempre loro perché erano più forti.

Per certi versi quindi, si è trattato di un anticipo di quella partita tra Italia e Brasile dei mondiali del 1982, perché anche a Barcellona al Brasile bastava il pareggio eppure perse e anche a Barcellona il Brasile sulla carta era superiore. Meglio così comunque, per il mio Uruguay e per la vostra Italia, che mi sarà nel cuore.

1954 – Fritz Walter: Le mani giunte, come un rito

Germania-Ungheria, una finale incredibile. Ci eravamo già affrontati, noi e i magiari, nella prima fase del torneo. Il risultato? 8-3 per l’Ungheria. Era la squadra di Puskas e Czibor, di Hidegkuti e Kocsis: da 4 anni non perdeva una partita. Ad essere sinceri, però, quella sconfitta era stata in un certo senso «calcolata». Herberger aveva risparmiato molti dei titolari, trattandosi di un incontro che comunque non avrebbe influito sul nostro cammino nel torneo. E veniamo ai giorni che hanno preceduto la finale.

Il giovedì a tavola ci guardiamo negli occhi. Tutti d’accordo: una sconfitta di misura sarebbe il risultato ottimale. Venerdì, prima correzione di rotta: perché dobbiamo perdere a tutti i costi? Sabato il ragionamento diventa il seguente: tre gol agli ungheresi li abbiamo già fatti, basta subirne uno di meno. Domenica mattina, prima di scendere in campo, parla per tutti Helmut Rahn: ragazzi, dice, vinceremo noi alla grande. Un crescendo di ottimismo messo a dura prova nella fase iniziale della partita. Dopo 8 minuti, Ungheria-Germania 2-0.

Sembrava un film già visto. Il film dell’8-3 di pochi giorni prima. Non lo era, per fortuna. Morlock, un autogol di Lorant e Rahn resero possibile una delle più clamorose rimonte che la storia del calcio ricordi.

Fu un Mondiale vinto da un gruppo di amici: prima di ogni partita nello spogliatoio avveniva una specie di rito propiziatorio: univamo le nostre mani giurando di dare tutto noi stessi. La Germania esultò ascoltando il radiocronista Herbert Zimmermann. Le sue parole hanno fatto piangere molta gente. A me capita ancora oggi, quando le risento.

1958 – Pelé: Io bambino che alzo la coppa

Brasile campione del mondo: era la prima volta, e io facevo parte di quella squadra. Avevo 17 anni e mezzo, ero il più giovane di tutti. Al fischio finale, mi abbandonai fra le braccia di Gilmar, il portiere. Piangevo. Lacrime di gioia. Non erano le prime di quel torneo. Avevo pianto anche in precedenza, ma per altri motivi. Ero arrivato in Svezia con il morale sotto i tacchi per un infortunio ad un ginocchio. Non riuscivo a calciare, a scattare, potevo solo camminare. I giorni passavano, la grande occasione sembrava destinata a sfumare. Ma Mario Americo, il nostro massaggiatore, mi aveva rimesso in sesto. Appena in tempo.

Eravamo in Svezia, un Paese completamente diverso dal mio Brasile. Non lo conoscevo, così come non conoscevo l’Europa. In quei giorni così intensi io scoprivo il mondo, il mondo scopriva me. Un incontro bellissimo, una storia infinita. Io, poco più di un bambino, che alzavo la coppa Rimet. Avevo appena segnato due gol, entrambi bellissimi. Il pubblico di Stoccolma che mi applaudiva.

Pensavo alla mia infanzia, alle interminabili partite a piedi nudi. Pensavo anche ai miei genitori, soprattutto a mio padre che nei suoi anni giovanili era stato calciatore. Pensavo a otto anni prima, quando al Maracanà l’Uruguay ci aveva negato la gioia di un titolo che tutto il Brasile considerava già vinto. Quel 5-2 aveva il sapore di una rivincita con la storia. Una rivincita attesa una vita. Non era giusto che proprio il Brasile mancasse all’appuntamento con il trofeo più importante. Quella finale vinta così nettamente era la risposta a quanti dubitavano della competitività del calcio brasiliano ai massimi livelli. Sapevamo vincere, non solo giocare.

1962 – Amarildo: Capii tutto dagli occhi di Didì

Ero partito per il Cile come riserva, senza nessuna prospettiva di impiego. Poi si fece male Pelé e toccò proprio a me sostituirlo. Avevo un anno più di lui, ma ero comunque il più giovane della squadra: la responsabilità poteva schiacciarmi, ma non fu così. Ad aiutarmi furono innanzitutto i miei compagni di club nel Botafogo; Nilton Santos, Didì, Zagalo e Garrincha. Ancor più, però, mi diede una mano Pelé. Mi disse: ragazzo, va in campo tranquillo, come se giocassi nel Botafogo. E io gli diedi retta. Battemmo subito la Spagna dopo essere stati sotto di un gol. Alla fine Pelé venne a congratularsi con me negli spogliatoi. Finì sotto la doccia anche lui. Vestito.

Come andò la finale con la Cecoslovacchia lo sapete tutti. Però c’è qualcosa che merita di essere raccontato. Dopo il gol del vantaggio della Cecoslovacchia, mi colpì la reazione dei compagni. Didì, soprattutto, prese il pallone e lo portò a centrocampo: lo fissai attentamente, il suo volto era un inno alla tranquillità. Viveva quella partita come se fosse un allenamento infrasettimanale, altro che finale di coppa del Mondo.

In quel momento compresi che il Brasile non poteva perdere. Il pareggio lo segnai proprio io, dopo aver dribblato due avversari. Sì, eravamo davvero troppo forti. Dopo il fischio finale, il mio pensiero andò ai miei genitori. Pensavo: chissà come saranno orgogliosi di avere un figlio campione del mondo. L’invasione dei tifosi interruppe bruscamente le mie riflessioni. Ogni tanto intravedevo i miei compagni. Piangevano tutti, eppure erano al secondo Mondiale. Fu allora che mi resi conto di cose significasse quella vittoria. E piansi anch’io.

1966 – Bobby Charlton: Fidatevi di me: era proprio gol

Quella volta ho pianto. Non mi era mai capitato prima (né dopo), di piangere per una partita. Ma alla fine di quegli indimenticabili 121 minuti con la Germania a Wembley, il 30 luglio 1966, scoppiai in lacrime come un bambino. L’emozione mi aggredì fortissima, incontrollabile: sarà stato perché avevamo lavorato insieme per settimane e settimane, lo spirito di squadra ci legava profondamente, ed eccoci lì, tutti sul campo, campioni del mondo. Amo molto la mia patria, sono orgoglioso di ogni successo inglese, ma quella volta a Wembley fu il momento più fantastico della mia vita.

A ripensarci, non credo sia stata una maniera molto professionale di esprimere la felicità, la mia: ma non penso che avrei potuto esprimere quel che provavo in un altro modo. Ricordo che tutti affrontammo la finale con la Germania caricati dall’incrollabile convinzione che l’avremmo battuta. Stavamo vincendo, infatti, ma al 90’ pareggiarono i tedeschi. In quel momento ero sicuro che mancassero ancora dieci minuti: avevo perduto completamente la concezione del tempo.

Poi venne il gol di Hurst, nei supplementari, il gol del trionfo: il pallone cadde oltre la linea, ne sono assolutamente certo. Appena Hurst aveva raccolto il passaggio, mi ero lanciato in avanti, pronto a ricevere il suo assist: lui tirò direttamente, così mi trovai vicinissimo alla porta, e vidi che il pallone era rimbalzato oltre la linea. So che il filmato lascia dei dubbi, ma la prospettiva dei teleobiettivi è molto deformata. Era proprio gol, ve lo garantisco.

1970 – Carlos Alberto: Sveglia alle 7, ma poi fu samba

Potrei raccontarvelo minuto per minuto, quel 21 giugno 1970. Sveglia alle 7 del mattino: che fatica a scendere dal letto. Colazione alle 8: anche quella era una novità. «Colpa» dell’orario d’inizio della finale con l’Italia, fissato per mezzogiorno ora messicana. Sul pullman, però, era tornato il buonumore. C’eravamo messi tutti a cantare e ad improvvisare dei movimenti di samba. Il morale era quello giusto, insomma. Poi aveva cominciato a piovere: un handicap non da poco per una squadra tecnica come la nostra. L’Italia? Gran bella squadra, ma contro quel Brasile non ce n’era per nessuno.

Volevamo a tutti i costi quella coppa che sarebbe rimasta per sempre nel nostro Paese. La volevano anche gli azzurri, d’accordo, ma noi avevamo tanti fuoriclasse, a cominciare da Pelé. Eravamo preoccupati, questo sì, per le condizioni del terreno. Aveva smesso di piovere, ma il sole è arrivato più tardi, nel secondo tempo. Sarà un caso, ma proprio nella ripresa abbiamo definitivamente piegato la vostra resistenza. Il campo asciutto ci ha messo letteralmente le ali. Ho pure segnato un gol. il quarto e ultimo: passaggio smarcante di Pelé e diagonale imprendibile.

Poi, la premiazione. Il momento più importante della mia vita. Toccava proprio a me, come capitano, ricevere la coppa Rimet vinta definitivamente dal Brasile. Dieci, cento, mille mani cercavano di abbracciarmi. Qualcuno mi ha sollevato di peso portandomi in giro per il campo, un campo dove ormai regnava una gioiosa confusione. In quei momenti avrei voluto possedere il dono dell’ubiquità: avrei voluto essere lì ma anche a Rio de Janeiro, dove cominciava un «carnevale» fuori stagione.

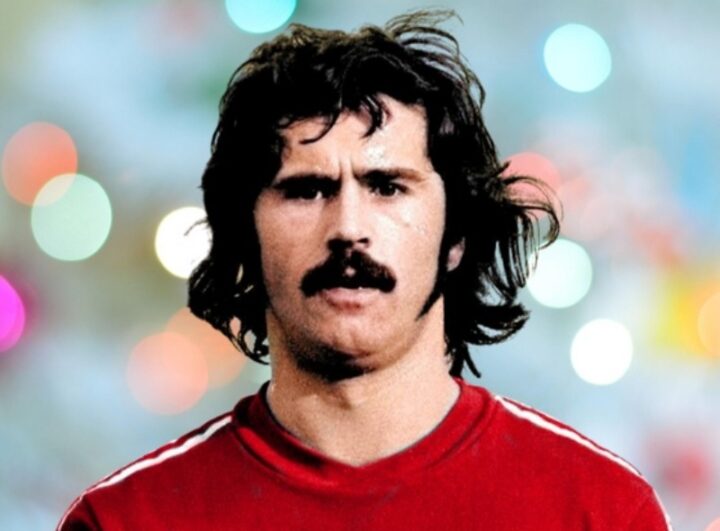

1974 – Gerd Müller: Due secondi ed ero nella storia

Sono diventato campione del mondo nella mia città, davanti al mio pubblico. Non capita a tutti, credo. Quel 7 luglio di 16 anni fa, l’Olanda concludeva un Mondiale che l’aveva vista prima grande sorpresa, poi grande favorita per il titolo. Pronti via, e ci ritrovammo sotto di un gol. Un rigore di Neeskens provocato da un fallo, o presunto tale, di Vogts su Cruijff. Dentro di me pensai: alla prima caduta di uno dei nostri nell’area olandese, l’arbitro non può non fischiare un altro rigore. E così fu. Dal dischetto segnò Breitner.

Tutto da rifare, dunque. La svolta avvenne poco prima dell’intervallo. Bonhof fece partire un traversone rasoterra all’indirizzo del sottoscritto. Quello che accadde nei due-tre secondi successivi, credo lo ricordino in molti. Davanti a me avevo tre avversari: mi aggiustai il pallone e con un movimento del corpo ne sbilanciai due. A quel punto il più era fatto e feci partire un diagonale secco e preciso. Gol.

Negli spogliatoi, durante l’intervallo, mi misi in testa che avevamo già vinto. Ma nei primi 20’ della ripresa l’Olanda fece fuoco e fiamme, senza però riuscire a pareggiare. Lentamente, tornammo a controllare il gioco. Non solo: segnai un altro gol che Taylor, chissà perché, non convalidò. È anche vero, però, che sarebbe stata una punizione eccessiva per quell’ottima Olanda. Dopo il fischio finale pensai a 4 anni prima, quando perdemmo quella incredibile semifinale con l’Italia. E poi Londra ’66, quel gol che non era gol e che consentì agli inglesi di batterci ai supplementari. Insomma, il 7 luglio 1974 mi resi conto che finalmente la storia aveva saldato il debito che aveva con la nazionale tedesca.

1978 – Daniel Passarella: Ero già il guerriero, ma piansi

Molti mi hanno definito un «guerriero» e confesso che questo soprannome mi è sempre piaciuto molto, perché come tutti i guerrieri non ho mai avuto paura di nulla, né tanto meno ho provato i brividi dell’emozione, che a volte bloccano anche i campioni. Quella sera però, per la prima e unica volta della mia vita, ho sentito anch’io un nodo alla gola e non mi vergogno ad ammetterlo. Quello stadio, che è sempre stato il mio stadio, il River, era strapieno e io come capitano della nazionale, e come giocatore del River, sentivo una responsabilità tutta particolare, perché capivo che un’altra occasione così non mi sarebbe più capitata nella mia vita.

Fu dura, durissima, sicuramente più dura del previsto, ma nei supplementari ci pensò il mio amico Daniel Bertoni a far fuori l’Olanda. E quando l’arbitro fischiò la fine, per un attimo chiusi gli occhi e non capii più niente. Mi ritrovai abbracciato al mio amico Gallego, che piangeva come un bambino. «Somos campeones, Daniel, somos campeones!» continuava a urlarmi nelle orecchie. Per tanti giorni, durante il ritiro, avevamo sognato quel momento e quelle parole, e così quell’abbraccio per me rimarrà il ricordo più bello del Mondiale.

Poi ci fu la festa nelle strade, con la gente impazzita di gioia. Sono passati decenni, ma quando si riparla di quella notte trovo ancora chi si commuove. In tutti noi che siamo stati i primi a regalare all’Argentina il titolo mondiale, è rimasto il ricordo di un gruppo straordinariamente unito, attorno ai principale artefice di quel trionfo: Cesar Menotti. Perché allora Maradona non era ancora esploso e soltanto un grande come Menotti poteva creare dal nulla una squadra mondiale.

1982 – Paolo Rossi: I gol? No, ricordo quel fischio

Il Mondiale, quel magico Mondiale dell’82, per me conta sempre moltissimo, resta una parte estremamente importante della mia vita. Mi emoziona parlarne. Di più: mi commuove. Un ricordo? Ne ho molti. Alcuni nitidi. Altri, sepolti dalla memoria, affiorano all’improvviso, inebrianti. Ma uno su tutti mi accompagna, sempre. Ancora oggi per me quel Mondiale è tutto raccolto in un attimo: fu quando l’arbitro Coelho fischiò la fine. E’ la sensazione più intensa che conservo dentro di me.

Mi guardai in giro: mi parve di essere come sommerso da quell’incredibile sventolio di bandiere tricolori. In quel momento — forse l’arbitro stava ancora fischiando, ma il suo fischio pareva dilatarsi senza fine nel tempo — mi sentii fortissimamente italiano, in un modo estremamente intenso, incredibilmente pieno e completo. In quel momento sentii veramente di rappresentare il nostro Paese.

Di quel Mondiale è anche il mio gol più importante. Quale? Il primo dei tre segnati al Brasile. E’ stato quello che ha sbloccato una situazione delicata, il gol della svolta, il gol che cambiò, forse, il nostro campionato del mondo, che ci spianò la strada, che cancellò dubbi ed amarezze. Sì, il gol che ci mise in condizione di volare verso il titolo.

Certo, Mondiale è anche tutto il resto, intendo dire tutto quello che ci capitò dopo, al rientro, nei mesi che seguirono. A me, come agli altri compagni, il trionfo di Madrid ha dato notorietà, simpatia, successo, popolarità. Tutto. Mi ha fatto sentire amato da tutti gli italiani, mi ha dato grandi gioie, di quelle che toccano l’anima fino in fondo.

1986 – Diego Armando Maradona: Ma in finale che scarpe metto?

La prima cosa che mi viene in mente di quell’indimenticabile 29 giugno 1986, sono le scarpe da gioco. Proprio così: un dettaglio tanto cruciale quanto, all’apparenza, insignificante. Le scarpe da gioco. Possibile, vi domanderete, che la solennità del momento non mi suggerisca altro? A Città di Messico il tempo era volubile come una bella donna. Se uscivi con il sole, potevi scommettere che saresti rientrato sotto il diluvio. E viceversa. La scelta dei tacchetti si portò via, in pratica, tutta la febbre dell’attesa.

Dormii profondamente, la sera prima, e non sognai. Di solito, faccio sogni strani. Non quella volta, però. Stavo bene, sentivo che la squadra era pronta. Avevo fiducia, ma anche un po’ di paura: perché la Germania è sempre la Germania, irriducibile. Dì finale confermò le mie sensazioni. I tedeschi rischiarono di vincere quando ormai avevano perso. E persero, invece, quando ormai ci avevano in pugno.

Il calcio è, talvolta, un meccanismo crudele e perverso. Sia noi che loro avevamo fatto gli stessi sacrifici per arrivare sin lì. Ma la storia avrebbe parlato soltanto del vincitore. Chi si piazza secondo, viene dimenticato in fretta. Come nella vita di tutti i giorni, non c’è spazio per i vinti.

Ero teso, ma anche tranquillo. Quando i tedeschi risalirono da 0-2 a 2-2, mi sembrò, per un attimo, che tutto intorno a me crollasse. Per fortuna, ci pensò Burruchaga a ridarmi il sorriso. Burruchaga su passaggio del sottoscritto. Non piovve, quel giorno: la scelta dei tacchetti si rivelò felice. E proprio per questo, forse, vincemmo. O forse no. Chi lo sa. Bisognerebbe chiederlo a Dio. Che di sicuro ci diede una mano.