CANE’ – CARECA – CEREZO – CESARINI – CHARLES -CINESINHO – CLERICI – CUCCHIARONI

Un record, di sicuro, Faustinho Jarbas Canè lo ha stabilito. Difficile trovare altri giocatori acquistati sulla base di una fotografia. Perché proprio questo fece Achille Lauro, presidente del Napoli: vide una foto di quest’ala brasiliana, che giocava nell’Olària di Rio de Janeiro, e si convinse che un giocatore cosi nero e così poco bello avrebbe seminato il terrore tra le difese avversarie.

Un record, di sicuro, Faustinho Jarbas Canè lo ha stabilito. Difficile trovare altri giocatori acquistati sulla base di una fotografia. Perché proprio questo fece Achille Lauro, presidente del Napoli: vide una foto di quest’ala brasiliana, che giocava nell’Olària di Rio de Janeiro, e si convinse che un giocatore cosi nero e così poco bello avrebbe seminato il terrore tra le difese avversarie.

Aspettavano un nuovo Pelé, i tifosi napoletani. Ma Faustinho esordì in maniera catastrofica, e per tutta la stagione ’62-63 le cose non migliorarono.

Il Napoli retrocesse, i dubbi su Canè si moltiplicarono. Un fotografo lo immortalò accanto a un pastore tedesco, e su un quotidiano la foto in questione uscì corredata da una didascalia impietosa: «Cane o Canè?». Dalla stagione successiva, il riscatto. Due anni per riportare il Napoli in Serie A a suon di gol, la nuova vita in azzurro accanto a talenti come Sivori e Altafini e poi, dopo il ritorno, nel “miniboom” di Vinicio. In tutto tredici stagioni italiane, dieci delle quali sotto il Vesuvio con una breve parentesi a Bari. A trentasei anni, quando chiuse la carriera, Canè era diventato un idolo. «Didi, Vavà, Pelé, site ‘a guallera ‘e Canè», cantavano in coro i tifosi partenopei. “Guallera”, in gergo, significa cinto erniario. Insomma, ci siamo capiti.

Papà decise di chiamarlo come lui, Antonio De Oliveira. Aggiungendoci Filho, naturalmente. Ma ancora non bastava. Così, insieme a mamma Zize decise di dare al suo secondo figlio l'”apelido” di quel clown divertente e malinconico che ogni sera intratteneva i telespettatori di San Paolo dalla televisione, quel Careca che era diventato una specie di celebrità locale. Sarebbe andato oltre, il piccolo Antoninho che sognava di diventare un grande calciatore, di assomigliare al suo idolo Tostão. Col pallone arrivò la gloria: prima nel Guarani,dove debuttò in prima squadra a soli 17 anni per restarci sei stagioni, fino all’82, poi nel São Paulo fino all’87.

Papà decise di chiamarlo come lui, Antonio De Oliveira. Aggiungendoci Filho, naturalmente. Ma ancora non bastava. Così, insieme a mamma Zize decise di dare al suo secondo figlio l'”apelido” di quel clown divertente e malinconico che ogni sera intratteneva i telespettatori di San Paolo dalla televisione, quel Careca che era diventato una specie di celebrità locale. Sarebbe andato oltre, il piccolo Antoninho che sognava di diventare un grande calciatore, di assomigliare al suo idolo Tostão. Col pallone arrivò la gloria: prima nel Guarani,dove debuttò in prima squadra a soli 17 anni per restarci sei stagioni, fino all’82, poi nel São Paulo fino all’87.

In Italia, Careca arrivò nella stagione ’87-88, accompagnato dalla fama di grande realizzatore che si era costruito in Brasile e ai Mondiali 1986 in Messico (5 reti, secondo miglior realizzatore del torneo dopo Lineker). Il Napoli aveva lo scudetto cucito sulle maglie e Careca trovò subito un feeling eccezionale con Maradona. E non solo con lui: il tridente d’attacco formato da Maradona, Giordano e Careca (“MaGiCa”, nel cuore dei tifosi) funzionò a meraviglia realizzando 36 gol. Nonostante questo, il Napoli riuscì a regalare al Milan un campionato già vinto. Lo scudetto, il secondo del club partenopeo, sarebbe arrivato due anni dopo. Sei stagioni sotto il Vesuvio, la gioia del tricolore, della Coppa Uefa ’88-89 e della Supercoppa Italiana ’90-91. Il suo gioco era semplice e implacabile: efficacissimo il dribbling, potente il tiro, addirittura mortifero il diagonale in corsa, un autentico castigo per i portieri. Nei momenti di gran forma, il secondo centravanti al mondo dopo Van Basten.

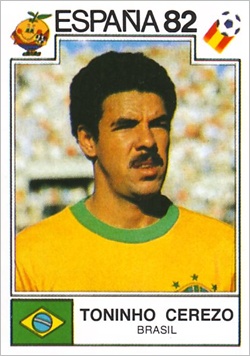

La partita d’addio l’ha giocata nell’estate 1997, in un’amichevole contro il Milan. Fino a 42 anni, Toninho Cerezo ha continuato a rincorrere il pallone. Ha chiuso nell’Atletico Mineiro, la squadra con cui aveva iniziato la sua avventura.

La partita d’addio l’ha giocata nell’estate 1997, in un’amichevole contro il Milan. Fino a 42 anni, Toninho Cerezo ha continuato a rincorrere il pallone. Ha chiuso nell’Atletico Mineiro, la squadra con cui aveva iniziato la sua avventura.

Quando arrivò alla Roma, nel 1983, qualcuno dubitava anche dei suoi ventott’anni. Perchè Toninho era nato in una famiglia di clown girovaghi che attraversavano in lungo e in largo il Minas Gerais. Chissà quando sarà stato registrato all’anagrafe, si diceva. I soliti sospetti. Sta di fatto che con l’aiuto del connazionale Falcão, Cerezo dimenticò in fretta la saudade e prese per mano il centrocampo giallo-rosso per tre stagioni.

E quando l’avventura romana finì, ne iniziò una ancora più bella con la Sampdoria. A Genova conquistò uno storico scudetto nel ’90-91, una Coppa delle Coppe e due volte la Coppa Italia. Il motore del gruppo, ecco cos’era Toninho Cerezo. Motore dai piedi buoni e dal cervello ispirato, una specie di uomo di gomma (il molleggiato del pallone) capace di fare di tutto: assist, gol, tackle. Un campione completo (anche di simpatia) che ha continuato a funzionare, e bene, in Brasile: al San Paolo (due Coppe Intercontinentali, una a spese del Milan), al Cruzeiro, all’Atletico Mineiro. Con la maglia verde-oro Cerezo ha disputato 74 incontri segnando 7 reti. Ha giocato i Mondiali di calcio in Argentina nel 1978 e in Spagna nel 1982 saltando per infortunio quelli del 1986.

Iniziò dal Palermo, Renato Cesarini. Ma mica in Sicilia, nei “barrios” di Buenos Aires. E dopo il Palermo fu la volta dell’Alvear e del Cacharita Juniors, dove la sua stella iniziò a brillare, al punto che a 16 anni gli misero gli occhi addosso i selezionatori della Nazionale argentina. L’Italia era un posto dove tornare, per lui partito con la famiglia da Senigallia per cercar fortuna dall’altra parte dell’oceano. L’idea gliela prospettò l’amico Mumo Orsi, ed era un’idea da 40mila lire di ingaggio più 4mila al mese. Non male, per uno che oltre al calcio amava una vita se non spericolata sicuramente un po’ fuori dalle righe. Abbastanza sregolata per produrre, di conseguenza, un rendimento altalenante sul campo. Quando era in giornata, però, “Ce” diventava un incubo per gli avversari, col suo palleggio da prestigiatore e le sue invenzioni in zona gol. Tra il ’30 e il ’35, Cesarini fece parte della Grande Juve dei cinque scudetti consecutivi. Da oriundo, giocò pure in Nazionale. E fu proprio un lampo in azzurro a renderlo immortale.

Iniziò dal Palermo, Renato Cesarini. Ma mica in Sicilia, nei “barrios” di Buenos Aires. E dopo il Palermo fu la volta dell’Alvear e del Cacharita Juniors, dove la sua stella iniziò a brillare, al punto che a 16 anni gli misero gli occhi addosso i selezionatori della Nazionale argentina. L’Italia era un posto dove tornare, per lui partito con la famiglia da Senigallia per cercar fortuna dall’altra parte dell’oceano. L’idea gliela prospettò l’amico Mumo Orsi, ed era un’idea da 40mila lire di ingaggio più 4mila al mese. Non male, per uno che oltre al calcio amava una vita se non spericolata sicuramente un po’ fuori dalle righe. Abbastanza sregolata per produrre, di conseguenza, un rendimento altalenante sul campo. Quando era in giornata, però, “Ce” diventava un incubo per gli avversari, col suo palleggio da prestigiatore e le sue invenzioni in zona gol. Tra il ’30 e il ’35, Cesarini fece parte della Grande Juve dei cinque scudetti consecutivi. Da oriundo, giocò pure in Nazionale. E fu proprio un lampo in azzurro a renderlo immortale.

Era il 13 dicembre del 1931, si giocava Italia-Ungheria a Torino. Finì 3-2 per gli azzurri, grazie a un gol di “Ce” segnato al 90′. Il giornalista Eugenio Danese parlò di gol segnato in “zona Cesarini”, e consegnò alla storia il bohemienne Renato. Che, prima di tornarsene oltreoceano, regalò alla Juve anche lo scudetto numero undici: lo fece da allenatore, insieme a Carletto Parola, nella stagione 1959-60.

In Inghilterra, dove giocava con la maglia del Leeds, William John Charles era soprannominato “The King”. Normale, per uno che nella stagione ’56-57, subito prima di approdare in Italia, aveva vinto la classifica marcatori con 38 reti. La scommessa su questo armadio gallese di 187 centimetri per 90 chili la fece la Juventus di Umberto Agnelli, che ingaggiò da giovane presidente rampante e gli mise a fianco Omar Sivori, creando una delle più micidiali coppie-gol del nostro calcio. Sivori e Charles erano diversissimi e meravigliosamente complementari. Il gallese (devastante di testa, ma abilissimo anche coi piedi) macinò difensori per 5 stagioni e soltanto un infortunio ne limitò il rendimento nel ’61-62. Alla bisogna (in Coppa Campioni col Real Madrid di Di Stefano) sapeva tornare alle origini, disimpegnandosi da sontuoso stopper. Tornato a Leeds, non riuscì a resistere alle chimere del nostro torneo, al quale si riaffacciò con la maglia della Roma.

In Inghilterra, dove giocava con la maglia del Leeds, William John Charles era soprannominato “The King”. Normale, per uno che nella stagione ’56-57, subito prima di approdare in Italia, aveva vinto la classifica marcatori con 38 reti. La scommessa su questo armadio gallese di 187 centimetri per 90 chili la fece la Juventus di Umberto Agnelli, che ingaggiò da giovane presidente rampante e gli mise a fianco Omar Sivori, creando una delle più micidiali coppie-gol del nostro calcio. Sivori e Charles erano diversissimi e meravigliosamente complementari. Il gallese (devastante di testa, ma abilissimo anche coi piedi) macinò difensori per 5 stagioni e soltanto un infortunio ne limitò il rendimento nel ’61-62. Alla bisogna (in Coppa Campioni col Real Madrid di Di Stefano) sapeva tornare alle origini, disimpegnandosi da sontuoso stopper. Tornato a Leeds, non riuscì a resistere alle chimere del nostro torneo, al quale si riaffacciò con la maglia della Roma.

Dentro quel fisico gigantesco c’era un’anima nobile. Passò alla storia del derby della Mole per un gesto di cavalleria. Era la prima stracittadina di King John. Lanciato a rete, atterrò involontariamente con una gomitata il difensore granata Brancaleoni. Invece di tirare dritto, calciò la palla fuori e si fermò a soccorrere l’avversario, riscuotendo applausi.

Il suo vero nome, per intero, lo ricordano in pochi. Per tutti, Sidney Colônia Cunha era Cinesinho e basta.

Il suo vero nome, per intero, lo ricordano in pochi. Per tutti, Sidney Colônia Cunha era Cinesinho e basta.

Un “apelido” che gli affibbiarono quando ancora era un bambino, per via di quei tratti somatici che lo facevano assomigliare a un orientale, piuttosto che a un sudamericano. Il ragazzino di Rio Grande scalò in fretta i valori del calcio brasiliano. A diciannove anni era già in Nazionale (dove collezzionerà 17 presenze per sette reti), esordiente accanto a promesse che si chiamavano Garrincha, Vavà, Zagallo.

Arrivò in Italia nel 1962: una stagione al Modena e due al Catania, prima di approdare a trent’anni alla Juventus, dove si rivelò come la preziosa bussola del centrocampo bianconero, il lampo di genuina classe e fantasia nel “movimiento” del ginnasiarca Heriberto Herrera che riportò la Juventus allo scudetto dopo sei anni di digiuno.

Tre ottime stagioni alla Juve, e poi una seconda giovinezza al Lanerossi Vicenza, di cui divenne l’indiscusso leader, grazie al suo magistero di grande regista, giocando ad alto livello fino a trentotto anni. Si ritirò dalla scena nel 1972, intraprendendo una poco fortunata carriera di allenatore.

In Brasile non lo conosceva nessuno, quando giocava nel Portuguesa di San Paolo. La sua fortuna fu di incrociare Mario Pasqualini, emissario del Lecco, che andava in cerca di un brasiliano giovane, valido, poco costoso. Così, il diciannovenne Sergio Clerici si trovò alla Malpensa il giorno di Natale del 1960. Vide subito la neve, e poi vide Lecco dove c’era una squadra neo promossa decisa a puntare su di lui.

In Brasile non lo conosceva nessuno, quando giocava nel Portuguesa di San Paolo. La sua fortuna fu di incrociare Mario Pasqualini, emissario del Lecco, che andava in cerca di un brasiliano giovane, valido, poco costoso. Così, il diciannovenne Sergio Clerici si trovò alla Malpensa il giorno di Natale del 1960. Vide subito la neve, e poi vide Lecco dove c’era una squadra neo promossa decisa a puntare su di lui.

A Lecco restò sette anni, il centravanti paulista. Due stagioni in A con molte ombre e rare luci, quattro tra i cadetti, un crescendo continuo culminato con la promozione. Poi un’eredità pesante a Bologna, dove la piazza lo attendeva per sostituire Harald Nielsen. Operazione fallita, e avanti con Atalanta, Verona, Fiorentina. Fino alla favola bella di Napoli, al successo definitivo arrivato a 32 anni in una città che si innamorò di questo brasiliano atipico, così poco sudamericano nel temperamento per quanto inconfondibile nel gioco: il dribbling a rasoiate zigzaganti, il caracollare da pistolero d’area sempre pronto a sparare in porta. Ancora Bologna, ancora al posto di una bandiera rossoblu. Sergio Clerici, ormai noto come “Gringo”, rimpiazzò Beppe Savoldi, degnamente. Nel ’77-78, gli ultimi voli all’Olimpico, con la maglia della Lazio. Diciotto anni: praticamente una carriera da italiano.

Primavera del 1956. Giulio Cappelli, segretario generale del Milan, è a Baires per conto del presidente Angelo Rizzoli. Missione delicata, il numero uno rossonero vuole trovare l’uomo giusto per rinforzare la linea offensiva della squadra. Cappelli vola allo stadio, dove si gioca Argentina-Cecoslovacchia. Settanta minuti senza scosse, finché Stabile, tecnico argentino, non decide di gettare nella mischia un piccoletto che prende a galoppare come un forsennato sulla fascia sinistra e di colpo dà una scarica d’adrenalina alla squadra. Cappelli resta incantato e chiede in giro notizie di quel fenomeno. Gli spiegano che si chiama Tito Cucchiaroni, e che per i tifosi è una specie di idolo. Alla fine, l’Argentina vince la partita e quel Cucchiaroni, piedi finissimi e polmoni da corsa, di lì a poco fa le valigie per l’Italia, destinazione Milan. Arriva a Milano nella stagione ’56-57.

Primavera del 1956. Giulio Cappelli, segretario generale del Milan, è a Baires per conto del presidente Angelo Rizzoli. Missione delicata, il numero uno rossonero vuole trovare l’uomo giusto per rinforzare la linea offensiva della squadra. Cappelli vola allo stadio, dove si gioca Argentina-Cecoslovacchia. Settanta minuti senza scosse, finché Stabile, tecnico argentino, non decide di gettare nella mischia un piccoletto che prende a galoppare come un forsennato sulla fascia sinistra e di colpo dà una scarica d’adrenalina alla squadra. Cappelli resta incantato e chiede in giro notizie di quel fenomeno. Gli spiegano che si chiama Tito Cucchiaroni, e che per i tifosi è una specie di idolo. Alla fine, l’Argentina vince la partita e quel Cucchiaroni, piedi finissimi e polmoni da corsa, di lì a poco fa le valigie per l’Italia, destinazione Milan. Arriva a Milano nella stagione ’56-57.

Ha giocato cinque stagioni nel Tigre e una nel Boca Juniors, non è un ragazzino ma trova subito un buon feeling con Schiaffino. Ha stile, sa incantare i tifosi con finte e invenzioni da campione. La sua prima stagione rossonera gli regala lo scudetto.

Dopo la seconda prende la strada di Genova. Dove il presidente della Sampdoria, l’ar-matore Alberto Ravano, sta costruendo una squadra di vertice rigenerando giocatori altrove considerati “finiti”. Gente come Guido Vincenzi (dall’Inter) “Spanna” Bergamaschi e, appunto, Tito Cucchiaroni, che insieme chiudono il loro capitolo milanese.

Idea vincente: la Sampdoria di Ocwirk e di Cucchiaroni diventa una squadra pericolosa per chiunque. Tito fa in tempo a giocare con Boskov e Veselinovic, con Da Silva e Toro, prima di chiudere la carriera italiana nel ’62-63. A Genova gli intitoleranno un club ultras blucerchiato. Morirà poco tempo dopo, in patria, durante un allenamento.